Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica

del conocimiento racionalista de la literatura

Calderón, entre la teología y el teatro programático: El príncipe constante

El drama

teológico de Calderón es, por excelencia, el que constituyen sus autos

sacramentales. Sin embargo, sus denominadas comedias mayores —que algunos intérpretes consideran obras trágicas[1]— no están en absoluto exentas del

programa teológico-político vigente en el segundo Siglo de Oro español, como

tantas veces se ha insistido, especialmente tras la difusión y aceptación de

las tesis de Maravall (1972, 1975) sobre teatro y sociedad en el Barroco. No

han faltado además autores que, como Manfred Tietz (2002), discuten con acierto

el saber teológico de Calderón, hasta el punto de atribuir a la crítica la

invención de un «poeta teólogo», destinado a hacer religiosamente comprensibles

algunas de sus comedias y autos sacramentales. En este controvertido contexto

ha de citarse la

monografía de Ramón Moncunill sobre Antropología y teología en los autos

sacramentales de Calderón (2011). A continuación voy a referirme brevemente a

una comedia calderoniana que, como he indicado en otro lugar (Maestro, 2003),

puede considerarse como un drama martirológico, El príncipe constante, y que

constituye una demostración de lo que es la literatura programática o imperativa de naturaleza teológica y también política.

Pese a que buena parte de la crítica calderoniana ha querido ver en este melodrama martirológico una tragedia, El príncipe constante (1629) no es en absoluto una obra trágica. Ni Calderón lo pretendió jamás. La tragedia es una desgracia o infortunio muy grave que afecta de forma determinante e irreversible al ser humano, y cuyas causas y consecuencias ningún individuo o sujeto operatorio puede respectivamente ni prever ni revertir. Una tragedia sólo es visible cuando resulta inevitable. Nada más irónico e incierto que una tragedia prevista y previsible. Las formas de manifestación de lo trágico son numerosas e insospechadas, pero siempre imprevisibles e irreversibles. Allí donde lo trágico parece ausente, sólo está escondido y en acecho. Lo trágico, pues, no se ausenta, se oculta. Y acecha. No porque no sea posible su expresión, sino porque el azar aún no ha dispuesto que su epifanía resulte lo suficientemente irónica desde el punto de vista de las consecuencias humanas.

El final de Moisés puede resultar trágico, ero en absoluto se percibe como trágico. Sólo le estará permitido ver desde lejos la tierra prometida, pero no podrá nunca acceder a ella, a pesar de todos sus triunfos, y como castigo por haber perdido en una ocasión la confianza en su Dios. En el Cantar de mio Cid la acción comienza con un hecho terriblemente duro, como es la destrucción de todas las posesiones de Rodrigo, el deshonrosísimo destierro y la amarga separación de su esposa e hijas. Sin embargo, nada de esto se transmite ni se percibe como una experiencia trágica. Todo será revertido.

Por el contrario, otras circunstancias en absoluto trágicas, como la muerte de un mártir al que salvaguarda y redime su religión, han tratado de percibirse ocasionalmente por parte de cierta crítica cristiana como testimonio de un acontecimiento trágico. Cuando un hecho trágico no se nos presenta como tal, no se nos comunica como tragedia, entonces, quien nos habla o nos narra, nos está mintiendo en cierto modo. Nos está velando parte de la experiencia completa necesaria a la verdad. El narrador nos oculta la experiencia trágica. A veces el dramaturgo también nos disimula o invisibiliza el sentimiento trágico de las acciones de sus personajes. En tales casos, el intérprete ha de reconstruir esa percepción trágica. Y habrá de hacerlo sin olvidar que tal reconstrucción le compete exclusivamente a él, como intérprete, porque en un discurso así expresado, la tragedia no está en el texto de la literatura, ni en el espectáculo del drama, sino en la interpretación del lector o espectador, es decir, del crítico, quien desde ese momento se convierte en un narrador para los demás.

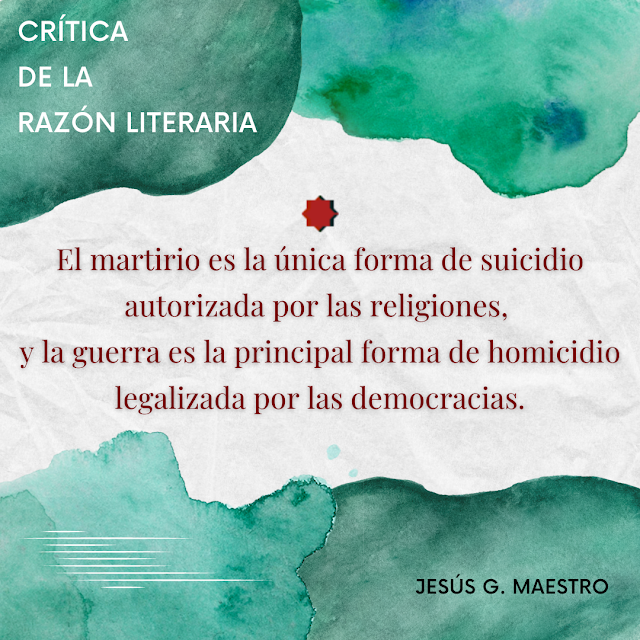

No hay que olvidar que vivimos en un mundo contado: contado por los demás, para nosotros. En este y otros sentidos se ha hablado de «tragedia cristiana», absoluta contradicción entre dos términos, para describir obras como El príncipe constante de Calderón. Se olvida, a veces, que el martirio es la única forma de suicidio autorizada por las religiones, del mismo modo que la guerra es la única forma de homicidio legalizada por las democracias[2].

Sobrepasadas las culturas paganas, génesis de la tragedia, modernamente la experiencia trágica sólo es posible tras la disolución de la fe y de la religación religiosa, valga la redundancia. Sólo al margen de la esperanza cristiana la tragedia se justifica y encuentra condiciones que la hacen posible. Con la excepción de Cervantes, en La Numancia, ningún autor formuló en el siglo XVI un concepto de tragedia tan absolutamente moderno y contemporáneo. Shakespeare, por ejemplo, teatraliza el conflicto de individuos que viven idealmente como si la Iglesia no existiera, o como si una institución así no interviniera en la vida de sus contemporáneos, del mismo modo que no interviene en la vida de sus personajes teatrales. Shakespeare vivió y escribió sin criticar jamás ninguna institución política ni religiosa No fue el caso de Cervantes, quien no es soluble en agua bendita. El teatro isabelino inglés sigue consagrado a confirmar la legalidad moral de las divinidades, como sucedía en Grecia, del mismo modo que un Lope y un Calderón se consagran al estímulo alienante de un mito nacional, distintivo supremo y exclusivo de una casta o estamento, como sucedía con el honor de los cristianos viejos lopescos o de los enfebrecidos personajes calderonianos. En Shakespeare el individuo intenta, o no (Hamlet es un inútil insoportable), luchar desde su propia individualidad contra una realidad política y religiosa que, invisible, lo superan, y lo retrotraen una y otra vez al mundo del Antiguo Régimen. Ningún personaje shakesperiano logra ser contemporáneo nuestro contemporáneo, al contrario que ocurre con los personajes de Cervantes. Para la posmodernidad relativista, el conflicto se interioriza, y el bien y el mal se convierten en cualidades subjetivas, en interpretaciones personales de hechos sociales, lejos de una codificación moralmente objetiva y trascendente. Se interpreta la acción del personaje como si éste triunfara al desafiar con sus actos y palabras un orden moral superior. El bien y el mal se convierten para los intérpretes posmodernos en simples preferencias sociales o individuales. No hay para ellos una moral común. Ni siquiera hay personajes que estén dispuestos a aceptarla en favor de una convivencia pacífica. El yo posmoderno está por encima de la paz, y por supuesto por encima de la justicia. Su existencia está legitimada sobre sí mismo. En estas circunstancias, Dios es sólo un estorbo, ante todo moral. Shakespeare crea personajes que —a los ojos de los críticos posmodernos— actúan convencidos de que sus deseos son sus derechos. Pero algo así, lejos de ser una genialidad, es un infantilismo idealista y seductor. Nada de esto encontraremos en Cervantes.

En realidad, la mayor parte de la crítica ha interpretado el teatro calderoniano como lo que es, «un mundo totalmente civilizado y socializado por los valores del universalismo católico» (Cancelliere, 2000: 10)[3]. Los investigadores aceptan que El príncipe constante «se coloca dentro de la ideología del universalismo católico de la España en que vivió el autor», y no discuten en principio que deba incluirse «dentro de las comedias religiosas [que] llegan a determinar un subgénero, el Märtyredrama, como propuso Kayser» (Cancelliere, 2000: 19). Se trata, pues, de una obra cuya escritura e interpretación están inexcusablemente comprometidas con las perspectivas morales del deber y la obediencia, cuyos fundamentos se postulan y legitiman más allá del terrenal mundo del hombre, es decir, en la integridad moral de una metafísica católica.

El protagonista, Fernando, es un personaje plano. Responde a un prototipo muy definido, y todo en él está firmemente codificado e interpretado desde el punto de vista de su finalidad en la fábula: ser el protagonista del drama martirológico que ha de representar. En cierto modo es un personaje que vive alienado por una determinada idea de honor[4] y de muerte. Consideremos algunas de sus características formales y funcionales.

1. Su lenguaje es totalmente decoroso: habla como se espera que hable, se comporta como debe comportarse según la ley moral que representa y defiende. No hay una sola fisura ni en su discurso (lexis) ni en sus obras (fabula). No hay una sola vacilación de heterodoxia polifónica: está hecho de una sola pieza, de una vez y para siempre. Es un decoroso dechado de perfecciones.

2. Es también un personaje completamente subordinado a la acción, un sujeto que es en la medida en que es para la fábula moral que ha de representar. Hay una absoluta supeditación de su persona al compromiso ético del drama: el martirio.

3. La fábula de la obra está además sancionada por un orden moral trascendente del que emana el pleno significado y la definitiva justificación de cuanto sucede: la muerte por la fe. La extinción del individuo en nombre de una causa moral trascendente es el destino final de toda acción dramática aquí planteada. Es más: el personaje interpretará lo que le sucede desde el punto de vista de la intervención moral de una realidad trascendente, en cuyo fundamento (y nunca fuera de él) adquiere sentido todo cuanto ha sido dotado de existencia.

4. Como consecuencia de todo esto, el personaje teatral se convierte en un arquetipo funcional de formas de conducta rigurosamente codificadas. Apenas bastan cuatro o cinco características que se desarrollan progresivamente, de forma exacta, siempre según lo previsto y sin posibilidad alguna de variación o heterodoxia, para dar consistencia formal y funcional al personaje. De hecho, funciona como un teorema perfecto.

5. Por último, es innegable que la figura de Fernando carece por completo de experiencia subjetiva. Toda reflexión es exterior al sujeto, confirma la «verdad» indiscutible del orden moral trascendente, y objetiva muy bien los valores de una ética públicamente codificada, para claridad y ejemplo de todos. Entre la vida terrena y la vida eterna no hay experiencia humana subjetivamente representada. Entre otras cosas, porque no es necesaria a la expresión de los ideales del drama. Hay una despersonalización del ser humano en favor de la identidad de un arquetipo que ha de resultar moralmente muy bien consolidado, y por supuesto ejemplar. Todas las cualidades que requiere el personaje para su éxito o fracaso son cualidades objetivas y modélicas, una moral públicamente codificada.

Fernando habla y actúa con la seguridad de quien desconoce la duda. El único Dios posible y verdadero está con él. En esta consciencia de superioridad, Fernando manifiesta desafío y arrogancia en el ejercicio del poder. Es un fanatismo supremacista, que puede objetivarse en una idea de dios, caudillo, lengua, territorio, patria, clima, animal o planta. Así sucede, por ejemplo, cuando desembarca en las costas de África, y declama: «Yo he de ser el primero, África bella, / que he de pisar tu margen arenosa, / porque oprimida al pecho de mi huella / sientas en tu cerviz la poderosa / fuerza que ha de rendirte» (I, vv. 477-481)[5]. Con frecuencia muestra su capacidad de violencia y agresión en la batalla. No en vano se considera como un soldado de Cristo, apologista y ejecutor de la guerra santa[6]. Como tal advierte a sus enemigos respecto a la ciudad de Ceuta: «decid que defenderse no pretenda, / porque la he de ganar a sangre y fuego» (I, vv. 498-499). En su forma de actuar manifiesta una insensibilidad e impasibilidad sorprendentes. De hecho, sólo es sensible al dolor que se sufre por la fe, es decir, al dolor que se puede interpretar —y recompensar— desde causas y consecuencias reconocidas por la religión que profesa. Cualquier otra experiencia es ajena a su experiencia personal. Así, por ejemplo, el dolor que podría derivarse de acontecimientos o hechos naturales, en los que no se advierte explícitamente la presencia de lo providencial, como sucede con el naufragio de una de las naves, no constituye para él sino un ejemplo de cómo, sin inmutarse lo más mínimo, puede conseguir sus propios objetivos prescindiendo de parte de su ejército: «sorbernos una nave una tormenta, / es decirnos que sobra aquella gente / para ganar la empresa a que venimos» (I, vv. 535-537). Tal es la estima que tiene por sus soldados. En absoluto se manifiesta al respecto ni la menor expresión, reflexión o conciencia trágica.

Otra fuerte expresión de insensibilidad es la que manifiesta ante los agüeros, y concretamente ante toda interpretación secular, pagana o naturalista, de lo premonitorio, que tantos recelos suscitan en el ánimo de su hermano Enrique.

Estos agüeros viles, miedos vanos,para los moros vienen, que los crean,no para que los duden los cristianos.Nosotros dos lo somos; no se empleannuestras armas aquí por vanagloriade que en los libros inmortales leanojos humanos esta gran victoria.La fe de Dios a engrandecer venimos,suyo será el honor, suya la gloria,si vivimos dichosos, pues morimos;el castigo de Dios justo es temerle,éste no viene envuelto en miedos vanos;a servirle venimos, no a ofenderle;cristianos sois, haced como cristianos (I, vv. 545-558).

La mayor prueba de la existencia de un dios y de su poder es el valor y la voluntad de sacrificio de sus siervos. Profetas y mártires saben muchas veces que nadie escuchará sus doctrinas morales, que pocos les comprenderán, y que a lo sumo provocarán equívocos entre gentes de pensamiento diferente. Pero el supremacismo y el fanatismo resultan insensibles al juicio ajeno y a la realidad efectiva. Dioses, profetas y mártires tratan respectivamente de convencer al mundo mediante la autoría de milagros, el deslumbramiento de la palabra y el sacrificio de su propia vida. Magia, sofística y suicidio. Tratan a sus adversarios desde un fanatismo supremacista, con piedad, como a gentes perdidas y ofuscadas.

Es revelador contrastar las diferencias que separan a Calderón del mundo cervantino. En La Numancia, Cervantes sitúa el discurso agorero en el contexto religioso de un mundo pagano, ritual y mítico, cuyos vaticinios, en nombre de una visión secular de la vida, desacreditan personajes como Morandro y Corabino[7]. En El príncipe constante, por el contrario, Calderón pone en boca de Enrique una inquietud agorera, basada en premoniciones que este personaje interpreta desde un punto de vista naturalista o secular, y respecto a las cuales Fernando descree absolutamente, censurándolas, y apoyándose en la fuerza moral de la religión cristiana. Cervantes propone la secularización del mito religioso, Calderón confirma la preeminencia moral y sagrada de un dogma metafísico.

Por otra parte, las palabras de Fernando a Juan, en el cautiverio, en las que subraya su deseo de pasar inadvertido ante los demás cautivos, suenan en cierto modo a falsa modestia, o a una contradicción inherente al propio personaje, sobre todo si las contrastamos con la parte final de su intervención en los versos 1393-1422 de la misma jornada segunda. Casi al final de este acto, Fernando, con vehemente modestia, dice a Juan, que acaba de revelar públicamente la identidad del infante cautivo, lo siguiente:

¡Válgate Dios, qué gran pesar me has hecho,Don Juan, en descubrirme!Que quisiera ocultarme y encubrirmeentre mi misma gente,sirviendo pobre y miserablemente (II, vv. 1559-1563).

Esta declaración de humildad —que en realidad se debe a un exhibicionismo narcisista, a un narcisismo patológico de humildad— sorprende ahora, porque precisamente hace muy poco el mismo personaje había declarado su intención de que todo el mundo supiera quién era y en qué estado se encontraba en nombre de la fe católica: «todos sepan», decía, «Rey, hermano, moros, / cristianos, sol, luna, estrellas, / cielo, tierra, mar y viento, / montes, fieras, todos sepan, / que hoy un Príncipe Constante / entre desdichas y penas / la fe católica ensalza», etc. Siempre cabe pensar que, quizás, una humildad verdadera, en nombre de tan alta y privada virtud, desestimara tan cósmica publicidad. Sólo desde un narcisismo patológico cabe explicar esta forma de conducta.

Otra de las características de Fernando, muy propia también de todo cristiano viejo, es la liberalidad. Esta actitud se manifestaba no sólo en el uso del dinero[8], sino también en las relaciones humanas, en especial entre gentes de la nobleza. Los ejemplos son abundantes desde Rodrigo Díaz de Vivar. Fernando da muestra de su liberalidad ante Muley desde el primer momento: «No quiero por tu rescate / más precio de que le aceptes: / vuélvete, y dile a tu dama / que por su esclavo te ofrece / un portugués caballero» (I, vv. 803-807). Apenas ha salido a escena, don Fernando ya ha perdonado la primera vida, haciendo alarde de su superior liberalidad.

La relación entre estos dos personajes no es la interacción entre dos personalidades esencialmente diferentes, sino la colaboración de dos agentes de la acción que confirman la legitimidad de un mismo código de honor trascendente al ser humano. A Fernando y a Muley les une una misma concepción del honor. Que uno sea católico y el otro musulmán es en este contexto una diferencia formal, que afecta al relieve o el color de la fábula, pero que nunca se convierte en un valor funcional o decisivo, pues en absoluto altera el curso de los hechos previstos, que han de concluir en la teatralización del martirio del católico, y no en la huida o el rescate que voluntariamente había deseado el auténtico personaje histórico de carne y hueso. Fernando y Muley llegan a un acuerdo que satisface la ley a la que voluntariamente sirven los dos. Uno y otro anteponen la publicidad de su honor y la legitimidad de sus creencias religiosas a cualesquiera otros valores. Digo la «publicidad» porque Muley no dispondría la huida de Fernando, como de hecho no la dispone, si a cambio ha de quedar en entredicho su honor ante el rey de Fez y sus compatriotas musulmanes. Por su parte, Fernando no parece tener otros impulsos naturales que los dictados por los códigos civiles del honor aurisecular y los valores religiosos del moralismo católico. Es en este sentido un personaje mucho más plano y arquetípico que el moro.

Muley cumple con la legalidad trascendente usada entre gentes de honor, y devuelve, cual bondadosa ley de Talión, el favor que le debe a Fernando, quien le había perdonado anteriormente la vida. No hay en Muley piedad verdadera, sino deseo de cumplir con un imperativo de honor ante alguien que, como Fernando, ha tenido hacia el moro un gesto decisivo de liberalidad propia de caballeros honrados: «No vengo, Infante, a ofrecer / mi favor, sino a pagar / deuda que un tiempo cobré» (II, vv. 1725-1727). No hay nada admirable en esta actitud de Muley: por un lado, pretende privadamente mantener su honor ante Fernando, devolviendo favor por favor; por otro lado, pretende a su vez conservar públicamente intacto su honor a los ojos de su rey musulmán: «y así los dos / habremos librado bien, / yo el honor y tú la vida» (II, vv. 1752-1754).

El problema surge cuando el rey sorprende juntos al moro y al cautivo católico, y responsabiliza oficialmente a Muley de la custodia del prisionero: «Alcaide eres del Infante, / procura guardarle bien, / porque en cualquiera ocasión / tú me has de dar cuenta de él». Sin embargo, éste es un problema que encuentra solución prontísima, y una solución que además es igualmente compartida por Muley y por Fernando, ya que confirma los ideales que ambos pretenden: honor y martirio. Pues no se hable más. Muley mismo formula el problema y su solución: «¿...y entre mi amigo y el Rey, / el amistad y el honor / hoy en batalla se ven? / Si soy contigo leal, / he de ser traidor con él; / ingrato seré contigo, / si con él me juzgo fiel» (II, vv. 1833-1839). Por si quedaban dudas, Fernando las disipa confirmando (ad nauseam) su plena aceptación, según los códigos del honor y la fe a los que su ética subordina la existencia de los seres humanos: «Muley, amor y amistad / en grado inferior se ven / con la lealtad y el honor. / ... no aceptaré / la vida, porque tu honor / conmigo seguro esté. / ... por mi Dios y por mi ley, / seré un Príncipe Constante / en la esclavitud de Fez» (II, vv. 1850-1852, 1861-1863, 1895-1897).

Ninguno de estos personajes es, ni en el menor detalle, expresión de enfrentamiento con el orden moral trascendente; antes al contrario, su discurso (lexis) y su acción (fábula) están destinados de principio a fin a confirmar la legitimidad metafísica de ese orden moral con el que plenamente se identifican. Si tenemos en cuenta que la experiencia trágica emana esencialmente de un enfrentamiento entre el ser humano y un poder trascendente con el que el hombre entra en conflicto, aquí no hay por ninguna parte un planteamiento trágico. La única desavenencia que surge en la trama de El príncipe constante es la que remite a la lucha entre católicos y musulmanes, es decir, entre hombres de una religión «verdadera» y hombres de una religión «falaz». La religión en todo caso se utiliza como un pretexto para justificar el enfrentamiento político. Si las fuerzas metafísicas se invocan, es para confirmar la legitimidad moral y bélica del bando católico, así como el apoyo vital que estos últimos reciben en el ejercicio de su martirio y guerra santa. «Que no hay duda —dice Alfonso— que el cielo ha de ayudarnos hoy». A lo que responde Fernando: «Sí ayuda, / porque obligando al cielo, / que vio tu fe, tu religión, tu celo, / hoy tu causa defiende» (III, vv. 2598-2602). En este contexto, no hay en absoluto desavenencias que señalar. Hablar de tragedia en El príncipe constante es un error absoluto, que responde en cada caso a las intenciones particulares de cada crítico. Y sepa cada cual cuáles son las suyas. En El príncipe constante no hay tragedia, sino algo muy distinto, algo que casi se le opone dialécticamente: la confirmación en el martirio de un orden moral trascendente que premia al ser humano con la redención y la felicidad eternas. Estamos ante una obra dramática claramente propagandística y fuertemente melodramática.

Si la escritura de la Historia da lugar a un discurso verificable en la realidad de los hechos, la invención literaria no es, francamente, un discurso verificable en la escritura de las fuentes históricas. La composición de la fábula literaria, desde luego, no debe serlo. La literatura es un discurso formalmente explicable y semánticamente abierto, pero nunca verificable o falseable en la realidad histórica. La descripción historiográfica de las fuentes, necesaria y útil a la interpretación cultural, no debe inducirnos a considerar la escritura calderoniana de El príncipe constante como un discurso verificable en la realidad de la historia.

Con todo, no hay que dejar pasar desapercibido un hecho que estimados de cierto interés. Calderón sigue en su drama la tradición histórica que figura en las crónicas, pero la sigue hasta el momento en que ha de producirse el intercambio entre Fernando y la ciudad de Ceuta, en poder de los portugueses. Según las fuentes históricas, el rey Duarte había dispuesto en su testamento que la ciudad de Ceuta fuera restituida a los moros a cambio de que el príncipe Fernando recobrara la libertad. Sin embargo, parece que en la realidad histórica el canje no tuvo lugar, ya que las cortes portuguesas se negaron a aceptarlo, y no porque quien se resistiera fuera la constancia de su príncipe. De un modo u otro, nada hay que objetar a Calderón, autor de comedias, y por tanto dramaturgo, que no historiador[9].

Como sabemos, en la fábula de la comedia es Fernando quien, con objeto de mantener la ciudad de Ceuta en manos de los católicos portugueses, se come literalmente la cédula que plantea a los moros su propia liberación. Es más que evidente que Calderón se aparta de la historia en este punto no porque pretenda verificar o falsificar nada, sino simplemente porque el desenlace de la realidad no conviene a su propósito propagandístico, moralista, melodramático. Si le conviniera, sin duda lo asumiría plenamente como materia dramática. Calderón sustituye de este modo la Historia por la metafísica y la leyenda, es decir, la realidad por el dogma, la flaqueza o debilidad humanas por la virtud y el ansia de martirio, la complejidad de la vida real por la hagiografía edificante y fabulosa. Es curioso que el planteamiento de Calderón sea precisamente el contrario al utilizado por Cervantes en La Numancia, quien sustituye en esta tragedia suya la metafísica —mediante la desmitificación del mundo numinoso— por la Historia, en cuyo curso sitúa el desenlace de los hechos trágicos (fatum).

No quisiera concluir este ejemplo calderoniano de literatura programática o imperativa sin recordar las siguientes palabras, muy reveladoras, de Francisco Rico, a propósito de La vida es sueño y sus rigurosísimos intérpretes:

La crítica de los dos últimos siglos, especialmente en los países de lengua alemana o inglesa, ha tendido a reducir la obra a tres o cuatro cuestiones que han llenado montañas de papel: la evolución espiritual de Segismundo, la pertinencia de la segunda acción (la venganza de Rosaura), el sentido trascendente de la trama... No niego que semejantes cuestiones sean legítimas para quien se proponga ilustrar tal o cual concepción de la literatura, pero sí creo poder afirmar que no responden a la experiencia de La vida es sueño por parte de quien, ayer u hoy, la ve representar sobre un tablado: son cuestiones que un auditorio ni siquiera se plantea, o, si lo hace, que apenas afectan al agrado que la función le produce (Rico, 1990/2000: 466).

Estas declaraciones subrayan cómo la crítica disputa por hacer que prevalezca en la lectura de Calderón un canon crítico, unas normas de interpretación antes que la interpretación misma, una teoría literaria antes que la propia literatura. Sólo así se puede hablar de tragedia donde no hay conciencia trágica alguna, y también de contemporaneidad a propósito de un discurso y una fábula literaria completamente extemporáneos. El siglo XVII español, en su ortodoxia y efervescencia católicas, se distanció de la tragedia y la objetividad trágica de la existencia humana en favor del martirio y la idea de una muerte redentora por la fe. Se cumple de este modo el ideario de una literatura programática o imperativa. Así lo ilustra buena parte del teatro hagiográfico del momento[10], y en concreto El príncipe constante calderoniano. Que Calderón es autor de un teatro grandioso y extraordinario resulta evidente. Es, sin duda, un monumento, pero un monumento histórico. Su obra puede ser eternamente interpretable, una y otra vez, pero al igual que las condiciones que la hicieron posible pertenece genuinamente al siglo XVII, no a nuestro mundo contemporáneo.

Por su parte, el teatro cómico de Calderón constituye igualmente una poderosa demostración de literatura programática o imperativa, pero de naturaleza mucho más política que teológica. De hecho, podría decirse que en su teatro cómico breve no cabe la teología —tan condensada en sus autos sacramentales—, porque en su lugar opera la política. Y opera con todas las consecuencias, conforme a la ideología imperativa y programática del siglo XVII español. Pero esto requiere un apartado nuevo y distinto, porque para interpretar el teatro cómico breve de Calderón hay que salir de la teología, y adentrarse en la política, sin abandonar nunca la literatura programática o imperativa.

________________________

NOTAS

[1] Sobre los límites de una interpretación trágica y contemporánea del teatro calderoniano, vid. los capítulos IV, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 de la Crítica de la razón literaria. Cfr. también Maestro (2003).

[2] «Das Christenthum hat das zur Zeit seiner Entstehung ungeheure Verlangen nach dem Selbstmorde zu einem Hebel seiner Macht gemacht: es liess nur zwei Formen des Selbstmordes übrig, umkleidete sie mit der höchsten Würde und den höchsten Hoffnungen und verbot alle anderen auf eine furchtbare Weise. Aber das Martyrium und die langsame Selbstentleibung des Asketen waren erlaubt» (Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft [1882-1887] en Sämtliche Werke, III, München · Berlin, Deutscher Taschenbuch Verlag · Gruyter, 1988, pág. 485. Kritische Studienausgabe Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Trad. esp. y ed. de Luis Jiménez Moreno Claros: El gay saber, Madrid, Espasa-Calpe, 1986, pág. 159: «El cristianismo ha convertido el deseo inmenso de suicidio que se daba en la época de su aparición en una palanca de su poder. Dejó solamente dos formas de suicidio, disfrazándolas de la máxima dignidad y de las más altas esperanzas, y prohibió todas las demás formas de manera terrible. Pero se permitía el martirio y quitarse la vida a los ascetas»).

[3] Cancelliere advierte, a propósito de El príncipe constante, que «en Calderón, el hecho de que el sujeto se realice en la fe es garantía de la salvación a través del martirio» (Cancelliere, 2000: 10).

[4] El honor es, sobre todo en el teatro de Lope y de Calderón, un atributo de superioridad, de autoridad y de poder, heredado en la sangre, que no ganado por méritos personales, y en el que se basa la legitimidad estamental de un individuo. En El príncipe constante tanto honor parece tener el moro Muley como el cristiano Fernando. En este contexto, el atributo del honor es condición estamental: ambos son nobles por su linaje. Aunque el uno sea moro y el otro católico, la honra sirve aquí de consigna unitiva entre castas análogas y enemigas, de manera que los intereses de clase se defienden al margen de las diferencias de fe. Todo un apaño, sin duda, en favor de una ideología estamental, defensora de los privilegios de una casta dominante, aún entre los enemigos de la fe «verdadera». Muley es noble, y por lo tanto su sangre noble, su linaje aristocrático, explica su comportamiento honroso al socorrer a los cristianos de una galera en apuros, tal como él mismo relata en la jornada primera ante Fernando: «Llegue a ella, y aunque moro, / les di alivio a sus congojas...» (I, vv. 315-316). El valor concesivo de la oración (aunque...) es de lo más expresivo: por moro, ha de explicar cómo es posible en él un comportamiento honroso. Su bondad quedaría justificada por la nobleza de su condición estamental. Sin embargo, la personalidad de los árabes queda connotada en la obra de Calderón de forma especialmente negativa cuando se trata de gentes de baja condición social: «Desierta esta campaña y esta sierra / los Alarbes, al vernos, han dejado...», dice Enrique al llegar a la costa de África, en un discurso en el que Calderón subraya, como cualidades propias del mundo árabe, la aridez, el páramo, la soledad, el desierto.

[5] Declamaciones de este tipo se suceden con relativa frecuencia: «No me espantan accidentes / del tiempo, ni me espanta / el semblante de la muerte» (I, 580-582), etc.

[6] Una de sus últimas intervenciones en la obra se orienta precisamente a confirmar este ejercicio bélico, cuando grita «¡Embiste, gran Alfonso! ¡Guerra, guerra!» (III, 2593).

[7] «Han de salir agora dos Numantinos, vestidos como sacerdotes antiguos, y traen asido de los cuernos en medio de entrambos un carnero grande, coronado de oliva o yedra y otras flores, y un Paje con una fuente de plata y una toalla al hombro; Otro, con un jarro de plata lleno de agua; Otro, con otro lleno de vino; Otro, con otro plato de plata con un poco de incienso; Otro, con fuego y leña; Otro que ponga una mesa con un tapete, donde se ponga todo esto; y salgan en esta scena todos los que hubiere en la comedia, en hábito de numantinos, y luego los Sacerdotes, y dejando el uno el carnero de la mano, diga: Señales ciertas de dolores ciertos...» (Cervantes, La Numancia, II, v. 789). En el cuadro segundo de la jornada segunda de la Numancia tiene lugar esta escena, la de los augurios, que puede considerarse como ejemplo de teatro en el teatro. El pueblo numantino, y concretamente los personajes de Morandro y Leoncio, acude al sacrificio y ritual que se ofrece a los dioses con objeto de conocer cuál será el destino de Numancia. El pueblo asiste como espectador a la contemplación de un ritual trágico, un sacrificio a los dioses, en el seno de la acción principal de la tragedia. La acotación que indica funcionalmente la composición y actuación de la comitiva resulta por sí misma suficientemente expresiva, pues dispone los mecanismos necesarios para representar la teatralización del sacrifico dentro de la teatralización de la tragedia. La experiencia trágica de la Edad Moderna se aleja en Cervantes de la inferencia metafísica de la Antigüedad, la recuerda y reproduce, pero le resta valor. Leoncio y Morandro la contemplan como quien contempla un espectáculo teatral. Por si quedan dudas, la secuencia de los augurios se reitera con el protagonismo de Marquino y la presencia sobrenatural del cuerpo muerto. La invocación del poder metafísico y de la posible voluntad de sus designios frente a la existencia humana constituye en la Numancia cervantina un hecho que es objeto de representación teatral para los propios numantinos; el espectador del siglo XVI, como el del siglo XXI, se siente doblemente distanciado, merced a la concepción teatral de Cervantes, de la experiencia dominante de un poder moral trascendente y metafísico, cada vez más lejano en el tiempo de la historia, así como convencionalmente más distante en el espacio de la representación teatral. Un doble escenario separa en el teatro cervantino al espectador de los númenes (Maestro, 2000, 2004, 2013). He aquí la valoración final de Morandro y Corabino: «Que todas son ilusiones, / quimeras y fantasías, / agüeros y hechicerías, / diabólicas invenciones. / No muestres que tienes poca / ciencia en creer desconciertos; / que poco cuidan los muertos / de lo que a los vivos toca» (Cervantes, La Numancia, II, vv. 1097-1104).

[8] Los cristianos viejos no ahorraban, hábito propio de musulmanes empobrecidos; ni comerciaban, actividad propia de judíos. Lo propio de los cristianos viejos era la «liberalidad» (Castro, 1961). Esto es lo que se nos ha contado. Sinceramente, no me lo creo. Américo Castro escribió mucha literatura en sus interpretaciones históricas acerca de la literatura. Nótese, en relación con el léxico de la economía, que arabismos como alcancía y galicismos como hucha se impusieron al uso de castellanismos como «olla ciega» y «ladronera». De hecho, el vocablo ahorro es arabismo, y designaba genuinamente una actividad que se interpretaba como una triste consecuencia de la pobreza. Es arabismo, sí, pero un arabismo incorporado a la lengua española por sus propios hablantes. Por algo sería.

[9] La historiografía ha aducido pruebas que acreditan las fuentes calderonianas de este drama. Según Parker (1991: 354), La fortuna adversa del Infante don Fernando de Portugal, compuesta probablemente después de 1595 por el canónigo Francisco Tárrega, es la principal fuente calderoniana. Cfr. al respecto los trabajos de Sloman (1950, 1958).

[10] Vid. al respecto Elida Maria Szarota (1967).

- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «Calderón, entre la teología y el teatro programático: El príncipe constante», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (IV, 3.15), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).

⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria

- Censura,

literatura y libertad: sobre la escritura y publicación de la novela Maurice

de Edward M. Forster.

- Claves para la interpretación de la literatura: la Crítica de la razón literaria en Quito, Ecuador.

- ¿Por qué la

literatura no es un fósil? Ni la interpretación literaria es una autopsia.

- Antología poética de una genealogía de la literatura basada en la Crítica de la razón literaria.

- Qué es una tragedia y cómo identificarla e interpretarla en el arte y la literatura.

- 3 criterios básicos para impartir una clase universitaria de calidad sobre literatura.

- Más allá de la teoría literaria posmoderna: sobre la dialéctica literaria entre Hispanosfera y Anglosfera.

- La Crítica de la razón literaria contra los estudios culturales.

- ¿Es la Ifigenia en Áulide de Eurípides una falsa tragedia? La hermenéutica no sirve para interpretar la literatura.

- La dialéctica entre la Europa de los pueblos y la Europa de los Estados: el papel de la literatura.

- Cómo la Universidad anglosajona posmoderna destruye la literatura española e hispanoamericana.

- Cuestiones fundamentales sobre literatura oral y literatura escrita.

- La Divina comedia de Dante como crisol de las 4 genealogías literarias.

- Respuesta a las preguntas del público de la Universidad de Nariño, Colombia, con motivo de la conferencia «El Hispanismo contra la posmodernidad anglosajona: contra Terry Eagleton».

- ¿Por qué los Diálogos de Platón no son literatura?

- Crítica a la enseñanza de la Teoría de la Literatura en las Universidades actuales.

- Errores en la enseñanza de la Teoría de la Literatura: los reduccionismos.

- Cuando la filosofía es sólo literatura: una lectura literaria de la Estética de Hegel.

- Los espejismos de la literatura: ¿qué es y qué no es literatura?

- Ciencia y ficción en literatura y en Teoría de la Literatura.

- ¿Cómo diferenciar ideas y conceptos en la interpretación de la literatura?

- ¿Por qué el ensayo no es literatura?

- Diferencias esenciales entre Teoría de la Literatura y Crítica de la Literatura.

- Cómo alcanzar la objetividad en la interpretación de la literatura.

- ¿Qué es la semiótica o semiología, reinterpretada desde la Crítica de la razón literaria?

- Respuestas a preguntas sobre la ficción en la literatura.

- El cierre categorial de Bueno explicado a estudiantes de literatura.

- ¿Cuándo y por qué la literatura se divorcia de la religión?

- ¿Qué es una arquea literaria? Así nace la literatura

- ¿Por qué la literatura no es un simulacro de la realidad?

- ¿Qué es un «tercer mundo semántico» en Teoría de la Literatura?

- ¿Qué son las «teorías literarias ablativas»?

- La cultura ataca y reprime a la ciencia.

- La razón es superior al lenguaje.

- Defensa de la interpretación científica de la literatura.

- Transducción y literatura infantil.

- Contra el uso frívolo y retórico de la Teoría de la Literatura.

- Sobre el lector implícito y otras ficciones literarias.

- La ciencia y sus enemigos: cultura, lenguaje y conocimiento.

Qué es una tragedia y cómo identificarla

e interpretarla en el arte y la literatura

* * *