Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica

del conocimiento racionalista de la literatura

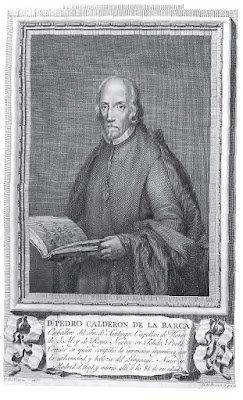

Las contradicciones de la crítica calderoniana

La literatura está llena de incertidumbres, pero la crítica

literaria, incluso la más autorizada, está con frecuencia llena de

contradicciones. La crítica calderoniana contemporánea no es ajena a la

experiencia de tales controversias. De este modo, las obras que los propios

partidarios de un Calderón eminentemente trágico aducen como ejemplos canónicos

varían notoriamente, según leamos a unos u otros críticos de nuestro tiempo.

Aunque unánimemente coinciden en reconocer en Calderón al trágico más relevante

del Siglo de Oro español[1], no logran ponerse de acuerdo a la hora de

determinar cuáles de sus obras son las trágicas y cuáles las cómicas. Esta

consecuencia es, por sí misma, bastante elocuente.

Menéndez Pelayo (1881) consideraba que sólo seis de las obras de Calderón podían considerarse tragedias (La hija del aire, El mayor monstruo del mundo y La niña de Gómez Arias, además de los tres célebres dramas de honor). MacKurdy considera que sólo serían tragedias La hija del aire, El mayor monstruo del mundo y La niña de Gómez Arias, es decir, las mismas que propone Menéndez Pelayo, con la excepción de los tres dramas de honor. Ruiz Ramón consideraba en 1984 (pág. 12) tragedias calderonianas a La hija del aire, El mayor monstruo del mundo, las tres «tragedias» de honor, La devoción de la cruz, Los cabellos de Absalón, El mágico prodigioso, La vida es sueño y La cisma de Inglaterra. El mismo autor, en 2000 (pág. 29), parece limitar en un momento dado las obras trágicas de Calderón a La hija del aire, Los cabellos de Absalón y El médico de su honra. Morón Arroyo considera tragedias títulos como El alcalde de Zalamea, El médico de su honra y El príncipe constante. Edwards (1978: 25) advierte que lo trágico calderoniano se limita a El mayor monstruo los celos, La hija del aire, El médico de su honra, Los cabellos de Absalón y Las tres justicias en una. Henry W. Sullivan y Ellie Ragland-Sullivan (1981) consideran que la tragedia calderoniana por excelencia es Las tres justicias en una, obra que interpretan desde el psicoanálisis lacaniano. Por su parte, Oostendrop (1983) estima que Los cabellos de Absalón y Las tres justicias en una no son tragedias, y que sin embargo sí lo son El príncipe constante, La cisma de Inglaterra y El médico de su honra. Inicialmente, Parker considera como tragedias La niña de Gómez Arias, El alcalde de Zalamea, No hay cosa como callar y Las tres justicias en una. Más adelante, en su trabajo de 1962, incorporaba a las tragedias títulos como El príncipe constante, obra que en sus trabajos finales, publicados algunos de ellos en 1991, acabará por calificar simplemente de «drama religioso». Autores como Wilson y Entwistle (1939), por su parte, consideraron que El príncipe constante no era ni una tragedia ni una comedia, sino un auto sacramental, y sus publicaciones originaron un curioso debate de especulaciones acerca de la naturaleza genérica de la obra, en el que participaron Sloman (1950, 1958), Truman (1964), Whitby (1982), Kayser (1958), Dunn (1973) y Wardropper (1958), entre otros varios... Las polémicas estaban más que servidas. Maraniss (1978), en sus estudios On Calderón, reacciona contra la actitud de autores como Parker, que sugieren en Calderón una visión crítica del siglo XVII, afín incluso a la experiencia trágica, y en todo caso distante o alejada del espíritu de la Contrarreforma[2].

Esta lista parece más un catálogo de variedades que el resultado de una investigación académica. Pero es lo que hay. Lo que no hay es, de hecho, un concepto de tragedia en la crítica calderoniana.

Vitse considera que «pueden descubrirse en la producción dramática de Calderón unos cincuenta títulos que conforman un conjunto trágico» (Vitse, 1997: 61-62). Semejantes palabras tiende a utilizar Parker, cuando, tras considerar como tragedias todas los títulos calderonianos antemencionados, además de incorporar La cisma de Inglaterra y La devoción de la cruz, advierte que «quisiera, en cambio, señalar lo que me parece ser un profundo y original concepto de tragedia que, si se aceptan mis ideas, aumentará considerablemente el número de las tragedias calderonianas, si bien no entre en mi proyecto presente el decidir exactamente cuántas obras calderonianas deberían pasar a esta categoría» (Parker, 1962/2000: 335).

Se observará de lo dicho que la crítica calderoniana que asume unánimemente la existencia de la tragedia de Calderón no se pone de acuerdo al determinar cuáles de sus comedias son tragedias, y cuáles no lo son. Se admite incluso con toda naturalidad que el número de comedias y de supuestas tragedias varíe según se apliquen, en unas u otras etapas históricas, en unos y otros contextos culturales, un variado conjunto de teorías, formuladas casi siempre ad hoc para Calderón por cada crítico particular, y paradójicamente esgrimidas varias veces con pretensiones de validez general. Incluso han sido varios los críticos que, cuando su teoría interpretativa no se ajustaba demasiado bien a la obra calderoniana, no dudaron en hablar de la «Calderón’s artistic incompetence» [sic], como si el responsable de la incoherencia entre literatura y poética no fuera otro que Calderón de la Barca, y no el crítico de turno. El desconcierto del lector ante estos intérpretes calderonianos está sin duda justificado. El lector se encuentra ante un conjunto de intérpretes académicos y universitarios del teatro de Calderón que imponen una lectura trágica de varias de sus obras, sin disponer de criterios objetivos, a veces con cierto tono dogmático, y diciendo basarse en «evidencias incontrastables», si bien sólo advertidas incontrastadamente por los susodichos críticos[3].

Vitse (1997) afirma, sin más, que Calderón es un autor trágico, y no parece admitir que sea posible en nuestro tiempo poner en duda tal afirmación. Vitse sostiene que en el panorama de la crítica contemporánea «la figura de Calderón surgió como la más esgrimida para la defensa e ilustración de la existencia, ahora ya incontrovertible [sic], de una verdadera tragedia áurea» (Vitse, 1997: 61). Sin embargo, me pregunto ¿por qué «ahora ya incontrovertible»? ¿Sería preciso afirmarlo con tanta contundencia si de veras resultara tan «incontrovertible»? Años después de que Vitse escribiera, tan convencido, estas palabras, siguen siendo numerosos los críticos que no ven en Calderón esa «incontrovertible» y «verdadera tragedia áurea»[4].

En su propósito de exaltar, más que de explicar, el teatro calderoniano como un teatro trágico, Vitse presenta una teoría de la tragedia que pretende «llegar a un modelo trágico sui generis, que pueda servir como instrumento adecuado para internarse luego en el universo trágico particular de tal o cual dramaturgo» (Vitse, 1997: 61). En este sentido nos advierte que su interpretación de lo trágico no se someterá ni a los imperativos de la preceptiva aristotélica, porque resulta insuficiente para comprender el teatro calderoniano, ni al dictamen de los códigos de la comedia nueva lopesca, debido a la «engañosa unicidad» de sus fórmulas matrices. Esta perspectiva nos parece sin duda muy adecuada, sobre todo por su utilidad para la interpretación de las obras teatrales, que se ven de este modo liberadas de una sofocante subordinación a la preceptiva literaria, es decir, a una suerte de interpretación legislativa de la literatura dramática. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con los criterios esgrimidos por Vitse para el reconocimiento y justificación de la experiencia trágica en el teatro calderoniano. Y diré por qué. Vitse basa su argumentación en tres postulados, que él mismo define en los conceptos de perspectiva, riesgo y alejamiento. Cuando esperábamos encontrarnos con una teoría de lo trágico, nos encontramos con una opinión, una ocurrencia, una conglobación de frases. Veámoslo.

En primer lugar, «habrá tragedia cuando el espectador comparta la angustia experimentada por el personaje». En segundo lugar, es imprescindible para el espectador la vivencia de un riesgo, pues lo trágico «no puede nacer si el personaje no se encuentra en situaciones en que se ven puestos en juego los fundamentos éticos, políticos, míticos o metafísicos de la sociedad o del individuo, si el personaje, en una palabra, no corre un riesgo trágico, ansiógeno, susceptible de provocar el temor y la conmiseración en el espectador». En tercer lugar, Vitse advierte que es condición indispensable que «el poeta trágico tendrá que establecer cierta distancia entre el hic et nunc del espectador y el marco de la acción representada» (Vitse, 1997: 61). Esto sirve para Calderón y para el espectador de una corrida de toros.

A pesar de que Vitse había insistido en su alejamiento de la poética de Aristóteles, debe advertirse que no hay nada más aristotélico que los dos primeros de estos tres postulados, por otra parte completamente asimilables a un sólo principio, basado en la identidad emocional entre espectador y personaje. Aunque Vitse desarrolla su argumentación al amparo de ciertos conceptos tomados de la desfasadísima psicocrítica de Charles Mauron (1964), el paradigma metodológico en que se sitúan sus razonamientos es absolutamente aristotélico, salvo en la formulación del tercer postulado, que remite a una suerte de literatura de evasión. Vitse considera que «si se admiten estos tres criterios» (perspectiva, riesgo y alejamiento), «pueden descubrirse en la producción dramática de Calderón unos cincuenta títulos que conforman un conjunto trágico» (Vitse, 1997: 61-62). Creo, personalmente, que si aceptamos los criterios de Vitse nos resultaría muy fácil reconocer que Calderón no sólo escribió cincuenta tragedias, sino muchísimas más, acaso el doble o el triple: en realidad, casi todas sus obras dramáticas mayores serían tragedias. Según esos criterios, hasta una película de Woody Allen puede considerarse una tragedia. Y no sólo nos sucedería esto con Calderón, o Woody Allen, sino prácticamente con casi todos los dramaturgos, y actores, pues de un modo u otro no hay una sola obra de teatro en la que no sea posible para nosotros, como espectadores, compartir la angustia que puede experimentar un personaje en un momento dado (perspectiva), sentirse identificado con las situaciones de peligro o inquietud por las que atraviesa el héroe (riesgo), y experimentar finalmente el debido distanciamiento, en el tiempo y en el espacio, respecto a las acciones representadas por un personaje en cualquier obra teatral (alejamiento).

No puedo creer en modo alguno que estos sean criterios adecuados para identificar, explicar o justificar, las características genuinas de una experiencia trágica en el teatro. Cuando Vitse escribe, con total franqueza por su parte, que «si la tragedia calderoniana, hoy todavía, puede seguir turbándonos y conmoviéndonos, es porque escenifica, con la fuerza intensiva de una implacable organización dramática, nuestras más profundas y permanentes interrogaciones sobre tiempo y la permanencia del ser» (Vitse, 1997: 63), es evidente que estas palabras pueden aplicarse por igual al teatro de Calderón como al de Esquilo, al de Shakespeare como al de Lope, al de Schiller como al de su admirado Cervantes (autor, dicho sea de paso, de una tragedia bien poderosa en el teatro español, La Numancia), al de Lope como al de Goethe, y lo que aún sería más sorprendente, estas palabras de Vitse también serían igualmente correctas si se aplicaran a obras tan poco aristotélicas en su realización del concepto de lo trágico como Woyzeck de Georg Büchner, Actes sans paroles o Breath de Samuel Beckett, o La casa de Bernarda Alba de Lorca.

También desde la Teoría de la Literatura, autores como Ruano de la Haza (1983) consideran que en el estudio de las obras calderonianas debe aplicarse «el sistema descodificador apropiado al género teatral a que pertenece» la obra en cuestión[5]. Por este camino con frecuencia se desemboca en la elaboración de teorías literarias ad hoc, válidas únicamente para la interpretación de una obra particular, pero ineficaces más allá de estos límites; e incluso en su aplicación a obras concretas, para las cuales han sido exprofesamente diseñadas, sólo resultan aceptables en la medida en que los sucesivos lectores asumen indiscutidamente los postulados de que parte el crítico que previamente ha formulado tal teoría. El resultado final no es otro que la tautología y la especulación intrascendente[6].

Frente a tantas inquietudes especulativas sobre Calderón, Arellano (1994: 15) ha recordado oportunamente que «no estamos ante literatura para eruditos, sino ante teatro para públicos impacientes»[7]. La teoría literaria no tiene como objetivo científico hacer moralmente confortable una realidad poética disidente o extemporánea, sino hacerla comprensible. En este sentido, la legitimidad de una teoría no reside sólo en su inmanencia, sino en la coherencia de su relación trascendente con la realidad a que se refiere, y a la que trata de explicar. Una teoría es coherente en la medida en que convierte en coherente la realidad empírica que describe, y no en tanto que nos ofrece una reconstrucción moralmente confortable de sus referentes.

Otro crítico, Ruiz Ramón, califica abiertamente de «prejuicios, a la vez ideológicos y estéticos», cualesquiera interpretaciones destinadas a discutir la existencia, o los fundamentos, de la denominada «tragedia cristiana» calderoniana[8]. Considera incluso que si la tragedia representa, como aseguran autores como Jaspers (1948), un ejercicio de libertad humana, «en este sentido la tragedia cristiana sería la más honda de las tragedias» (Ruiz Ramón, 2000: 32). Confieso no entender este planteamiento[9]. Y voy a decir por qué.

El cristianismo, como todo moralismo, determina a priori los principios del bien y del mal, e interpreta y sanciona toda acción humana posterior en virtud de tales principios, éticamente muy bien definidos, y sin duda indiscutibles desde el primer momento. En una visión cristiana o moralista del mundo todo está previamente estructurado y definitivamente previsto, de modo que las consecuencias de la elección ya están sancionadas antes de que el sujeto, o el azar, ejecute cualquier desenlace posible. El bien y el mal se convierten en preferencias colectivas codificadas según criterios de poder, creencia o revelación. Sin embargo, la experiencia trágica discute ante todo la legitimidad de cualquier orden moral para juzgar con seguridad absoluta lo que considera como bueno o malo.

Lo trágico discute que sea posible adscribir al bien o al mal, como algo inmutable, trascendente o definitivo, la sanción de determinados actos. Cristianismo y moralismo castigan o censuran todo azar, toda iniciativa, toda acción imprevista, todo ejercicio de libertad que no confirme la validez de sus principios morales. La tragedia, por su parte, pone de manifiesto el poder subversivo del azar, de las iniciativas e impulsos individuales, de la libertad más heterodoxa, para discutir los fundamentos de un determinado orden moral, con frecuencia trascendente al individuo, y resultado de la institucionalización e instrumentalización humanas de diversas creencias e inquietudes religiosas, a las que se confiere, por supuesto, un valor normativo y disciplinante. La llamada «tragedia cristiana», en el caso de que tal aporía pueda concebirse, dignifica y premia la libertad del individuo en la medida en que esta libertad confirma los principios éticos del moralismo cristiano, es decir, confirma una libertad inexistente. Es una libertad inexistente porque comportarse tal como exige el cristianismo no es ejercer la libertad, es obedecer. Y quien obedece no actúa libremente, sino obsecuentemente. Se premia y estimula la libertad destinada a satisfacer una determinada idea del bien, a la vez que se castiga y desacredita toda forma de libertad orientada hacia lo que previamente se identifica como maldad. Nadie es libre obedeciendo.

Nada hay de admirable para el cristianismo en un ejercicio de libertad que discuta o desacredite los fundamentos morales de su religión. La tragedia mide, y castiga, la libertad del desobediente. Hablar de «tragedia cristiana» es postular una aporía. Para una tragedia auténtica, es decir, para una tragedia pagana o laica —expresión de por sí redundante—, tan admirable es la postura de Creonte como la de Antígona. En una «tragedia cristiana» los heterodoxos no merecen el mismo respeto, ni la misma admiración, ni mucho menos el mismo premio —el gozo eterno del bien— que los ortodoxos cumplidores del orden moral cristiano. Cristianismo y moralismo definen con precisión y rigor los fundamentos del bien y del mal; la tragedia, por su parte, los discute abiertamente, en sus límites y posibilidades.

Y además, hay un hecho clave: la tragedia es una catástrofe de antecedentes imprevisibles y de consecuencias irreversibles. En primer lugar, hay que recordar que el cristianismo avisa: se basa siempre en una apagóresis que advierte del castigo con que se saldan determinados hechos, a fin de disuadir al ser humano de incurrir en ellos. Las tragedias verdaderas no advierten de sus consecuencias: estallan sin previsión alguna. Y en segundo lugar, las consecuencias son irreversibles: tras la muerte, no se torna a la vida. El cristianismo premia con la resurrección paradisíaca a los buenos y con la infernal a los malos. Lo verdaderamente trágico es la nada, porque si perdemos la vida, que es lo único que tenemos, lo perdemos todo. La supervivencia es incompatible con la tragedia. No hay que confundir la tragedia con el drama.

Parker, que fue sin duda el autor que con mayor seriedad y rigor ha reflexionado sobre la posibilidad de un arte trágico en el teatro de Calderón, sostuvo que «en los dramas de Calderón sí es posible observar una concepción original, importante y válida de la tragedia, concepción que hasta ahora hemos pasado por alto y no hemos sabido ver» (Parker, 1962/2000: 330). Veamos cuáles eran sus argumentos. Parker es uno de los primeros autores en proponer seriamente una lectura trágica de algunos dramas calderonianos. No considera que el moralismo cristiano deba excluir la dignidad vital de la experiencia trágica. Es más, considera que debe vindicarla, y encuentra en la dramaturgia calderoniana la posibilidad de hacerlo. Para el hispanista cristiano, Calderón nos da «una visión personal, un sentido de la tragedia de la vida comunicable gracias a los recursos propios del drama» (Parker, 1962/2000: 330, nota 7).

«Creo posible aceptar en principio —afirma Parker en su exposición— que toda presentación clara y tajante del bien y el mal —en blanco y negro— en que triunfa el bien en forma inequívoca, castigándose el mal gracias a una justicia poética mecánica, no nos dará una buena tragedia» (Parker, 1962/2000: 333). A partir de aquí Parker trata de justificar la posibilidad de identificar en el teatro calderoniano una experiencia trágica basada en un equilibrio de fuerzas entre los principios morales del bien y del mal. Según Parker, el lector o espectador deberá interpretar trágicamente este «desequilibrio de fuerzas», más allá de la justicia poética (ofertada en la comedia) e incluso más allá de la justicia humana (asequible a los hombres). La última palabra la tendría, pues, la Providencia revelada. La propuesta de Parker exige al lector un protagonismo esencial en la interpretación trágica de los hechos contenidos en la comedia, a partir de un determinado concepto de tragedia elaborado ad hoc para el teatro calderoniano, y capaz de hacer asequible al moralismo cristiano la dignidad de una experiencia trágica genuinamente pagana y secular.

En su argumentación, Parker aglutina sin más tres conceptos que conviene discriminar y deslindar cuidadosamente.

En primer lugar, nos habla de un concepto de tragedia en el que la responsabilidad moral desempeña un papel preponderante. Estamos de acuerdo.

En segundo lugar, se nos advierte que esta reflexión moral dispone en la tragedia un equilibrio entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal: «Calderón nos deja en suspenso —dice Parker (1962/2000: 337)—, no entre dos modos de ser, sino entre el pecado y la culpabilidad». En este punto me resulta inevitable disentir: no me parece posible que el arte trágico enfrente equilibrada o armoniosamente el bien y el mal como algo fácilmente objetivable en unas u otras acciones dramáticas. No es ese el fin del arte trágico, no lo fue en la Grecia antigua y no lo es hoy en las literaturas contemporáneas. Más bien me inclino a pensar que una característica esencial del arte trágico de todos los tiempos consiste precisamente en discutir y cuestionar la seguridad y la estabilidad humanas en el conocimiento del bien y del mal, planteando una interpretación heterodoxa que hace dudar de la validez de determinadas formas morales de conducta, legítimamente admitidas y normativamente codificadas.

En tercer lugar, me resulta muy difícil admitir que el planteamiento final de las comedias calderonianas sea el de ofrecer al lector o espectador un neutral equilibrio entre los buenos y malos protagonistas morales de la acción. De un modo u otro, en los dramas de Calderón, pecadores y disidentes acaban siendo castigados, del mismo modo que mártires heroicos y delincuentes arrepentidos alcanzan la gloria de su Dios verdadero.

Parker desea incorporar a una visión cristiana del mundo los valores más dignos de un arte trágico que, una y otra vez, resultan insolubles en el moralismo y la ortodoxia católicos. El teatro es ante todo fiesta, heterodoxia y catarsis. Nada más lejos, pues, de la moral, de la ortodoxia y del dogma. Una síntesis entre ambos polos es algo francamente difícil de alcanzar, pues una de las dimensiones esenciales de la experiencia trágica consiste precisamente en discutir los límites y legitimidades morales del bien y del mal, en presentarlos face to face, dialécticamente, de la forma menos tranquilizadora posible, como algo irreconciliable e insoluble.

Espero demostrar —prosigue Parker— que la incertidumbre entre estos dos mundos, estas dos actitudes, no es el único equilibrio posible en una tragedia, y que Calderón, en realidad, sí nos muestra un equilibrio entre dos maneras de ser, y así, aunque el dramaturgo, que es católico y teólogo escolástico, sabe que la bondad es la ley positiva del Ser, y el mal su negación (y no su contrapartida positiva), sin embargo nos deja en suspenso entre ambas fuerzas (Parker, 1962/2000: 334-335).

No creo que sea posible aceptar fácilmente una declaración de esta naturaleza, por dos razones: en primer lugar, porque la dificultad y el conflicto para esclarecer los límites morales en el ejercicio del bien y del mal es un logro esencial del arte trágico frente a las ideologías y filosofías moralistas; y en segundo lugar, porque resulta francamente difícil aceptar que el desenlace de las comedias de Calderón deje al espectador en suspenso o en duda respecto a lo que debe considerar como lo bueno o lo malo. No es posible excluir de la tragedia una acción cuya consecuencia primordial es la reflexión moralmente heterodoxa, destinada a soliviantar el dogma de una ética y de una metafísica respecto de las cuales se disiente. Creo que la meritoria argumentación de Parker falla precisamente en este punto[10].

Con el paso del tiempo el propio Parker se retrotrajo discretamente de su interpretación trágica de El príncipe constante. Al menos así se desprende de algunos de sus últimos trabajos (Parker, 1991), en los que trata de eludir cualquier reflexión sobre este tema, además de mostrar un evidente desagrado a la hora de plantearlo: «Se han aducido argumentos a favor y en contra de considerar El príncipe constante una tragedia. La cuestión de si lo es o no en realidad no tiene mayor importancia […]. Las razones principales para negarle a El príncipe constante el status de tragedia no vienen en realidad al caso. Aunque la presunta incompatibilidad del cristianismo y la tragedia se ha aducido quizá ad nauseam…» (Parker, 1991: 355). Parker no pensaba exactamente igual algunos años atrás, especialmente en 1962, cuando había encaminado sus interpretaciones, en términos muy distintos, «Towards a Definition of Calderonian Tragedy».

Arellano ha dedicado interesantes páginas a discutir la tendencia de algunos críticos a interpretar como tragedias determinadas comedias de Calderón; obras como La dama duende, Casa con dos puertas, No hay cosa como callar, y en general casi todas las comedias de capa y espada. No postula en absoluto Arellano una lectura «cómica» de obras como El príncipe constante, Los cabellos de Absalón, El alcalde de Zalamea, etc., que tienden a ser consideradas por la crítica como tragedias, dramas cristianos, dramas de honor, etc. Con todo, las declaraciones de Arellano pueden interpretarse, aunque ésta no haya sido la voluntad de su autor (el lenguaje del texto a veces habla por sí mismo..., como gustaba sugerir Barthes), para poner de manifiesto la tendencia de cierta crítica calderoniana a interpretar también como tragedias determinadas obras que, desde el punto de vista del moralismo cristiano al que se adscribe Calderón, no pueden en absoluto albergar una conciencia trágica. Y pienso en títulos como El príncipe constante, El mágico prodigioso o La devoción de la cruz, por ejemplo. He aquí las palabras de Arellano:

Utilizar las comedias como documentos, para juzgar lo trágico de su universo, casi siempre desde nuestros propios códigos de valores, puede ser iluminador, quizá para el historiador o antropólogo, pero me parece marginar lo más propiamente dramático, olvidar la intención y construcción de estas piezas, negar injustificadamente la percepción que de ellas, creo, tuvieron sus espectadores (Arellano, 1990: 8).

Y en una breve nota prosigue del modo siguiente, dirigiéndose a quienes propugnan una lectura trágica de determinadas comedias calderonianas:

Opino que estos espectadores tan melancólicos de Wardropper y otros estudiosos están cortados a imagen y semejanza del erudito moderno. En realidad no creo que esta tendencia crítica considere verdaderamente el efecto de la comedia en el público coetáneo; su recurrencia a estas tristes sonrisas me parece más bien una fórmula retórica. No me imagino, y por lo que sabemos sobre el público de los corrales es difícil imaginar, a un mosquetero con esta mueca trágica sedimentada tras el espectáculo de una horrorífica comedia de capa y espada (Arellano, 1990: 9).

Estoy completamente de acuerdo con Arellano, pero yo iría aún más lejos, al preguntarme cuál sería la actitud del público ante obras como La devoción de la cruz o El príncipe constante. ¿Sería posible hablar en estos casos de una auténtica conciencia trágica de la existencia humana? ¿Se imaginan a la piadosa mosquetería con una «mueca trágica» ante el infante don Fernando en poder del rey de Fez?

Las mismas palabras que Arellano utiliza para limitar el alcance de las interpretaciones trágicas de determinadas comedias cómicas (valga la redundancia, explicable sólo por la complejidad genológica del teatro aurisecular), creo que pueden utilizarse para explicar —y discutir— las interpretaciones trágicas de determinadas comedias hagiográficas y martirológicas o, por mejor decir, dramas o melodramas religiosos, como El príncipe constante, La devoción de la cruz o El mágico prodigioso.

No pretendo manipular en absoluto las palabras de Arellano, en una argumentación que, insisto, él limita a las supuestas «comedias cómicas», y que en mi heterodoxo y particular parecer puede aplicarse a todos aquellos dramas religiosos de Calderón que han sido objeto de una interpretación trágica. Advierte Arellano que tales interpretaciones trágicas «son afirmaciones de tipo general, que invierten, en mi modesta opinión, el proceso correcto del análisis. Suponen tomas de postura apriorísticas que van a definir las interpretaciones de las comedias particulares, examinadas desde este prisma adoptado previamente sin la suficiente demostración» (Arellano, 1990: 10). Arellano considera que este interés por interpretar trágicamente determinadas comedias calderonianas se debe, en primer lugar, a la dignidad que tradicionalmente se ha querido ver en la experiencia trágica, frente al mundo de lo cómico; y en segundo lugar, Arellano la atribuye a una «postura metodológica desviada, que básicamente consiste en ignorar las diferencias genéricas, analizando distintas obras como si todas formaran un conjunto indiscriminado y continuo» (Arellano, 1990: 11). Son correctos los argumentos de Arellano, y yo añadiría, además, que los mismos criterios pueden aducirse a la hora de interpretar como tragedias los dramas, o melodramas, cristianos de Calderón, dramas como El príncipe constante, La devoción de la cruz, El mágico prodigioso, y otros tantos.

________________________

NOTAS

[1] Marc Vitse proclama «sin lugar a duda ni vacilaciones, la preeminencia señera en el campo de la tragedia de don Pedro Calderón de la Barca, el mayor trágico español del siglo XVII» (Vitse, 1997: 64). Le sigue muy de cerca en este entusiasmo irreflexivo Lobato, para quien «la obra de Pedro Calderón de la Barca […] constituye la aportación más importante a la tragedia del teatro español del Siglo de Oro» (Lobato, 2000: 98). Sin duda aciertan, al menos por dos razones. En primer lugar, porque en el siglo XVII español no se advierte precisamente concurrencia de tragediógrafos. En segundo lugar, porque, aunque sea por unos catorce o quince años, La Numancia cervantina pertenece al siglo XVI, y no al XVII. Quizá todo sea cuestión de números.

[2] De todos modos, las palabras de Maraniss no dejan de ser sorprendentemente contradictorias, pues acaba por calificar de tragedia a El príncipe constante, a la vez que niega el carácter trágico de La vida es sueño.

[3] Navarro González (1984: 6), por ejemplo, escribe: «En 1881 el joven Menéndez Pelayo situaba a Calderón en la cumbre de la tragedia occidental, junto a Sófocles y Shakespeare, y tal afirmación es hoy también plenamente válida. Que Calderón era consciente de estar creando tragedias, puede fácilmente comprobarse leyendo sus obras, y la Poética de Aristóteles, bien conocida por él y por los restantes grandes dramaturgos españoles y europeos del siglo XVII». Es interesante contrastar estas palabras con las de investigadores como Cancelliere, quien comenta muy oportunamente que «respecto al aristotelismo [Calderón] demuestra una atención de tipo estructural y que no parece implicar problemas formales como el de la codificación de la tragedia» (Cancelliere, 2000: 25). En efecto, el aristotelismo de Calderón pasa ante todo por la lectura de Tomás de Aquino, atiende más a la lógica de la retórica que a la libertad de la poética, y pretende, a través de fórmulas escolásticas, la confirmación de determinadas posiciones morales. Como sabemos, para los humanistas, la escolástica, paradigma al que se sometían todas las disciplinas, de la gramática a la teología, pasando por la matemática, era un método caracterizado por concentrarse en asuntos minúsculos (quaestiones), sujetos a una discusión aparatosa (disputatio), y regidos con las herramientas de la lógica y la especulación, para encaminarse finalmente a la formulación de conclusiones metafísicas y absolutas.

[4] Precisamente en su introducción a El príncipe constante, Cancelliere, tras una exhaustiva reflexión sobre el teatro calderoniano, concluye en que «parece prevalecer la idea de que la poética de Calderón no propende a la tragedia...» (Cancelliere, 2000: 30).

[5] Vid. Ruano, «Introducción» a su edición de El mayor monstruo del mundo, Madrid, Espasa-Calpe, 1989, pág. 11.

[6] Así se explican algunas desavenencias como la protagonizada por Ruano de la Haza y Fernando de Toro, en sus trabajos de 1983 y 1984, respectivamente, sobre la existencia o inexistencia de tragedia mixta, morata o patética en Calderón. En suma se trata de un debate esencialmente especulativo, al que con demasiada frecuencia la crítica contemporánea ha sometido el teatro calderoniano, con objeto de demostrar la existencia o inexistencia de determinados valores, ideas, posiciones morales, argumentos escolásticos, alegorías, mandamientos, etc., y un sin fin de trascendencias e intrascendencias que, al fin y al cabo, han terminado por subrayar la frigidez de la crítica.

[7] En la misma línea deben entenderse las siguientes palabras de Rico sobre La vida es sueño: «En los primeros versos de La vida es sueño se han señalado a menudo claves esenciales de toda la obra. El caballo que se desboca, por ejemplo, se ha explicado como un símbolo de la sexualidad, no sometida al jinete de la razón. En la caída entre las peñas se ha visto «un recuerdo indiscutible del nacimiento del hombre en pecado original». La situación inicial se ha tomado como prueba de que «todo está en manos del ‘destino’ y por tanto lejos del control de los personajes». Etcétera, etcétera. No creo que el autor tuviera en el ánimo tales interpretaciones al escribir la tirada del ‘Hipogrifo violento’ […]. Provocar la admiración de los espectadores es el objetivo fundamental de Calderón» (Rico, 1990/2000: 450 y 456).

[8] «A la pregunta de si existe una tragedia cristiana se le han dado muy diversas respuestas, que pueden agruparse en dos direcciones; reducidas a su mayor simplicidad expresiva, serían: no, ‘no existe’; y ‘sí existe, pero...’» (Ruiz Ramón, 2000: 31). Sin duda, como el propio autor parece reconocer, es excesiva una simplificación que, como ésta, reduce sin más a estas dos fórmulas las diferentes interpretaciones acerca de la experiencia trágica en el seno de credos religiosos normativos.

[9] En su obra Calderón y la tragedia (1984), Ruiz Ramón afirma que el protagonista de El príncipe constante constituye por excelencia el ejemplo de héroe antitrágico, dado que su meta es la santidad, y se trata de un «hombre máximamente libre, cuya muerte no es sino el último eslabón de una vida ascendente, estribada en la libertad espiritual que lo sitúa, constantemente, más allá de los límites de la condición humana» (Ruiz Ramón, 1984: 11). Estamos totalmente de acuerdo. Estas últimas palabras se reproducen literalmente en las dos primeras ediciones de su Historia del teatro español (Madrid, Alianza, 1967, 1971, pág. 268), donde afirma: «El príncipe constante es, como todos los santos, el héroe antitrágico por excelencia». Por desgracia se observa una evidente contradicción en estos planteamientos, si comparamos lo que este crítico escribió en 1967 (que repite literalmente en su trabajo de 1984) y lo que publicó en 2000. Además, en la introducción que precede a su edición en 1981 de La cisma de Inglaterra, Ruiz Ramón califica El príncipe constante de «tragedia de sacrificio» (Madrid, 1981, pág. 38). ¿En qué quedamos? ¿Es o no es El príncipe constante una tragedia? Y si lo es, ¿cómo puede decirse a la vez que su personaje protagonista es un héroe antitrágico por excelencia?

[10] Creo que Leech tiene mucha razón cuando advierte que «el honor llevó a crear obras con desenlaces violentos, pero estas obras raras veces son auténticas tragedias, porque casi siempre se preocupan por señalar una moral, la moral de que el honor debe ser sagrado a toda costa, y no en mostrar a un individuo en lucha con el destino» (Leech, 1950: 216).

- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «Las contradicciones de la crítica calderoniana», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (IV, 3.8), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).

⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria

- La Teoría de la Literatura como ciencia categorial de los materiales literarios según la Crítica de la razón literaria. Universidad de El Salvador.

- La Crítica de la razón literaria en el contexto actual de la teoría literaria española e internacional (Universidad de Córdoba), con María Ángeles Hermosilla.

- La Crítica de la razón literaria y Alemania: Die Kritik der literarischen Vernunft und Deutschland. Presentación bilingüe a cargo de la hispanista alemana Maxi Pauser.

- Presentación de la Crítica de la razón literaria en Madrid, con Ramón de Rubinat Parellada.

- Para leer La Celestina: sexo y nihilismo.

- ¿Cuántos narradores hay en el Quijote?

- Erotismo, Iglesia y religión en La Regenta.

- AMDG: pederastia, religión y literatura.

- ¿Por qué en el Quijote de Cervantes está el genoma de la literatura universal?

- ¿Quién es y cómo actúa el narrador del Quijote?

- Gramática

del Quijote:

personajes, funciones, tiempos, espacios y lenguaje.

- ¿Por qué el Quijote es una parodia contra los idealistas?

- Los 10 principales géneros literarios del Quijote.

- Novela, teatro y poesía: transformación cervantina de los géneros literarios en el Quijote.

- ¿En qué consiste la locura literaria de don Quijote? Literatura y psicopatología

- El don Quijote de Cervantes frente al don Quijote de Avellaneda. ¿Por qué las élites españolas ignoran el Quijote?

- Política

y religión en el Quijote:

Cervantes no es soluble en agua bendita.

- Todas

las formas de la materia cómica en el Quijote:

causas y consecuencias de la risa en Cervantes.

- Respuesta

de Jesús G. Maestro a 13 preguntas clave sobre la interpretación del Quijote.

Presenta y modera: Ramón de Rubinat.

- 10

claves para entender el Quijote. Curso universitario completo impartido

por Jesús G. Maestro.

- ¿Qué es una tragedia en literatura y en arte? El final de La sombra del ciprés es alargada de Delibes.

- Lope de Vega, poeta, contra los difamadores del éxito ajeno: una cita con la Leyenda Negra antiespañola.

- Desmitificación y desengaño en un soneto de sor Juana Inés de la Cruz.

- Tres sonetos filosóficos de sor Juana Inés de la Cruz.

- Sor Juana Inés de la Cruz y la poesía filosófica: «Finjamos que soy feliz».

- Sor Juana Inés de la Cruz: racionalismo y libertad en la literatura virreinal novohispana.

¿Es Ifigenia en Áulide una falsa tragedia?

La hermenéutica no sirve para interpretar la literatura

* * *