Crítica de la razón literaria

Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica

del conocimiento racionalista de la literatura

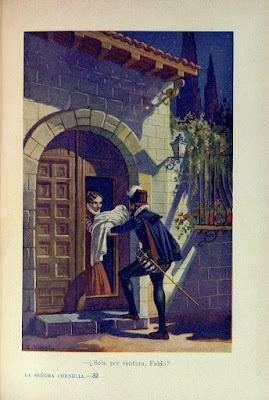

La libertad y la secularización de la libertad en La señora Cornelia de Cervantes

Mis vasallos y yo hemos llegado a un acuerdo: ellos dicen lo que quieren y yo hago lo que me da la gana.

Federico II de Prusia (1712-1786)

Es esencial que el profesor de literatura, a cualquier nivel, recuerde que, en una moderna democracia, el ciudadano participa en la sociedad principalmente a través de la imaginación […]. A nuestro alrededor existe una sociedad que exige que nos adaptemos o lleguemos a un pacto con ella. Y lo que tal sociedad nos ofrece es una mitología social. La publicidad, la propaganda, los discursos políticos, los libros y revistas populares, los clichés del rumor vienen con sus peculiares mitos pastoriles, caballerescos, heroicos, sacrificiales; y nada podrá arrojar fuera de la mente esas falsas construcciones, salvo sus formas genuinas. Todos sabemos lo importante que es la razón en un mundo irracional […]. La verdadera sociedad, el conjunto total de lo que la humanidad ha hecho y puede hacer, se nos revela a través de las artes y las ciencias; nada salvo la imaginación puede abarcar la realidad como un todo; y, en una cultura tan verbal como la nuestra, nada salvo la literatura puede preparar la imaginación para luchar por la cordura.

Northrop Frye (1971/1973: 148).

La libertad no es cuestión de palabras, sino de hechos. La palabra libertad es hoy en día una palabra completamente adulterada. Tributaria de vindicaciones y prestigios seculares, en nuestro tiempo está irreflexivamente en boca de todos: filósofos, pensadores, cantantes, políticos, terroristas, curas, economistas, obreros, emigrantes, dictadores, periodistas y, por supuesto, intelectuales. Su heterogeneidad, acaso inconmensurable, exige higienizarla y delimitarla como idea para proceder con ella a cualquier aplicación interpretativa posterior.

Este proceso de purificación y limpieza de las ideas sólo puede hacerse a través de una filosofía crítica, capaz de recorrer —sin detenerse ande dogmas, prejuicios o intereses gregarios— los diferentes contextos ordinarios y científicos en los que la libertad ha adquirido un uso consistente, determinante y objetivo. Este recorrido ha de conducirnos a las esencias nucleares de la idea de libertad, de modo que, sólo después, estemos en condiciones de aplicar esta idea a una determinada actividad humana, en nuestro caso, la literatura, la narrativa cervantina. Concretamente, La señora Cornelia[1].

Cervantes parece contraponer en La señora Cornelia el drama a la tragedia, la información a la desinformación, el racionalismo al indeterminismo, la discreción y la prudencia a la fuerza de las armas y a los violentos resortes del código del honor, el control de los hechos al acausalismo de los posibles desenlaces. Cervantes pone en manos del narrador el relato de un drama que podría haber sido muy fácilmente una tragedia por causa de honor. La novela, en realidad, contiene cinco relatos del mismo hecho, que expone cada uno de sus protagonistas, en la medida en que participan del desarrollo nuclear de los acontecimientos: Juan de Gamboa (488-489) y Antonio de Isunza (487-488), Cornelia (493-495) y Lorenzo Bentibolli (498-500), y finalmente el duque de Ferrara, don Alfonso de Este (507-508). El perspectivismo es manifiesto, y sobre él se construye formalmente la dispositio del discurso, en el cual se contiene una idea de libertad caracterizada por la causalidad humana, es decir, una idea de libertad determinada por la secularización.

Cada uno de estos personajes se identificará en la evolución de la fábula por su concepto de la solución del problema, es decir, por su interpretación y actuación material en el desenlace de los hechos. Así, los españoles Antonio y Juan actuarán desde la razón de la discreción y la prudencia, recopilando información y disponiendo la causalidad de los hechos hacia una solución real del problema. Cornelia, carente con frecuencia y casi por completo de libertad, es decir, de posibilidades personales de convertirse ella misma en causa de hechos, actúa —con temor y limitada personalidad— siempre por reacción, inducida y conducida por los demás. Se ilustra de este modo la diferencia que semióticos franceses han establecido entre «sujet voulant» y «sujet voulu», y que los italianos han dado en llamar soggetto voluto vs. soggetto volente. Como su ama, Cornelia actúa para huir. Y yerra sucesivamente. Su hermano Lorenzo actúa igualmente por reacción, aunque en su caso muy masculina y aurisecularmente: quiere matar al duque. Es decir, actúa desde la ignorancia de los hechos acaecidos e inducido por el determinismo del código del honor. Su libertad es escasa. Tan escasa como su conocimiento y tan limitada como su capacidad para generar causas de hechos que neutralicen o interfieran en el determinismo del código del honor. Parece un personaje calderoniano[2].

Serán los españoles, Antonio y Juan, quienes hagan acopio de la información necesaria, para clarificar lo que realmente ha sucedido y para justificar explicativamente cómo ha tenido lugar; y no sólo eso, sino que además tendrán potencia y facultades suficientes para generar una serie de hechos cuya causalidad impide un desenlace en el que triunfe el previsto determinismo de las leyes auriseculares del honor. Es decir, serán los españoles quienes eviten que el drama se convierta en tragedia. Se comportan con la capacidad y el racionalismo de quien puede manipular el curso de la Fortuna. El duque, por su parte, está a la altura de su futuro cuñado: actúa un tanto a lo loco, por una parte, y, por otra, parece temer más a su madre moribunda que a Lorenzo Bentibolli enfurecido. Los españoles forman parte de la solución; los italianos —esta vez—, parte del problema. El narrador, indudablemente, gusta de sugerirlo cada dos por tres[3].

La declinación de la idea de libertad: los casos genitivo, dativo y ablativo

Todos los usos de la idea de libertad pueden organizarse o declinarse en tres casos fundamentales, que denominaré genitivo —libertad de—, dativo —libertad para— y ablativo —libertad en—. Los tres casos están concatenados entre sí, y se desarrollan de forma integradora, pues siempre que un sujeto existe, dispone, o no, es decir, positiva o negativamente, de libertad de hacer algo para algo o alguien en un contexto o circunstancia dados.

En el primero de estos casos, la libertad genitiva, o libertad de, expresa ante todo la idea de libertad como posesión del sujeto, como atributo del yo, al contener el conjunto de potencias (poder), facultades (saber) y voliciones (querer) que capacitan a un yo para hacer, o no hacer, algo en un contexto determinado. Lo que enfatiza la libertad genitiva son las cualidades del sujeto en tanto que emanan del propio sujeto. La fuerza de la libertad está, en este caso, en las fuerzas materiales de que dispone una persona: sus posibilidades físicas, sus competencias cognoscitivas, sus recursos volitivos.

La libertad genitiva representa una concepción positiva de la libertad, en la medida en que, al ejercerla, el sujeto afirma sus posibilidades de ejecutar acciones y operaciones, y también una concepción negativa, en la medida en que no actúe allí donde querría hacerlo y no puede (desajuste entre las modalidades volitiva y potencial), o cuando podría actuar, pero carece de conocimientos suficientes sobre cómo disponer su intervención (desajuste entre las modalidades potencial y cognoscitiva), entre otras combinaciones posibles.

En las formas de la vida natural, en la que viven los animales salvajes —y hacia la que irreflexivamente muestran tantas simpatías algunos grupos humanos que propugnan renunciar a los modos de la vida civilizada para integrarse en las formas de vida naturales—, al igual que en las sociedades humanas pre-estatales, los límites de la libertad son los límites de la libertad genitiva, es decir, los límites de la fuerza, el conocimiento o el deseo que mueve a las criaturas, tanto humanas como animales. En el mundo animal —y el ser humano es un animal político, es decir, un ser con capacidad para organizarse políticamente (las hormigas pueden formar una sociedad, pero no una sociedad política)— la libertad del tigre llega hasta donde llega su fuerza, astucia o necesidad de depredación. En cautividad, sin embargo, el tigre no caza. No tiene, porque no desarrolla, esa necesidad. Su libertad genitiva es prácticamente inexistente. Del mismo modo, en una sociedad humana no civilizada políticamente, es decir, en una sociedad humana anterior a la constitución del Estado, la libertad genitiva es la que más impera.

Los límites de la libertad son los límites de la fuerza personal, los límites de los atributos del yo, incentivados por el deseo y la necesidad, y no condicionados sino por la saciedad del propio yo. La máxima libertad pertenecerá al máximo depredador. He aquí el núcleo de la libertad genitiva, cuyo espacio genuino es el mundo salvaje, previo a la civilización, es decir, al Estado, el cual impondrá sus límites al concepto genitivo de libertad, dando a la colectividad humana, organizada políticamente, una intencionalidad proléptica que habrá de determinar no sólo el sentido y la finalidad de sus acciones, sino también, y muy principalmente, el destino de cada una de ellas. Con el nacimiento del Estado nace también un nuevo concepto de libertad: la libertad dativa. Desde esta perspectiva cabe interpretar la proposición LXXIII de la parte cuarta de la Ética de Spinoza, por ejemplo, donde se advierte que «el hombre que se guía por la razón es más libre en el Estado, donde vive según leyes que obligan a todos, que en la soledad, donde sólo se obedece a sí mismo» (Spinoza, 1677/2004: 365). He aquí el concepto civilizado de libertad, como experiencia sólo posible en la realidad estructurada de un Estado.

En el segundo caso, la libertad dativa, o libertad para, implica e integra la libertad genitiva, es decir, la acción de un sujeto, determinado por sus potencias, facultades y voliciones, para destinar los contenidos materiales de la acción ejecutada hacia una finalidad proléptica, la cual imprime a la libertad una dimensión teleológica, de cuyo éxito o fracaso dependerán futuras condiciones evolutivas, en las que, como destinatarios, pueden estar implicados tanto sujetos humanos como objetivos operatorios.

Lo que enfatizaría la libertad dativa serían ante todo los logros a los que conduce la acción del sujeto libre, de modo que, en este caso, la fuerza de la libertad estaría sobre todo en los contenidos materiales a los que da lugar la acción de un yo que ejerce y ejecuta su libertad genitiva. La libertad dativa puede resultar positiva o negativa, no por la implicación en el curso de las operaciones ejecutadas de las potencias, facultades o voliciones del sujeto, sino sobre todo por relación al grado de prudencia o imprudencia que demostrará el resultado teleológico de la acción desarrollada. Un Estado puede disponer positivamente de libertad genitiva, es decir, de potencial, conocimientos y necesidad, y así declarar la guerra a otro Estado con fines diversos (invasión, control de sus fuentes de energía, prevención de ataques de Estados vecinos, etc.), pero algo así no asegura que su libertad dativa resulte igualmente positiva. No lo será, si pierde la guerra. Es decir, si la teleología de los hechos revela que la acción bélica ha sido una imprudencia o un error. En ese contexto, la libertad dativa del Estado que declara la guerra será una libertad dativamente negativa. Algo ha cercenado sus pretensiones de libertad: una experiencia ablativa.

El tercer caso es el de la libertad ablativa, o libertad en, la cual implica e integra las dos anteriores, esto es, la libertad genitiva de un sujeto y la libertad dativa de las consecuencias de su acción, que, en términos de libertad ablativa, resulta contextualizada o circunstancializada en una codeterminación de fuerzas, las cuales actúan materialmente sancionando y clausurando el estado de la acción ejecutada. La libertad ablativa, o libertad en, representa siempre una concepción negativa de la libertad, porque en todo contexto en el que se manifieste la libertad, ésta habrá de enfrentarse a fuerzas negativas, resistencias ante sujetos, objetos o situaciones.

La libertad ablativa representa el espacio de la confrontación, los límites de la libertad genitiva —los límites de la fuerza, la necesidad, el entusiasmo, el saber— y la comprobación de las consecuencias de la libertad dativa —los resultados de éxito o fracaso a los que ha conducido la prudencia o imprudencia de una acción—, el grado de inmunidad frente a la resistencia que hay que superar, es decir, el precio del ejercicio de la libertad, el coste de la acción, la hipoteca de los hechos. En una palabra: el número y el coste de las bajas. La libertad ablativa es, en suma, una expresión acaso oximorónica, que remite sin duda a los cércenos que ha de padecer el sujeto libre.

Hablar de libertad ablativa es en cierto modo hablar de ablación de la libertad. La libertad equivale en estos casos, dada la codeterminación de fuerzas que actúan y operan en el contexto, a la afirmación de determinaciones exteriores, a la implantación de imposiciones externas que coaccionan al sujeto que pretende ejercer su propia libertad, limitando sus atributos genitivos y sus consecuencias dativas. La libertad ablativa supone el cierre, corte o cercén, de las libertades genitiva y dativa. En las sociedades bárbaras, una codeterminación de fuerzas distintas y adversas entre sí materializa la acción cercenadora o erosiva de la libertad ablativa. En las sociedades civilizadas, el Estado se constituye en la principal institución ablativa de la libertad. El Estado es la mayor atrición ablativa de la libertad genitiva humana. In extremis, ésta es la tesis del anarquismo. En una sociedad política la libertad se limita, se regula, se cercena, con el fin de evitar la depredación y de este modo hacer posible la convivencia. Esta convivencia no es pacífica en ninguna sociedad, pues las leyes castigan con mayor o menor violencia —también en tiempos llamados de paz— aquellos intentos de depredación que, conforme a un ordenamiento jurídico, los tribunales de justicia identifican y sancionan como tales. De cualquier modo, los criterios para regular la idea de libertad siguen siendo a diario objeto de disputa respecto a toda sociedad política.

En suma, libertad genitiva es la libertad de que dispone el yo a la hora de actuar y de ejecutar determinadas acciones. Libertad dativa sería la que ese mismo yo desarrolla para conseguir determinados logros materiales. Por último, libertad ablativa será aquella que limita la libertad genitiva y la libertad dativa de ese yo, es decir, la libertad que contrarresta las acciones (desde el punto de vista de su grado de posibilidad, conocimiento y volición) y los objetivos de ese yo. La libertad ablativa no es solamente la libertad de los demás tratando de actuar sobre la mía[4], lo que nos sitúa en el eje circular (humano, personal, social) del espacio antropológico, sino también el contexto en el que yo actúo, con toda la codeterminación de fuerzas que operan en él, erosionando mi capacidad y mis posibilidades de acción, es decir, desde los referentes que se objetivan en el eje radial del espacio antropológico (la naturaleza y sus fuerzas físicas, las cuales sin duda ofrecen mayor o menor resistencia a las acciones de un sujeto operatorio humano).

Sólo cuando se proyecta una acción (libertad dativa) de la que el sujeto se siente capaz (libertad genitiva) se podrá advertir con precisión las trabas que impiden ejercerla (libertad ablativa). Incluso cabe hablar de tales obstáculos, es decir, de la ablación de la libertad, como de un despliegue de dificultades objetivas que se objetivan precisamente por el hecho mismo de ejercer la libertad (genitiva) con fines prolépticos o intencionales (dativa). Es, pues, evidente, que la libertad ablativa se manifiesta en el proceso de vencer o dominar las trabas y dificultades inherentes a todo ejercicio de libertad, el cual, al brotar del sujeto y pretender fines objetivos, califico respectivamente de genitivo y de dativo. Si la libertad (genitiva) de un individuo nos impide hacer lo que las leyes nos permiten (es decir, amenaza nuestra propia libertad genitiva), podremos resistirla contando con la ayuda del Estado, el cual en este caso ejercerá para nosotros una libertad dativa, y para el individuo que nos oprime una libertad ablativa. En consecuencia, en las sociedades civilizadas no cabe hablar propiamente de libertad al margen del Estado. Es obvio que el Estado libera (dativamente) al ser humano de las amenazas que serían propias en el «estado de la naturaleza», y que de forma simultánea le impone (ablativamente) unos límites que recortan y organizan sus formas de conducta, de tal forma que el resultado es un sistema de deberes y derechos objetivados en un ordenamiento jurídico. Todo lo cual supone una razón social y política de ser, es decir, una educación, un Estado y un gobierno libremente elegido, es decir, una sociedad política.

En el Antiguo Régimen, la ablación de la libertad, aunque ejercida por el Estado, o por la Iglesia a través del Estado, proyectaba sus fundamentos en la legitimidad de un supuesto orden moral trascendente y metafísico. En el Nuevo Régimen, este fundamento es esencialmente estatal y político.

Sea como fuere, desde la perspectiva ablativa, la libertad humana queda gravemente comprometida, incluso hasta su disolución, en el mundo antiguo, por el determinismo numinoso o metafísico, cuya emanación se atribuía a un orden moral trascendente, objetivado en la idea de uno o varios dioses dominantes; y en el mundo moderno, por los totalitarismos políticos, que pueden anular completamente la libertad humana, es decir, alcanzar su ablación absoluta.

Esta interpretación angular, metafísica o teológica, de la libertad es la que contiene y expresa casi toda la literatura europea anterior al siglo XVIII, salvo excepciones fundamentales de la literatura española, como obras cuyos protagonistas son Celestina, don Juan o don Quijote.

El personaje literario de la Antigüedad interpreta su vida con el fin de justificar la legalidad y la coherencia de un orden moral trascendente. Tal es la interpretación desde la que Edipo explica la causalidad de su vida y su destino, en el marco de las religiones secundarias o mitológicas del mundo griego. Lo mismo podemos decir de todos los personajes que pueblan la Divina commedia de Dante, y de los numerosos dramas de Calderón, desde La vida es sueño hasta melodramas martirológicos como El príncipe Constante, en el marco —Dante y Calderón— de las religiones terciarias, monoteístas y teológicas.

Las dos únicas excepciones a esta gran familia de personajes, que interpretan su vida con arreglo a la causalidad metafísica de un orden moral trascendente e inmutable, las constituyen el personaje nihilista, es decir, el personaje que niega (Celestina, Melibea...), y el personaje vitalista, esto es, el personaje que afirma su propia personalidad por encima de todo (don Quijote), ambos desde una experiencia nihilista o vital que puede conducirse mediante conclusiones lógicas hacia formas de conducta que se justifican por sí mismas, contra ese orden moral trascendente e inalterable que otros afirman. Don Juan, curiosamente, pertenece a ambos grupos: vitalista y nihilista.

El personaje nihilista es un personaje que afirma un concepto de libertad anclado sólidamente en el eje circular (humano y operatorio) del espacio antropológico, es decir, en una causalidad rigurosamente racionalista y materialista, y cuyo nihilismo se articula, en el discurso literario, como negación del absolutismo moral imperante en la historia de la cultura occidental desde sus orígenes hasta la turbina experiencia de la Ilustración europeísta y el Romanticismo anglosajón.

Son nihilistas todos aquellos personajes que anteponen su propia concepción moral del mundo a aquella que les viene impuesta por un orden moral trascendente, frente al cual muestran la máxima disidencia: la Celestina de Fernando de Rojas, la mismísima Melibea en su suicidio, la comadre de Bath y el buldero de The Canterbury Tales de Chaucer, Lázaro de Tormes, puntuales personajes cervantinos como el renegado Salec de La gran sultana, los habitantes de la suicida y deicida Numancia, el singular don Juan, de Tirso (y la imitación de Molière), y sobre todo de Mozart, los misántropos shakesperianos —Timón de Atenas— y molierescos —Alceste—, individualidades como Ricardo III, Edmund en King Lear, o el mismísimo Falstaff[5]; el Mefistófeles goetheano —«Ich bin der Geist, der stets verneint!»[6]—, el Woyzeck de Büchner, el protagonista de las Memorias del subsuelo de Dostoievski…, antes de desembocar en el hipercodificado nihilismo contemporáneo, posterior al fragmento 125 de Die fröhliche Wissenschaft (1882) de Friedrich Nietzsche.

El personaje nihilista es el personaje que, en el discurso literario de Occidente, se ha rebelado en contra de la concepción de la libertad construida sobre el eje angular (religioso y teológico) del espacio antropológico, es decir, sobre la idea de libertad diseñada por las religiones mitológicas secundarias (Antigüedad griega y latina) y la metafísica confesional que nace con el cristianismo (y evoluciona, desarrollándose frente al delirio mitológico de las religiones secundarias, en las religiones terciarias, es decir, aquellas que se articulan en una teología, esto es, en una filosofía confesional). La literatura de Dante y de Calderón estaría plenamente integrada en esta última tendencia. A propósito de estos autores, cabría incluso hablar con todo rigor de «literatura confesional».

El martirizado príncipe Constante calderoniano y el Dante que viaja por el Infierno dialogando fabulosamente con pecadores irredentos gozan del mismo ph. Por su parte, Melibea, Lázaro de Tormes, el buldero de los cuentos de Chaucer, los habitantes de la Numancia cervantina, don Juan y Ricardo III, son insolubles en agua bendita. Y lo son a pesar de la crítica literaria confesional, que a la hora de interpretar la literatura, y sobre todo al analizar a personajes que, como el prototipo nihilista, se resisten a las convicciones morales y fideístas del crítico de turno, lo que hacen es subordinar la idea de libertad basada en el horizonte personal del eje circular (lo humano) a la idea de libertad basada en el horizonte metafísico y numinoso del eje angular (lo religioso), y de este modo sustituir la hermenéutica secular por la teología dogmática y la crítica literaria confesional[7]. En casos tales, la libertad humana sería algo así como el sueño de un Dios omnipotente, como puede sugerirse desde una obra como La vida es sueño de Calderón. En el caso del protestantismo, ni siquiera cabe hablar de libertad, pues la predestinación luterana la niega por completo. Y no deja de ser paradójico, o simplemente cínico, que el protestantismo se atribuya una idea de libertad mayor de la que se plantea en el catolicismo, cuando en realidad es justo al contrario.

Desde las filosofías confesionales y las religiones teológicas, rotundamente incompatibles con los planteamientos de la Crítica de la razón literaria, la antinomia de la libertad se plantea entre un Dios personal omnisciente y omnipotente, por un lado, y la libertad humana, por otro, de tal manera que esta última queda reducida a una suerte de «subrutina» inserta en los proyectos metafísicos del Dios («el hombre propone y Dios dispone», etc., dice el lenguaje popular adoctrinado por la Iglesia). El ser humano sería un esclavo o prisionero, ya no de la naturaleza (eje radial), ni de otros seres humanos (eje circular), sino de Dios (eje angular). Este planteamiento de la dialéctica de la libertad es incompatible con la Crítica de la razón literaria, desde el momento en que supedita la libertad humana a una metafísica, es decir, a una ficción. Además, la dialéctica entre Dios y la libertad es antes teológica que filosófica. Se trataría de una antinomia teológica, es decir, algo que sólo puede tomarse en serio desde criterios religiosos o teológicos, no filosóficos.

Cervantes escribe sus Novelas ejemplares asumiendo que la causa final de lo que sucede no es Dios, sino el ser humano. El hombre y la mujer son para Cervantes la única causalidad eficiente, proléptica y final. Sólo una persona filosóficamente atea, como Cervantes en literatura, como Spinoza en filosofía, puede asumir una tesis así. La obra literaria de Cervantes se sitúa, por esta razón, en la antesala del ateísmo.

No precipitaré acontecimientos. Ahora hay que examinar el conjunto de referentes materiales que configura la semiología literaria de los personajes.

Juan de Gamboa y Antonio de Isunza

La Fortuna, es decir, el azar, el indeterminismo, un acausalismo aparente, parece conducir de forma constante el itinerario de los protagonistas: abandonan Salamanca por la inquietud de las armas, y llegan a Flandes en tiempos de paz, por lo que deciden tornar a España no sin antes hacer un viaje por Italia; de paso por Bolonia, gustan de nuevo de las lecciones universitarias, y allí les sorprende la ventura de la señora Bentibolli. En el indeterminismo aparente y azaroso de Juan de Gamboa y Antonio de Isunza parece posible identificar algunas causas determinantes, como la ociosidad y la riqueza, por ejemplo, entre otras.

Sin embargo, el comportamiento de Juan de Gamboa, como el de Antonio de Isunza, será una lucha constante contra el indeterminismo y el acausalismo de los hechos narrados. Cuando el azar o la fortuna disponen que el hijo de Cornelia y del duque caiga literalmente en manos de don Juan, este, a su vez, dispone de inmediato una serie de medidas que tomar para esclarecer los hechos y actuar sobre ellos:

—Menester es —dijo don Juan— dar de mamar a este niño, y ha de ser desta manera: que vos, ama, le habéis de quitar estas ricas mantillas y ponerle otras más humildes, y sin decir que yo le he traído la habéis de llevar en casa de una partera, que las tales siempre suelen dar recado y remedio a semejantes necesidades. Llevaréis dineros con que la dejéis satisfecha y daréisle los padres que quisiéredes, para encubrir la verdad de haberlo yo traído (485).

El énfasis pragmático por poner remedio a las desdichas —es decir, por interceptar desenlaces no deseados— caracteriza la acción de ambos personajes, don Juan y don Antonio[8]. Los remedios no vienen en esta novela del más allá, sino del más acá. Y gracias a la disposición de estos dos personajes, pues «solos don Antonio y don Juan estaban en sí, y muy bien puestos en lo que habían de hacer» (498).

Los relatos iniciales de Juan y de Antonio constituyen los primeros testimonios del perspectivismo narrativo desarrollado en La señora Cornelia. Cervantes es el creador de la novela perspectivista. Cada uno de ellos narra el papel que ha desempeñado respecto a los mismos hechos conflictivos. El lector posee sendas perspectivas. A ellas se irán sumando progresivamente las de la propia Cornelia, su hermano Lorenzo y el escurridizo duque de Ferrara. Cinco relatos del mismo conflicto, llevados a cabo por narradores autodiegéticos, pues forman parte de la historia que cuentan, e hipodiegéticos, pues jerárquicamente se sitúan bajo la jurisdicción del narrador principal o simplemente diegético. Los términos de Genette (1972) siguen siendo formalmente útiles para organizar la materia literaria.

Los microrrelatos de cada uno de estos personajes no sólo dan cuenta de su papel funcional en el desarrollo discursivo de la intriga, sino que también ponen de manifiesto que la solución del conflicto está en manos humanas, y no divinas ni numinosas. El eje circular o humano (antropológico) eclipsa el eje angular o numinoso (religioso). Por un lado, los microrrelatos objetivan el idiolecto de cada personaje y su visión lógico-material del mundo, desde la cual disponen la solución (Antonio y Juan) o la complicación (Cornelia, el ama, Lorenzo, Alfonso) de los hechos en conflicto. Los parlamentos iniciales de Antonio y Juan al respecto ofrecen el negativo de la visión presuntamente trágica del conflicto: es el nudo de una posible tragedia, contada no por los protagonistas, sino por dos espectadores que, repentinamente, se ven involucrados en la peripecia de la fábula. Lo teatral está interferido por el público[9].

El posible desenlace teatral, trágico, de la novela, dispuesto a seguir y culminar aurisecularmente el determinismo del código del honor, resulta interceptado por la presencia de don Antonio y don Juan, los cuales ejecutan una serie de acciones cuya causalidad neutraliza toda solución violenta, a la vez que dispone un final completamente racionalista. Podría decirse incluso que, de hecho, la novela transcurre y acaba en comedia, si tenemos en cuenta los numerosos paralelismos que la acción narrativa manifiesta con secuencias teatrales, en duelos y escenas de capa y espada; la figura del ama que propicia la fuga de Cornelia; la escena entremesil de la pareja de pícara y criado sorprendidos en sus quehaceres sexuales; el juego recurrente de intermediarios y malentendidos que impulsa la acción; y sobre todo las escenas finales, en las que triunfa el banquete y la comida (komos) en el campo y la boda[10], nutridas de signos y referentes que, desde Isidoro de Sevilla hasta Torres Naharro y Calderón, se asocian al comer, no sólo en géneros breves como la mojiganga, sino en comedias mayores como El pintor de su deshonra, cuyo gracioso exhibe precisamente estas formas de conducta.

Con todo, en ésta como en las demás Novelas ejemplares, el final supone siempre el triunfo de la razón y del antropomorfismo, es decir, el triunfo del humanismo racionalista, pero, a costa de un idealismo verosímil, el cual se basa en un hecho que no debe pasar desapercibido: en todas las Novelas ejemplares la razón se impone finalmente por sí misma, por sí sola, algo que en la realidad no sucede casi nunca, a veces, jamás. En el mundo real la razón sólo se impone por la fuerza. Pero ésta no es la lección que quiere transmitir Cervantes. Mucho menos su intención es la de convertir a la literatura un discurso de imposiciones violentas. Más bien al contrario: Cervantes compone fabulaciones literarias cuyos conflictos se resuelven en la medida en que se aducen discursos racionales con los cuales los personajes se van identificando progresivamente y de forma voluntaria. El final de El celoso extremeño es con gran probabilidad uno de los más expresivos en este sentido. En la literatura cervantina —que no en la realidad de la vida—, la razón se impone por sí misma abriéndose paso a través de las palabras, y siempre frente al conflicto de los hechos. La literatura está hecha de palabras; la realidad, no.

El parlamento clave que, en La señora Cornelia, objetiva la racionalización de los hechos hacia un desenlace que evita la tragedia de honor está en boca de Juan de Gamboa, y se expone directamente al duque de Ferrara, al margen por completo de la presencia de Lorenzo Bentibolli. No ha de caerse en el error simplón, común en nuestro tiempo, de que el diálogo o la razón evitan la violencia. No. El diálogo y la razón, que son inseparables, no evitarían por sí mismos un desenlace trágico, ni violento ni pacífico, a menos que se den determinadas condiciones, las cuales, con frecuencia, tienen muy poco que ver con las palabras y con el racionalismo. En el caso de La señora Cornelia, el diálogo y la razón, simplemente, objetivan las fuerzas y causalidades en conflicto, y dado que una de estas fuerzas —la que representa el duque de Ferrara— acepta las condiciones de las demás, como causa que persigue los mismos fines que las restantes —el matrimonio con Cornelia—, no ha lugar un desenlace que teatralice el determinismo del honor aurisecular. Tan racional es la guerra como la paz —cada una tiene sus razones de ser, aunque no toda mente desarrolle capacidad de discurso para interpretarlas—, y tan consensuada y dialogada puede ser una declaración de guerra como una imposición de paz, porque el diálogo no es condición o premisa para el acuerdo, sino resultado de él. Si el duque de Ferrara no responde violentamente a estas palabras de don Juan de Gamboa es solamente porque está de acuerdo con ellas sin necesidad de consensuarlas:

Señor, Lorenzo Bentibolli, que allí veis, tiene una queja de vos no pequeña. Dice que habrá cuatro noches que le sacastes a su hermana, la señora Cornelia, de casa de una prima suya, y que la habéis engañado y deshonrado, y quiere saber de vos qué satisfación le pensáis hacer, para que él vea lo que le conviene. Pidióme que fuese su valedor y medianero. Yo se lo ofrecí, porque por los barruntos que él me dio de la pendencia, conocí que vos, señor, érades el dueño deste cintillo, que por liberalidad y cortesía vuestra quisistes que fuese mío; y viendo que ninguno podía hacer vuestras partes mejor que yo, como ya he dicho, le ofrecí mi ayuda. Querría yo agora, señor, me dijesedes lo que sabéis acerca deste caso, y si es verdad lo que Lorenzo dice (507).

Juan de Gamboa no viene buscando ni la paz ni el diálogo, sino la información que justifique la acción que ejecutar a partir de ese momento. Sin conocimiento no cabe hablar de libertad, porque sin la facultad del saber (libertad genitiva) no se puede generar responsablemente ningún acto causal, lógico, proléptico (libertad dativa). Juan de Gamboa quiere intervenir el determinismo de la ley del honor, acaso para detenerlo como si fuera una adversidad. Es imprescindible, antes de ejercer cualquier forma de libertad, clarificar las posibles causalidades de los hechos, con el fin de seleccionar la más prudente y eficaz[11].

Cornelia Bentibolli

La fama precede a la señora Cornelia. La fama de su honradez y de su honestidad, porque la verdad de ella da como resultado un recién nacido, furtivamente gestado, y un drama de honor, que no acaba en tragedia por la mediación de los españoles Juan de Gamboa y Antonio de Isunza, «caballeros, galanes, discretos y bien criados» (482). Con todo, el narrador, ignorando tal vez el calado de los contenidos de la historia que cuenta, o exponiéndolos formalmente con todo cinismo, afirma lo que sigue:

Y aunque había muchas señoras, doncellas y casadas con gran fama de ser honestas y hermosas, a todas se aventajaba la señora Cornelia Bentibolli […]. Era el recato de Cornelia tanto y la solicitud de su hermano tanta en guardarla, que ni ella se dejaba ver si su hermano consentía que la viesen. Esta fama traían deseosos a don Juan y a don Antonio de verla, aunque fuera en la iglesia. Pero el trabajo que en ello pusieron fue en balde y el deseo por la imposibilidad, cuchillo de la esperanza, fue menguando (482-483).

No así el de Alfonso de Este, duque de Ferrara, ni el de la propia Cornelia, que con toda su fama y honestidad —«que a todas se aventajaba»—, sumadas a las guardas y amparos de su hermano, queda preñada del gran duque[12].

Cornelia Bentibolli es un personaje sin libertad. Lo hemos indicado. Tiene un hijo con el duque de Ferrara sin duda por iniciativa de éste, quien, por no incomodar a su madre, que lo quiere casar con Livia, futura duquesa de Mantua, no la pide en matrimonio a su hermano Lorenzo, convirtiéndose de este modo en la causa genética o eficiente del conflicto narrativo. Cornelia es objeto de libertades y causalidades ajenas, sin llegar a constituirse nunca en libertad ablativa de nadie. Ella obedece y, en la máxima opresión, trata de huir, primero de su casa, sola, y después de la posada de los caballeros españoles, a instancias de una sirvienta imprudente e irresponsable.

El relato de la señora Cornelia constituye la tercera de las perspectivas desde las cuales se interpretan los hechos que el lector ya conoce, bien porque los ha seguido desde la acción narrativa, bien porque ha prestado atención a los parlamentos de don Antonio y de don Juan, es decir, a las versiones iniciales del conflicto. El discurso de Cornelia es el discurso del personaje que carece de libertad. Es la retórica del auxilio. Incomprendida por su hermano, galán aurisecular, y descuidada de la atención de su enamorado duque, tan atento —durante nueve meses— a los imperativos de su madre moribunda.

Cornelia vive en la duda incesante[13], fruto de su impotencia y de su carencia de causalidad, es decir, de su falta de libertad. En el abono de esta duda, germina la decisión, tan imprudente, del ama, de abandonar la posada de los españoles para refugiarse en la casa del cura que, ¿ambiguamente?, le «tiene obligación más que de amo» (504). La indiscreción de Cornelia le lleva a ser confidente del ama, a quien acaba por dar cuenta «de todos sus sucesos, y de cómo aquel niño era suyo y del duque de Ferrara, con todos los puntos […] tocantes a su historia, no encubriéndole cómo el viaje que llevaban sus señores era a Ferrara, acompañando a su hermano que iba a desafiar al duque Alfonso» (503). Craso error ofrecer información a quien no sabe interpretarla, y carece de poder para contrarrestar con eficacia posibles adversidades que no alcanza a identificar. La solución que induce a actuar al ama huyendo hacia la casa de un cura se basa en una prolepsis disparatada[14]. Cornelia se deja conducir, no ofrece ninguna resistencia. Su impotencia es lo único que puede expresar. Su yo no genera ninguna causalidad[15]. Es un yo que no posee la más mínima libertad genitiva.

Lorenzo Bentibolli y Alfonso de Este

El señor Bentibolli es el personaje que introduce la cuarta perspectiva interpretativa del conflicto novelesco. Arquetipo segregado del mundo aurisecular, actúa impulsivamente desde la irreflexión y la desinformación, vive en el error y se mueve por la sospecha[16]. Satisfecho de ser un galán de su época, sigue irreflexivamente los dictados de la ley del honor, y gusta, masculinamente, de resolver estos conflictos con la fuerza de las armas, buscando al duque y batiéndose con él[17]. Si por él fuera, la novela terminaba en tragedia. Su actitud, la de quien vive en un tercer mundo semántico que ignora en sí mismo, es completamente diferente a la que mueve la conducta de Antonio y Juan: «Hasta agora —declara este último a Cornelia tras entrevistarse con Lorenzo— no sabemos la intención del duque, ni tampoco si él sabe vuestra falta, y todo esto se ha de saber de su boca, y nadie se lo podrá preguntar como yo» (501). Sus gestos, acciones y sentimientos son los que dicta, arquetípicamente, el determinismo del honor. Y con violencia irreflexiva y frustrante reacciona al ver en la distancia el encuentro entre Juan de Gamboa y el duque de Ferrara:

El señor Lorenzo, que desde algo lejos miraba estas ceremonias, no pensando que lo eran de cortesía sino de cólera, arremetió su caballo; pero en la mitad del repelón le detuvo, porque vio abrazados muy estrechamente al duque y a don Juan, que ya había conocido al duque (507).

Por su parte, la contribución del duque de Ferrara al perspectivismo del relato es tardía, pero no por ello menos relevante que las precedentes, pues de ella depende el desenlace último de los hechos, y en ella se nos revela su personalidad: simple, despreocupada, demoradamente responsable y perezosamente filial: «Si públicamente no celebré mis desposorios, fue porque aguardaba que mi madre, que está ya en lo último, pasase désta a mejor vida, que tiene deseo que sea mi esposa la señora Livia, hija del duque de Mantua, y por otros inconvenientes quizá más eficaces que los dichos, y no conviene que ahora se digan» (507). Tales «inconvenientes», o no existen, o son sólo «inconvenientes» desde la perspectiva del duque. Sea como fuere, su intervención revela que el núcleo de la trama es simplemente un malentendido. Una falta de información. Pero se trata de un malentendido que ha puesto en evidencia —como es costumbre en las Novelas ejemplares— varias cuestiones importantes: la falta de libertad en que vive y ha vivido siempre Cornelia, y que explica los supuestos desaciertos de su conducta; el determinismo del honor, que es lo único que mueve a personajes como Lorenzo Bentibolli, y que no prospera trágicamente en el desarrollo de la fábula; la simpleza y ociosidad de un aristócrata como el duque de Ferrara, quien parece ser causa eficiente de todo el conflicto sólo por no disgustar a su «mamá»[18]; y el racionalismo protagonista, fruto de la discreción y de la prudencia, de don Juan y don Antonio, en que se objetiva el triunfo de la libertad y de su secularización. Que no es poco, para serlo todo, en 1613.

El cura y las reliquias

A la casa del cura nos lleva la imprudencia de un ama a la que el tal cura «tiene obligación más que de amo» (504). Este viaje hacia la casa de un cura quiebra y fractura la solución alcanzada por los españoles don Juan y don Antonio, y se interpone, demorando el desenlace, en el acierto de sus causalidades, ya concertadas a gusto y satisfacción de las partes en conflicto, el duque ferrarés y don Lorenzo Bentibolli. El final de la novela, que acaba en matrimonio, que tiene que acabar en matrimonio, porque si no acabaría en tragedia, necesita un cura. Y el ama lo busca prematuramente, más con intenciones protectoras —y erradas— que casamenteras —y necesarias—. Pero la presencia de un cura nunca es inocente. Ni siquiera en las ejemplares novelas de Cervantes. Su espacio y su presencia representan siempre la inflexión del eje angular, lo religioso, lo teológico, en el eje circular de lo humano y antropológico. He subrayado con insistencia la inopinada aparición de los ministros de Dios al final de casi todas las Novelas ejemplares. Sin embargo, en esta ocasión, el cura —«clérigo rico y curioso» (514)— representa un espacio neutro o comodín, acaso teatral y hasta lúdico. Su casa es lugar de ocio y reposo para aristócratas simplones y cazadores, sin duda de «perdigón manso» (Quijote II, 16), como el duque de Ferrara. La rectoral se convierte en el teatro de una comedia. Su domus es un komos. La casa del cura es el escenario teatral en el que la novela concluye lúdicamente, con la «más discreta y más sabrosa burla del mundo» (519), cuyo artífice, naturalmente, no puede ser otro que el duque ferrarés.

Antes de la partida de Antonio y Juan hacia Ferrara, en busca del duque, y en alianza con Lorenzo Bentibolli, Cornelia entrega a los caballeros españoles unos fetiches religiosos ricamente aderezados —una Cruz y un Cordero—, sin duda en deseo y señal de protección (religiosidad), y de agradecimiento y reconocimiento por el favor prestado (generosidad). Sus destinatarios los rechazan rotundamente:

Y diciendo esto, sacó del seno una cruz de diamantes de inestimable valor y un Agnus de oro, tan rico como la cruz. Miraron los dos las ricas joyas, y apreciáronlas aún más que lo que habían apreciado el cintillo; pero volviéronselas, no queriendo tomarlas en ninguna manera, diciendo que ellos llevarían reliquias consigo, si no tan bien adornadas, a lo menos en su calidad tan buenas. Pesóle a Cornelia el no aceptarlas, pero al fin hubo de estar a lo que ellos querían (502)[19].

Este rechazo que los personajes clave de la novela protagonizan de los signos divinos sólo cabe interpretarlo como lo que es: la exclusión del eje circular o humano del espacio antropológico de toda inflexión e influencia proveniente del eje angular o religioso. Pero esta exclusión está muy bien disimulada y servida, tanto por el narrador como por el autor, desde el momento en que la novela juega una vez más, y ahora de forma decisiva, con la ambigüedad de la percepción y de la interpretación. Los caballeros españoles... ¿rechazan las joyas o rechazan los fetiches? ¿Riqueza o religión?

En el primer caso, prospera una lectura ejemplar, aristocrática, que postula el triunfo de la generosidad, con el máximo decoro para ambas partes.

En el segundo caso, la interpretación literaria queda infectada por la sospecha de la exclusión del fetiche, servido en glamoroso formato de lujo. ¿Enjoya Cervantes a Dios para inducir a pensar que se rechazan las joyas y no al propio Dios? ¿Por qué el autor no permite que el narrador disponga de otro tipo de joyas, e impone que se trate necesariamente de objetos religiosos? ¿Por qué Cornelia no les entrega joyas de otra naturaleza? ¿Sólo de cristos se adorna la moza? ¿Es que las únicas joyas que han de protagonizar esta secuencia han de ser religiosas? Si es así, y no de otro modo, por algo es.

El lector confesional asumirá, sin cuestionar nada en absoluto, que los aristócratas españoles no rechazan los objetos religiosos por religiosos, sino por excesivamente valiosos, confirmando de este modo el decoro y la nobleza de su estirpe. El lector racional, por su parte, podrá aceptar que el rechazo se produce por esta «razón fenomenológica», aducida por el texto y objetivada en la realidad de la fábula, pero tendrá «razones esenciales» y evidentes —y no sólo fenoménicas y aparentes— para afirmar que uno y otro aristócrata rechazan tanto la Cruz como el cordero dorado de Dios. So pretexto de ser excesivamente valiosos, los fetiches se deniegan.

De un modo u otro, diríamos, con Galileo, que la Tierra se mueve... Cervantes vuelve a poner una vela a Dios y otra al Diablo. El creyente está satisfecho y el ateo también. Pero la sola sospecha deroga toda inocencia. El narrador es un mandado del autor. Cervantes es el único responsable, y la sospecha del lector ateísta es completamente racional. Los hechos que van a llevar a cabo Antonio y Juan, y de los que va a depender el éxito final de cuanto sucede, rechazan toda intervención religiosa, toda explicación teológica y todo hipotético determinismo metafísico. Y no ya porque rechacen los teoplasmas, agni dei o cualesquiera otros crucifijos o signos católicos con los que Cervantes gusta tanto jugar en sus Novelas ejemplares, sino simplemente porque en la fábula de la novela toda causalidad o inferencia metafísica está funcionalmente excluida. Dicho de otro modo: triunfa la causalidad estrictamente antropológica. Aquí, todo Dios es acausal, porque ninguna divinidad es causa de nada. Triunfa únicamente la causalidad humana, es decir, triunfa la secularización de la libertad. La razón antropológica eclipsa y deroga a la razón teológica.

Incluso más adelante, el autor, Cervantes, no permite al narrador, omnisciente, sí, pero cuyo poder se limita a manipular lo que le da el artífice autorial de los materiales literarios objetivados en el texto[20], no le permite —digo— disponer de los teoplasmas y fetiches que Cornelia posee, y que la moza les había ofrecido, bien ingenuamente como signo de protección religiosa, bien generosamente como expresión de decoro aristocrático. Signos materiales que, fuera como fuere, ambos caballeros rechazaron sin ambages.

[…] y en aquel punto se les vino a la memoria que se les había olvidado de decir al duque las joyas del Agnus y la cruz de diamantes que Cornelia les había ofrecido, pues con estas señas creería que Cornelia había estado en su poder y que si faltaba, no había estado en su mano (513)[21].

Antonio y Juan no sólo no tienen los corderos dorados y las cruces diamantinas, por no haberlas querido tener, sino que además se olvidan de argüir ante el duque y don Lorenzo, como prueba de que Cornelia ha estado protegida en su casa, el hecho mismo de su existencia y de habérseles sido ofrecidas. Y este recordatorio, anunciado en el enunciado y silenciado en la enunciación, sí lo inocula con cínica nitidez el narrador de la novela: lo comunica como una acción abortada, que los caballeros españoles podrían haber llevado a cabo y que, por olvido y descuido —bonita atención prestan a los signos divinos...— no ejecutan. Está claro que el autor, Cervantes, no permite al narrador hacer uso de nada que implique en el espacio antropológico la presencia operativa o funcional de un eje angular o religioso. El espacio antropológico de las Novelas ejemplares es, constantemente, unidimensional, y en él lo esencialmente humano excluye y repele cualquier inflexión e influencia determinista de los otros dos ejes o ámbitos, sea el de la naturaleza (eje radial) —sobre cuya causalidad interviene y actúa la causalidad humana—, sea el de la religión (eje angular) —cuya presencia se menciona retóricamente, de forma cumplida, sin exponerse ni justificarse jamás como influencia efectiva (ni siquiera como referencia digna de tenerse en cuenta)—[22].

¿Qué es la libertad?

La idea de libertad que sostiene la Crítica de la razón literaria se sintetiza en esta máxima: libertad es lo que los demás nos dejan hacer. Es el resultado de la lucha por el poder para dominar al prójimo.

Sólo podemos interpretar los hechos a partir de su realidad material, es decir, de su núcleo real, cuyo cuerpo es susceptible de desarrollo en diferentes cursos. En este sentido, el núcleo de la libertad, su esencia material y real, no metafísica, no ideal, es la lucha por el poder[23]. Más concretamente, es la lucha por el poder para controlar y dominar a los demás. Y para ejercer, dentro del más amplio radio posible, el control, es decir, para ejercer, sin obstáculos, sin ablaciones, la máxima libertad. Esto es, en suma, desde la realidad material de la vida, lo que induce a los seres humanos a querer ser libres: la lucha por el poder para controlar a los demás, y de este modo disponer del menor número posible de obstáculos para vivir en libertad.

Esto es así, en primer lugar, porque toda libertad es reiterativamente genitiva, ya que el sujeto, sea una persona o un Estado, desea incrementar de forma constante sus potencias, facultades y voliciones para consolidarse y perseverar en su existencia.

En segundo lugar, porque todo ejercicio de libertad tiende a ser reflexivamente dativo, desde el momento en que es el sujeto —insisto, como persona (yo) o como institución gregaria (Estado, Iglesia, organización mafiosa o terrorista, etc.)— quien, de forma permanente, actúa para convertirse en destinatario final de los beneficios resultantes de los actos por él generados y ejecutados.

Y en tercer lugar, porque todo sujeto que pretende ser y actuar libremente desea suprimir, por completo, todos los obstáculos que materialmente le impidan desarrollar su libertad personal (genitiva) y obtener de ella los mejores resultados finales (libertad dativa); es decir, pretende suprimir las ablaciones o limitaciones que le impongan circunstancial o contextualmente cualesquiera otros sujetos operatorios (libertad ablativa).

Todo sujeto operatorio se orienta hacia la supresión de la libertad ablativa que, procedente de otros sujetos o agentes operatorios que se encuentran en competencia con él, tratan de limitar y cercenar sus posibilidades de expansión y beneficio, de poder y de control (esto es, sus libertades genitiva y dativa). El objetivo del déspota, del dictador político, del depredador salvaje, será, pues, suprimir toda posibilidad de libertad ablativa, negar toda dependencia o determinación exterior, asegurarse la inmunidad de su depredación, tanto en el seno de la vida salvaje como desde el interior de las estructuras políticas de un Estado. Sea como sea, la libertad ablativa nula es un imposible , desde el momento en que aceptar algo así supondría la supresión de toda causalidad, sin la cual es inconcebible no sólo la idea de libertad en sí, sino también cualquier caso en que esta pueda manifestarse, es decir, cualquier posibilidad de ejercicio o declinación en hechos concretos. De ningún modo cabe hablar de libertad desde una perspectiva acausal. La causalidad se manifiesta sobre todo —pero en absoluto de forma exclusiva— en el caso de la libertad ablativa. En grado de libertad alcanzado se objetiva precisamente en la libertad ablativa.

No cabe, pues, hablar de libertad al margen de la realidad material que nuclearmente la hace operativa como tal: la lucha por el poder para controlar a los demás, y ampliar de este modo, cual radio infinito de una circunferencia nunca desvanecida, el radio de acción del sujeto operatorio. Sólo la codeterminación de fuerzas, el conflicto de poderes, y la libertad ablativa existente entre los diferentes sujetos operatorios enfrentados, evita los excesos de una depredación que, con todo, históricamente siempre resulta inevitable, más tarde o más temprano. Todo es cuestión de tiempo.

Desde la Crítica de la razón literaria, la libertad humana se interpreta por relación al eje circular (humano, personal, operatorio) del espacio antropológico, y al margen de las inflexiones que puedan remitirnos a los ejes radial (cósmico, la naturaleza) y angular (religioso, la teología). De la naturaleza se rechaza tanto el acausalismo idealista como el determinismo fatalista, y de la teología se niega, por fideísta e irracional, cualquier forma de intervención metafísica procedente de un transmundo habitado por dioses, mitos o númenes. El valor moral de la libertad no puede extraerse de conceptos de tipo natural o religioso, sino de hechos materiales, dados en la Historia, la sociedad y el Estado, y que, como parámetros funcionales, habrá que identificar en cada caso minuciosamente. Hay que liberarse de los hábitos de explicación metafísica, que confunden constantemente el razonamiento moral (confesional) con el razonamiento material (causal). Las explicaciones metafísicas y teológicas dan lugar a la falacia moralista.

La libertad no se opone al determinismo. Es una de las tesis de Bueno (1996). Ésa es una falsa dialéctica. Libertad se opone a impotencia, no a determinismo. Por otro lado, la libertad no es incompatible con la causalidad. Ésa es una falsa antinomia. Libertad y causalidad son conceptos conjugados o entretejidos, de tal modo que uno espolea al otro, y ambos evolucionan de forma sucesiva y alternativa, coordinada. Por eso libertad se opone a impotencia, porque la impotencia es precisamente la incapacidad de causar, y no se opone a determinismo, ya que al margen del determinismo no cabe hablar de causalidad.

Las acciones causales brotan de las personas (eje circular), es decir, de la libertad genitiva de cada individuo, y tienen lugar siempre en un contexto circular, en el que aparecen enfrentadas a otras personas o sociedades de personas (libertad ablativa), en una lucha por el poder (libertad dativa) para controlarse mutuamente. Todo esto significa que el mundo, en sus componentes radiales (cósmicos o naturales) y angulares (religiosos o teológicos) no está previsto al margen de la libertad que ejercen los seres humanos, es decir, con independencia de las posibilidades materiales del eje circular o humano. Dicho de otro modo: los hechos naturales y los hechos religiosos, en la medida en que el ser humano progresa en el ejercicio de su libertad (genitiva, dativa y ablativa), es decir, de sus conocimientos, potencias y voliciones, están cada vez más sofísticamente controlados: controlados por los propios seres humanos. De hecho, los fenómenos religiosos son siempre obra de seres humanos, quienes —diríamos— los controlan «entre bastidores», de modo que es imposible concebirlos como Opus Dei; mientras que los fenómenos naturales, siendo obra de la naturaleza (Opus Naturae), ofrecen una causalidad cuya materialización es, con frecuencia, perfectamente escrutable por las ciencias categoriales (Opus Hominis).

La idea de causalidad, lejos de comprometer la posibilidad de la libertad, la hace factible. En un mundo indeterminista, acausal, no tiene sentido hablar de acciones ni de operaciones prolépticas, y aún menos de libertad genitiva, en la que las potencias, voliciones y facultades del yo han de reaccionar frente a numerosos estímulos y causas. Si la libertad posee materialmente un antónimo que la dialéctica pueda identificar formalmente, este será, o bien la impotencia, que nos remite a una entropía nula o de grado cero, o bien el determinismo histórico —no el cósmico ni el teológico—, que se presenta ante la libertad como una rémora o lastre derivado de situaciones pretéritas, cuya fuerza o poder aún perdura, como libertad ablativa, ante las fuerzas y pretensiones de nuevos seres humanos o sujetos operatorios, es decir, respectivamente, ante sus libertades genitiva y dativa. Las prolepsis de nuestros antepasados, cristalizadas en nuestro presente como sistemas de normas objetivadas, determinan, o incluso cercenan, cualquier forma de progreso que muestre disidencias respecto a ellas. En este punto, cabe advertir que no hay nada más conservador que la educación, cuyo discurso trata de perpetuar valores y referentes preexistentes. De hecho, nada hay más conservador en cualquier sociedad civilizada que su cuerpo de profesores.

La libertad nunca es una libertad acausal de elección. Nunca elegimos ni actuamos al margen de condicionamientos o coacciones, limitaciones y agentes diversos. Hablar de libertad sin condiciones causales es pura ficción. La causalidad es lo que vincula los actos libres con sus resultados, así como con la persona que los ejecuta. No hay libertad sin causalidad. La persona libre es la causa principal de los actos que la constituyen como tal persona. La libertad genitiva insiste sobre todo en la libertad como acto, mientras que la libertad dativa y ablativa insisten respectivamente en la libertad como proceso y como resultado. En suma, la libertad —como la literatura— sólo se abre camino a través de la lucha.

Coda

Al margen de los ordenamientos jurídicos de los Estados, en los que la tolerancia es un imperativo legal, la idea de tolerancia es, desde los presupuestos del Materialismo Filosófico, una figura retórica, una añagaza ideológica, un discurso derivado de una falsa conciencia. El ser humano tolera lo que no puede evitar. Y sólo el cinismo induce a revestir de virtud esta insuficiencia o impotencia de la voluntad, con el nombre de martirio o caridad, desde una perspectiva cristiana, o bajo el nombre de respeto o paciencia, desde las formas de conducta de una vida secularizada. Lo que llamamos ordinariamente tolerancia no es otra cosa que la libertad ablativa que se nos sustrae en el ejercicio de nuestra libertad genitiva, y cuyas consecuencias comprobamos en los resultados teleológicos de nuestra libertad dativa. La tolerancia es la forma más común de supervivencia. Si no fuéramos tolerantes, la libertad ablativa, impuesta por los demás en el contexto en que ejercemos nuestra propia libertad genitiva, nos destruiría. Y nos destruiría legalmente, con todo un ordenamiento jurídico en sus manos. La tolerancia, o existe legalmente, salvaguardada por el ordenamiento jurídico de un Estado, y sus fuerzas armadas o policiales, o es una pura ficción. Es decir, o bien la tolerancia existe en el caso de la libertad ablativa, o bien no existe materialmente en ninguna parte.

Conclusión

La libertad por la que luchan los personajes de las Novelas ejemplares no tiene nada que ver con la idea posmoderna de tolerancia. Presente en la literatura cervantina, la tolerancia está construida literariamente por un narrador que, en el caso de las Ejemplares, se detiene —teóricamente al menos—, sin adaptarse a ella, ante la dogmática religiosa.

La idea de tolerancia que permite ver el narrador de las Novelas ejemplares es la de una tolerancia primaria, afín al catolicismo. Sin embargo, los contenidos de la historia literaria que cuenta, al margen de su expresión formal, son los de una fábula superior e irreductible a este tipo de tolerancia, al incubar en su desenlace una individualidad objetiva que no es imagen ni de la Iglesia ni del Estado aurisecular, sino de un nuevo concepto de ser humano —el cual exige a su vez un nuevo concepto de Estado—: el que cree que los hechos evolucionan en una dirección u otra según la intervención de una causalidad humana, y no divina, es decir, el que construye un concepto de libertad basado exclusivamente en el eje circular y humano del espacio antropológico. En todas las facetas de la vida y de la realidad, las Novelas ejemplares cervantinas concluyen en la ortodoxia, sí, pero con el triunfo de la antropología sobre la teología, es decir, con el triunfo del ser humano sobre Dios. Una razón ateísta eclipsa toda superstición deísta. Dios murió en la literatura mucho antes de que Nietzsche lo constatara en la filosofía posromántica alemana. Incluso antes de que Spinoza lo convirtiera nuevamente en una mera idea filosófica[24].

________________________

NOTAS

[1] La filología que sólo discute sobre palabras ignora la realidad. La Crítica de la razón literaria, como toda Teoría de la Literatura, no puede limitarse a las palabras de la literatura, es decir, no puede reducirse a retórica —en el peor sentido del término— ni a psicologismo, para seducir o entretener a la gente, sino que tiene que discutir sobre ideas, conceptos y realidades. Conceptos que se interpretarán a través de la Teoría de la Literatura como ciencia categorial de los materiales literarios, y sobre ideas, organizadas de forma racional, crítica y dialéctica por la Crítica de la Literatura, desde el momento en que tales ideas lo son precisamente porque su contenido remite siempre a contenidos reales y objetivos, es decir, materiales, pertenecientes al espacio ontológico (Mi = M1, M2, M3), y que la propia literatura objetiva en un espacio poético o estético.

[2] Mas no por su concepto de libertad. Porque la libertad como hecho no puede confundirse ni identificarse impunemente con la libertad como teoría. El concepto de «libre albedrío», en que se basan los personajes calderonianos, incurre precisamente en esa confusión. La experiencia o conciencia de libertad, tal como se plantea desde la formulación teórica del libre arbitrio, no puede considerarse como un hecho consumado, ni siquiera como un dato, y mucho menos como un axioma. El hecho del libre albedrío sólo puede darse teóricamente, es decir, sólo puede exponerse en los términos de una teoría, la cual sitúa al sujeto en un proceso de selección en el que, en un momento dado, ha de elegir entre trayectorias alternativas posibles, cuando tales posibilidades de elección son puramente teóricas, esto es, hipotéticas. De este modo, las posibilidades de la teoría se contraponen a las posibilidades de los hechos, hasta tal punto que cabe incluso pensar que tales hechos pueden ser una simple ilusión o espejismo dado en función de tales o cuales finalidades morales, volitivas o sensoriales. El libre albedrío es una formulación teórica, exenta de hechos, y dada en función de determinadas prolepsis morales o psicológicas. La idea de libertad contenida en la teoría del libre arbitrio es una idea de libertad subordinada a la «libertad de elección», de modo que cualesquiera resultados están ya preestablecidos en todas las alternativas elegibles. En consecuencia, siempre resultará elegida, y ejecutada, aquella alternativa que el sujeto dotado de libre arbitrio decide «elegir». Tal como se plantea, el libre arbitrio es una «encerrona» o un «espejismo». Una encerrona o un espejismo de los que están excluidas todo tipo de causas y determinantes externos. Y una elección acausal en ningún contexto puede dar lugar a una elección libre. Es decir: una elección libre —por paradójico que resulte— nunca está exenta de causalidades. No hay elección sin causas, porque no hay libertad sin causas. Aunque estas causas sean ablativas, cercenadoras, que siempre lo son en algún modo. En todo ejercicio de libertad, en toda elección, están siempre presentes múltiples causas que nos determinan, o mejor, que nos codeterminan, hacia unas opciones más que hacia otras. No sólo al sujeto que elige (libertad genitiva) hay que asignarle un papel causal, sino también a los desenlaces previstos y prolépticos (libertad dativa), y a las alternativas elegibles con sus consecuencias previsibles e imprevisibles (libertad ablativa), hay que asignarles un papel causal. El acausalismo no existe sino como ficción teórica o espejismo —como idealismo trascendental que sigue el modelo kantiano y alucinatorio de la teoría de la libertad—, la misma ficción teórica que hace posible hablar de libre arbitrio. La libertad atribuida a una ilusión semejante es completamente falsa. Es, simplemente, la retórica de una teología dogmática (religión: eje angular) o de un determinismo cósmico (naturaleza: eje radial). En esta ficción sofística se basa toda idea religiosa de libertad, excepto la luterana, que directamente suprime de forma absoluta toda posibilidad de libertad humana, derogada por la predestinación providencial. El teatro español aurisecular, especialmente tirsiano y calderoniano, objetiva esa encerrona o espejismo del libre arbitrio. La realidad de la libertad está en la persona (lo humano y lo social: eje circular), como sujeto operatorio que interactúa con otros agentes, pero no en una suerte de «acto puntual arbitrario» que se impone y atribuye al sujeto en una encerrona de corte escolástico. Hablar de libertad religiosa equivale a imponer una combinación irracional entre libertad y religión, de modo tal que, con la intención de preservar a la una y a la otra, se desnaturalizan las dos.

[3] «Aquí me veo sin ti encerrada —declara Cornelia a su bebé— y en poder que, a no saber que es de gentiles hombres españoles, el temor de perder mi honestidad me hubiera quitado la vida» (490); y más adelante, ella misma: «me prometo todo aquello que de la cortesía española puedo prometerme» (495); asimismo, «la fe que tenéis en la bondad de los españoles» (490) también la subraya don Juan ante Cornelia; y Lorenzo ante don Juan, «confiado en que lo haréis por ser español caballero» (499), pues «llevando un español a mi lado […] haré cuenta que llevo en mi guarda los ejércitos de Jerjes […], a lo que la fama de vuestra nación pregona» (500). La única imagen negativa de los españoles, y sólo retóricamente negativa, sin la aducción de hechos que la justifiquen, viene de la imprudente ama a la que Antonio y Juan encomiendan el cuidado de Cornelia hasta su regreso de Ferrara: «españoles, que los tales, como yo soy buen testigo, no desechan ripio. Y agora, señora, como estás mala, te han guardado respeto, pero si sanas y convaleces en su poder, Dios lo podrá remediar. Porque en verdad que si a mí no me hubieran guardado mis repulsas, desdenes y enterezas, ya hubieran dado conmigo y con mi honra al traste; porque no es todo oro lo que en ellos reluce, uno dicen y otro piensan» (504).

[4] Es el sentido que trataría de expresar el tópico de que «la libertad de cada uno termina donde empieza la libertad del otro». Frase que así expresada resulta de una ambigüedad esterilizante, porque lo que de veras resulta importante y decisivo es saber precisamente en qué punto termina «mi libertad» y hasta qué punto se extiende «la tuya». Esa frontera entre libertades sólo se objetiva en la dialéctica, el enfrentamiento y la lucha.

[5] Son tópicos, en el contexto de la literatura shakesperiana, los trabajos de Langbaum (1957) a este respecto, quien en su interpretación de la literatura se basa en un concepto de libertad construido desde la perspectiva del eje circular, o estrictamente humano, del espacio antropológico, frente a la dialéctica impuesta por las interpretaciones numinosas de las religiones y filosofías confesionales: «El personaje del drama tradicional, lejos de dejarse atrapar enteramente en su perspectiva particular, tiene siempre presente la perspectiva general de donde extrae el juicio de sus acciones. Esta es la diferencia crucial que nos separa de tanta literatura pre-ilustrada, y que nos empuja, a juicio de los críticos, a malinterpretar «románticamente» cuando leemos. Nos resulta difícil comprender la resignación que reina entre los condenados por Dante al infierno, o que la simpatía de Dante hacia Francesca no implique una crítica al juicio divino contra ella, o que nuestra simpatía por el héroe trágico no deba implicar una crítica a los dioses y a sus criterios. Aparentemente, el orden moral se aceptaba como algo inamovible, del mismo modo en que hoy aceptamos el orden natural; y la combinación de sufrimiento y aquiescencia era probablemente el secreto de la antigua emoción trágica una emoción de la que hablamos mucho pero que, sospecho, se nos escapa. Y es que hemos sido educados en una exigencia concreta, la de que toda perspectiva particular debe conducirse a su conclusión lógica, hacia valores que se justifican solos. Sin embargo, el personaje tradicional se representa a sí mismo sólo de manera parcial, pues también colabora en la exposición del significado moral de la obra. Interpreta su historia personal con el fin de reforzar el orden moral» (Langbaum, 1957/1996: 275).

[6] Goethe (Faust, I, vs. 1338-1344). «Yo soy el espíritu que siempre niega». Cf. Goethe (1808-1832/1996: 47).

[7] Es, por ejemplo, lo que hacen autoras como Collins (1996, 2002) y Lee (2005) en su interpretación de las Novelas ejemplares de Cervantes, cuyos trabajos cervantinos son un ejemplo perfecto, en nuestro mundo contemporáneo, de crítica literaria confesional.

[8] «[…] no es tiempo este de alabar hermosuras, sino de remediar desdichas» (488), dirá Antonio; «quedaron entrambos admirados del suceso de cada uno y con priesa se volvieron a la posada, por ver lo que había menester la encerrada» (489), transcribe el narrador.

[9] Esta objetividad metaliteraria está contenida en la propia novela, y es Antonio de Isunza quien la expresa casi al final: «¿Qué ha de ser —respondió don Antonio—, sino que yo quiero hacer un personaje en esta trágica comedia, y ha de ser el que pide las albricias del hallazgo de la señora Cornelia y de su hijo, que quedan en mi casa?» (510).

[10] La boda es una de las supervivencias más importantes del ritual del komos griego, «comedia» cuya historia acaba en la celebración de un himeneo, con motivo del cual tiene lugar un banquete: «Although Old comedy transformed ritual into art, it still retained traces of its ritual origin: the prominence given to the phallus in the earlier plays; the final festive union of the sexes in a party of marriage; and the expressed or implied references to the reproductive organs» (Weerakkody, 2006: 179).

[11] La violencia no está excluida en ningún momento por ninguno de los personajes. El duque, en última instancia, tiene dos alternativas: o se casa con Cornelia, o se bate con Lorenzo, a quien, en tal supuesto, apoyarían los dos caballeros españoles. El diálogo nunca resuelve los problemas de todos: define las posiciones de cada uno. Nada más. Así, por ejemplo, cuando finalmente el duque protagoniza la burla con la campesina que dice contraerá matrimonio si no aparece Cornelia, el diplomático Juan de Gamboa es el primero en afirmar la premura de un desenlace violento y homicida: «¡Por Santiago de Galicia, señor Lorenzo, y por la fe de cristiano y de caballero que tengo, que así deje yo salir con su intención al duque como volverme moro! ¡Aquí, aquí, y en mis manos ha de dejar la vida o ha de cumplir la palabra que a la señora Cornelia, vuestra hermana, tiene dada, o a lo menos nos ha de dar tiempo de buscarla, y hasta que de cierto se sepa que es muerta él no ha de casarse!» (519).

[12] «No os quiero decir, señores, porque sería proceder en infinito, los términos, las trazas y los modos por donde el duque y yo venimos a conseguir, al cabo de dos años, los deseos que en aquellas bodas nacieron, porque ni guardas, ni recatos, ni honrosas amonestaciones, ni otra humana diligencia fue bastante para estorbar el juntarnos: que en fin hubo de ser debajo de la palabra que él me dio de ser mi esposo, porque sin ella fuera imposible rendir la roca de la valerosa y honrada presunción mía» (493-494). Como siempre, llegado el momento de pasión, la preciada honra es lo primero que se fía a las palabras. Nótese, de paso, cómo la propia Cornelia asume y confiesa presumir de su honra.

[13] «¡Válame Dios! —dijo Cornelia [a don Juan]—. Grande es, señor, vuestra cortesía y grande vuestra confianza. ¿Cómo? ¿Y tan presto os habéis arrojado a emprender una hazaña llena de inconvenientes? ¿Y qué sabéis vos, señor, si os lleva mi hermano a Ferrara o a otra parte? Pero dondequiera que os llevare, bien podéis hacer cuenta que va con vos la fidelidad misma, aunque yo, como desdichada, en los átomos del sol tropiezo, de cualquier sombra temo; y ¿no queréis que tema, si está puesta en la respuesta del duque mi vida o mi muerte, y qué sé yo si responderá tan atentadamente que la cólera de mi hermano se contenga en los límites de su discreción? Y cuando salga, ¿paréceos que tiene flaco enemigo? Y ¿no os parece que los días que tardáredes he de quedar colgada, temerosa y suspensa, esperando las dulces o amargas nuevas del suceso? ¿Quiero yo tan poco al duque o a mi hermano que de cualquiera de los dos no tema las desgracias y las sienta en el alma?» (501). Y lo mismo sucederá al final de la novela, cuando, en casa del cura, el duque de Ferrara sale a ordenar a su criado Fabio que acuda en busca de Lorenzo y los caballeros españoles: «¡Ay, señor mío! ¿Si se ha espantado el duque de verme? ¿Si me tiene aborrecida? ¿Si le he parecido fea? ¿Si se le han olvidado las obligaciones que me tiene? ¿No me hablará siquiera una palabra? ¿Tanto le cansaba ya su hijo que así le arrojó de sus brazos?» (516).

[14] «¿Cómo, y pensáis vos por ventura que vuestro hermano va a Ferrara? No lo penséis, sino pensad y creed que ha querido llevar a mis amos de aquí y ausentarlos desta casa para volver a ella y quitaros la vida, que lo podrá hacer como quien bebe un jarro de agua. ¡Mirá debajo de qué guarda y amparo quedamos, sino en la de tres pajes! Que harto tienen ellos que hacer en rascarse la sarna de que están llenos que en meterse en dibujos; a lo menos, de mí sé decir que no tendré ánimo para esperar el suceso y ruina que a esta casa amenaza» (503).

[15] «En efeto, tantas y tales razones le dijo, que la pobre Cornelia se dispuso a seguir su parecer; y así, en menos de cuatro horas, disponiéndolo el ama y consintiéndolo ella, se vieron dentro de una carroza las dos y la ama del niño, y sin ser sentidas de los pajes, se pusieron en camino para la aldea del cura. Y todo esto se hizo a persuasión del ama y con sus dineros» (505).

[16] «Hame dicho mi parienta, que es la que todo esto me ha dicho, que el duque engañó a mi hermana, debajo de palabra de recebirla por mujer. Esto yo no lo creo, por ser desigual el matrimonio en cuanto a los bienes de fortuna» (499).

[17] «Finalmente, yo tengo determinado de ir a Ferrara y pedir al mismo duque la satisfación de mi ofensa, y si la negare, desafiarle sobre el caso» (499).

[18] La simpleza eufémica del duque frisa el cinismo cuando, al referirse a Cornelia en el momento del parto, dice que «estaba ya en el mes de dar a luz la prenda que ordenó el cielo que en ella depositase» (508). Buena apelación, por parte del duque, al determinismo metafísico y religioso como causa de la copulación con Cornelia. No fue un espíritu santo quien engendró en la señora Bentibolli un hijo, sino el duque de Ferrara, don Alfonso de Este; y no cabe hablar, salvo retórica y confesionalmente, de una orden divina, sino de algo mucho más común y biológico, y por ello mismo mucho más real, que de puro evidente resulta pleonástico mencionar, pues sólo cabe llamarlo impulso libidinoso, de placer o de lujuria: coito. También podemos llamarlo amor, pues el sexo sólo engaña cuando va mezclado con el amor o con el dinero.

[19] Nótese que los dos amigos españoles aseguran, en las formas del condicional, sin duda para salir del paso, «que ellos llevarían reliquias consigo». Nunca se informa al lector de que algo así tenga lugar. Además, la atención que prestan a los fetiches y teoplasmas que les muestra Cornelia se limita a sus aspectos y calidades materiales: «y apreciáronlas aún más de lo que habían apreciado el cintillo» de diamantes que engalana el sombrero del duque. No cabe afirmar aquí, desde las creencias de la crítica confesional, que Antonio y Juan rechazan las reliquias por su valor material, pues Cornelia no se las da, sino que se las presta para que los protejan en el camino de los peligros que encierra su «aventura». Tal es la manera de pensar de Cornelia, ajena a las experiencias y las posibilidades de la libertad, carente de poder causal, y sujeta siempre a las impresiones psicológicas de unos y otros, entre las que la superstición hace su agosto.

[20] Desde la Crítica de la razón literaria no cabe hablar retóricamente de «autores implícitos», «autores explícitos», «autores implicados», «instancias narradoras» anónimas, y otras entidades análogas o correlativas (del tipo «lectores explícitos», «implícitos», «implicados», «ideales», y demás familia). Tales expresiones no son figuras gnoseológicas, sino figuras retóricas. No ofrecen interpretaciones de los materiales literarios, sino que son en sí mismas figuras retóricas que habrá que interpretar por relación a determinadas teorías literarias, de corte idealista y formalista, que las han inventado para desarrollarse neologísticamente como ficciones interpretativas de las formas lingüísticas los textos literarios. Realmente, desde la pragmática de la emisión literaria, sólo cabe hablar de autor (al que no tiene sentido llamar real, porque sería redundante) y narrador (que es el personaje que cuenta la historia y manipula el discurso). No hay obra literaria sin autor, por más que haya múltiples críticos que quieran negar su existencia. Labor absurda que consiste en negar una evidencia, aunque, como en el caso del Lazarillo, se trate de una evidencia anónima. No insistiré de nuevo en el caso de aquella angloamericana que creía leer a Foucault cuando leía a Lázaro de Tormes. Al parecer, había leído recientemente el trabajo de Foucault sobre «Qu’est-ce qu’un auteur?» (1969). En este sentido, lo que hace Foucault es, simplemente, vaciar de contenido el concepto de autor, como si algo así fuera posible, es decir, como si fuera posible disociar la autoría del Quijote de la existencia de Cervantes, o disociar impunemente al autor del Lazarillo de la autoría del Lazarillo, confundiendo irracionalmente, en este supuesto, la anonimia con la inexistencia, para aceptar finalmente que el Lazarillo, o el Quijote, o la guía de teléfonos de Boston, se han escrito por un sujeto indefinible, deconstruido, desintegrado, diseminado, inexistente, que lo mismo puede ser la «huella cósmica», el Volksgeist, un extraterrestre o el Espíritu Santo. Lo siento por el señor Foucault, y sobre todo por sus acríticos lectores, pero por muy mágicamente que se interpreten o suenen sus palabras, el hecho de que Cervantes existió materialmente y que materialmente escribió las Novelas ejemplares, y el Quijote, entre otras obras, es un hecho inderogable y una verdad que ni un bobo puede negar. La teología siempre ha tenido dos caras: una religiosa, desde la cual, efectivamente, las religiones afirman la existencia metafísica de irrealidades indemostrables; y otra secular, pero no menos metafísica, desde la cual la posmodernidad, por ejemplo, niega la existencia física de realidades materiales tan evidentes como comprobables.