Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica

del conocimiento racionalista de la literatura

Hacia la disolución de las normas en el autologismo romántico.

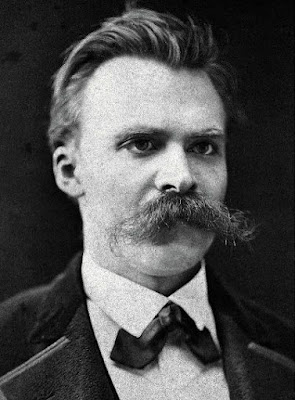

Nietzsche y sus tesis irracionales sobre la tragedia griega

Referencia III, 7.3.4.3

Nietzsche es un filósofo de una variedad considerable pero, en su peor faceta, exhibe un claro defecto argumental y una tendencia a sustituir la razón por la retórica. Para esta discusión, el punto interesante es que Nietzsche se ha puesto de moda. Creo que esto se debe, en gran parte, a sus ataques a varios aspectos de la tradición racionalista occidental. No es fácil localizar algún argumento en sus ataques, y pruebas, mucho menos.

John Searle, La Universidad desafiada (2001/2003: 21).

Nietzsche ha sido siempre un escritor muy valorado por quienes desde la impotencia, la cobardía o la sofística, han tratado una y otra de vez de renunciar al uso de la razón para explicar la verdad de los hechos, imponiendo incluso esta renuncia a todo tipo de racionalismo, a través de sistemas educativos estatales y académicos, al mayor número posible de personas. Los escritos nietzscheanos, pletóricos de metáforas psicologistas y de aberraciones autológicas, constituyen el principal arsenal de la inflamable sofística posmoderna. Algo muy semejante sucedió respecto al nazismo. Nietzsche representó para el fanatismo y la superchería hitlerianas toda una carta de navegación y de justificación genealógicas y teleológicas. De principio a fin, del superhombre al nihilismo. El delirio racista persistente en todos sus textos, el irracionalismo fantasmagórico de sus prejuicios, y la destrucción o deconstrucción sistemática de la lógica de la filosofía por la tropología de la retórica, han legalizado para muchos incautos la posibilidad de justificar cualquier disparate sólo por ser el «hecho de conciencia» de un individuo o de un gremio. Nietzsche es el más enfermizamente teológico de los escritores europeos. Es el Lutero del psicologismo decimonónico. Un místico del yo contra todo y contra todos. Un teólogo que sólo concibe la razón identificada con Dios, de modo tal que si Dios muere, la razón muere con él, privando así al género humano de cualquier posibilidad de ser un ser racional (Die fröhliche Wissenschaft, 1882: § 125). Nietzsche condena el mundo de la razón del mismo modo que un Dios veterotestamentario castiga eternamente al ser humano que accede al conocimiento. Nietzsche no quiere que el hombre use la razón. De hecho, no lo concibe como un animal racional, sino simplemente como un animal. Nietzsche pretende en sus escritos la destrucción o deconstrucción de nuestro mundo racional, de modo que en su lugar sólo habiten la locura, la sinrazón y las más violentas pasiones, sin límite alguno. Nietzsche no quiere un mundo civilizado: quiere un mundo animal y místico, donde el ser humano sea una bestia onírica e inconsciente. He ahí el mito del superhombre. Los sueños, las imaginaciones y las supercherías alcanzan el mismo estatuto de realidad que los hechos de la vigilia, las verdades científicas o los axiomas filosóficos. Con Nietzsche, el psicologismo irracionalista y el autismo de la conciencia dispuesta a negar todas las evidencias se precipitan hacia la funesta cima de un orgasmo disparatado y frustrante. Sólo con Nietzsche en la mente se puede tener la desvergüenza de afirmar la existencia de interpretaciones cuyos hechos causales y consecuentes no han existido jamás. No cabe mayor idealismo. Afirmar que no hay hechos (morales o no), sino sólo interpretaciones, equivale a afirmar con todo descaro que no se tiene ni la más mínima idea de los hechos que se dice interpretar. Así actúa la posmodernidad, digna heredera de un tropoturgo de la talla de Nietzsche.

Voy a examinar aquí críticamente cuáles son las ideas que en su obra El nacimiento de la tragedia (1871) ofrece Nietzsche acerca de los géneros literarios[1].

El autor de esta retórica pieza pretende reflexionar sobre el origen de los hechos y «estructuras profundas» que posibilitan el nacimiento de un género como la tragedia, tan importante en la cultura griega y occidental, así como en las consecuencias que adquiere en la historia de la cultura de Europa el núcleo y desarrollo de esta genología. ¿Cómo lleva a cabo Nietzsche esta reflexión? Mediante dos tipos de argumentaciones simultáneas, de orden psicológico, la una, y retórico, la otra. Éstos son sus métodos. Uno y otro procedimiento persiguen el mismo objetivo: destruir toda tentativa de interpretar racionalmente la tragedia como género literario, como forma de espectáculo y, sobre todo, como sistema de ideas. Nada hay en El nacimiento de la tragedia ni de Teoría de la Literatura ni de crítica de la filosofía. En su lugar, el lector racionalista sólo encuentra psicología mística y retórica libérrima. Vamos a verlo.

1. Retórica y sofística en El nacimiento de la tragedia

Las principales referencias retóricas contenidas en esta obra son dos figuras alegóricas —lo apolíneo y lo dionisíaco— de las que Nietzsche se sirve para inventarse una falsa dialéctica, desde la cual tratará de explicar la «profunda autenticidad» de la tragedia griega.

El auténtico objetivo de nuestro estudio […] está orientado al conocimiento del genio dionisíaco-apolíneo y de su obra de arte, o al menos a formarnos una idea de ese misterio de su unidad (Nietzsche, 1871/1997: 81).

Nietzsche considera que la tragedia ática se constituye como una síntesis de dos impulsos característicos de la cultura griega, lo apolíneo y lo dionisíaco. Estos impulsos son antitéticos, en su origen, desarrollo y metas, pues lo apolíneo se identificaría con la escultura y la plasticidad, mientras que lo dionisíaco se relacionaría con la música y las artes no figurativas. La síntesis de ambos instintos origina la tragedia ática. El argumento es de un idealismo fenomenológico admirable, desde el momento en que semejante «síntesis» sólo tiene lugar en la conciencia de Nietzsche.

Con sus dos divinidades artísticas, Apolo y Dionisio, enlaza nuestro cono-cimiento de que en el mundo griego existe una enorme antítesis, en cuanto a origen y metas, entre el arte del escultor, el apolíneo, y el arte no figurativo de la música, el de Dioniso: ambos instintos tan dispares marchan parejos, casi siempre en abierta y mutua discordia, estimulándose recíprocamente a nuevos alumbramientos, cada vez más vigorosos, para perpetuar en ellos la lucha de esa antítesis que la palabra común «arte» sólo salva aparentemente; hasta que por fin, mediante un milagroso acto metafísico de la «voluntad» helénica, aparecen mutuamente emparejados, y de este apareamiento generan en último término la obra de arte, tan dionisíaca como apolínea, de la tragedia ática (Nietzsche, 1871/1997: 60).

Todo este párrafo es una farsa. Y lo es, en primer lugar, porque no cabe construir ningún tipo de relación dialéctica sobre el enfrentamiento psicológico entre impulsos o instintos. No conviene confundir la dialéctica con la psicomaquia. Nietzsche actúa de forma completamente fraudulenta cuando advierte que en El nacimiento de la tragedia se propone reflexionar sobre la dualidad, alternancia y fusión de lo apolíneo y lo dionisíaco como principios antagónicos esenciales a la tragedia, porque ni Apolo ni Dionisio son «principios antagónicos», y porque ni mucho menos son «esencias» de la tragedia. Lo apolíneo y lo dionisíaco son figuras alegóricas de la retórica y la psicología nietzscheanas. Fíjese el lector en las palabras del propio Nietzsche, según las cuales el origen de la tragedia ática es «un milagroso acto metafísico de la ‘voluntad’ helénica», fruto de un «apareamiento» entre Dionisio y Apolo. ¿Es que una mente racional puede considerar tales declaraciones como propias de una obra de filosofía o de Teoría de la Literatura? Palabras como éstas son características de un místico, un visionario o un profeta, digno redactor del libro del Génesis o de los Hechos de los apóstoles.

Paralelamente, Nietzsche sitúa el diálogo socrático o platónico en el origen de la morfología de la novela[2]. Para él el lenguaje racional sería, pues, lo que aquí consideraríamos una parte determinante o intensional de la narrativa como género literario. Así, según su retórica, la parte apolínea de la tragedia está constituida esencialmente por el lenguaje verbal, es decir, el diálogo. Pero resulta que lo apolíneo brota de lo dionisíaco, y en ese proceso de expresión el pueblo heleno encontraría su máxima representación, claridad y exuberancia.

Todo cuanto en la parte apolínea de la tragedia, el diálogo, aflora a la superficie tiene una apariencia sencilla, transparente, hermosa. En este sentido, el diálogo es la representación del heleno, cuya naturaleza se manifiesta en la danza, porque en la danza la fuerza máxima es sólo potencial, pero se delata en la fluidez y exuberancia del movimiento. Así, el lenguaje de los héroes de Sófocles nos sorprende por su exactitud y claridad apolíneas, de forma que de inmediato nos imaginamos que miramos en el fondo más interno de su ser, con algo de asombro porque el camino hasta ese fondo sea tan corto (Nietzsche, 1871/1997: 110-111).

De nuevo el lector se halla ante una declaración de misticismo y de retórica: «el diálogo» que «aflora a la superficie» es sencillo, transparente y hermoso en su apariencia, «se manifiesta en la danza», y permite ver el «fondo» de los héroes sofocleos. ¿Es «apolíneo» Creonte ajusticiando a Antígona? ¿Es «apolíneo» Edipo asesinando a su padre, primero, y arrancándose los ojos, después? Por otro lado, el más rotundo ejemplo de drama dionisíaco se encuentra en las Bacantes, de Eurípides, el trágico al que Nietzsche acusa de ser el más socrático y apolíneo de los áticos griegos. El propio Carlos García Gual (2000: 90) ha tenido que reconocer explícitamente que «las ideas de Nietzsche sobre la destrucción del gran héroe trágico se aplican mucho mejor a las tragedias de Sófocles que a las de Esquilo».

Nietzsche considera que el socratismo estético supone la muerte de la naturaleza dionisíaca de la tragedia, es decir, la muerte de la esencia de la tragedia griega. Eurípides es el poeta socrático por excelencia, según Nietzsche. La estética de Sócrates se resumiría en las siguientes máximas:

«Todo debe ser inteligible para ser bello»; «Sólo el que sabe es virtuoso»; «Todo debe ser consciente para ser bello»; «Todo debe ser consciente para ser bueno». Bajo este canon Eurípides organiza y rectifica los elementos y formas de la tragedia: lenguaje, caracteres, estructura, fábula, música, coro... Eurípides es ante todo «el eco de sus conocimientos conscientes» (Nietzsche, 1871/1997: 139).

Veamos los argumentos con los que Nietzsche sostiene tan erradas afirmaciones. Sócrates considera —siempre según Nietzsche— que el arte trágico nunca «dice» ni «revela» la «verdad». Paralelamente, considera que se dirige a un público que no posee un gran entendimiento —es decir, no se dirige al filósofo—. El único género de arte poético del que gustó —quizá, piensa Nietzsche, el único que comprendió— Sócrates fue la fábula esópica. En conclusión, el optimismo humanístico que se desprende del pensamiento socrático —«la virtud es conocimiento, sólo se peca por ignorancia, el virtuoso es feliz...»— extermina el espíritu de lo trágico, sus hechos posibles y sus consecuencias imaginarias.

Sócrates, el héroe dialéctico del drama platónico, nos recuerda la naturaleza afín del héroe de Eurípides, que debe defender sus acciones mediante razones y contrarrazones, corriendo con bastante frecuencia el peligro de tener que sacrificar nuestra compasión trágica (Nietzsche, 1871/1997: 148).

De este modo, la influencia de Sócrates se expandió a la posteridad y creció en ella a través de dos ideales principales: 1) el pensamiento racional está en condiciones de conocer el ser, e incluso de corregirlo; y 2) el principal imperativo de la ciencia es hacer que la existencia (sea) parezca (algo) inteligible. Sócrates representa de este modo, para Nietzsche, el escrutar y el saber racionales como una fuerza curativa universal. Sócrates confirma un mundo teórico dentro del cual el conocimiento científico tiene más valor que la expresión estética de una regla del mundo. Se organiza así un cosmos guiado por el saber, una vida corregida e intervenida por la razón.

Sin embargo, en contra de la retórica nietzscheana, que convierte a Sócrates en una suerte de chivo expiatorio enfrentado a una configuración idealizadamente dionisíaca de la tragedia ática, lo que clausura las razones que fundamentaban la composición de tragedias no es el racionalismo socrático, sino la retórica sofística. Porque fue la sofística, y no la socrática, lo que hizo de la tragedia griega un arte sin futuro en una democracia sin crédito ante las derrotadas polis griegas, sobre todo como consecuencia de la Guerra del Peloponeso (431-404 a.n.E.).

La tesis nietzscheana que se basa en el ataque al socratismo como saber racional destructor de la tragedia es un auténtico fraude. Nietzsche consideró a los griegos como los maestros de la inquisición racional, como los primeros represores, en nombre de la razón, de una vitalidad supremamente idealizada. Sin embargo, no consideró a los sofistas, como Gorgias, Protágoras o Anaxágoras, como los principales responsables de la inhabilitación de la tragedia y su sistema racionalista de ideas. Es imprescindible en este punto tener en cuenta el pensamiento teológico de los trágicos griegos, y la importancia que la sofística adquiere en la obra de una figura como Eurípides.

En consecuencia, cualquier cuestión relativa al origen, libertad o destino en la tragedia griega exige tener muy presentes las relaciones dialécticas dadas entre el Estado, la religión, la moral, la ética, el Derecho y la democracia.

La tragedia tiene su núcleo material en los conflictos dialécticos de la symploké política[3]. La tragedia, por tanto, ha de concebirse siempre implicada en un contexto político complejo, es decir, ha de interpretarse en relación con un sistema de hechos políticos cuya complejidad será indispensable para explicar los hechos trágicos.

Drama y tragedia escenifican conflictos: el drama, considerándolos en su dimensión subjetiva (una experiencia psicológica, M2); la tragedia, enfrentándolos en su dimensión extrasubjetiva (una operación lógica, M3). A la Historia, por su parte, corresponde el registro de los conflictos ejecutados en su dimensión efectivamente física (hechos físicos, M1). En consecuencia, la diferencia entre drama y tragedia habrá de cifrarse en los distintos géneros de materialidad en que se resuelven el uno y la otra. El drama trata los problemas en su dimensión subjetiva (M2), mientras que la tragedia lo hace manipulando dialécticamente ideas conceptuales y lógicas de implicaciones políticas (M3). Se trataría, en suma, de una diferencia de enfoque, no de temática. Ambos géneros se centran en las dimensiones problemáticas de la existencia humana, pero la tragedia remite, fundamentalmente, a la dimensión política del ser humano, mientras que el drama se desenvuelve en realidades psicológicas. Estas últimas pueden parecer a priori mucho más universales, sin embargo, algo así no es cierto, desde el momento en que las realidades psicológicas resultan envueltas siempre en un contexto de subjetividad que las hace difícilmente universalizables. En el drama el personaje (sujeto) jamás puede resultar superado o trascendido por los hechos (fábula), porque su subjetividad es protagonista principal de la obra y de cuantos problemas se tratan en ella, sean políticos o de cualquier otra índole. En la tragedia, sin embargo, los personajes resultan trascendidos y superados por las ideas que el autor pretende expresar y representar. Las ideas del drama quedan eclipsadas por la subjetividad del personaje. Los problemas dramáticos lo son en función de su efecto sobre la psique de un determinado sujeto. Los problemas trágicos, por su parte, lo son en función de su efecto dentro de una situación política compleja, la cual, con frecuencia, afecta a uno o varios Estados. Esta «complejidad» de la situación política a la que hago alusión implica un conjunto de hechos —de hechos y acontecimientos físicos, efectivos (no metafísicos), y lógicos (no simplemente psicológicos o subjetivos)— inexcusables, inevitables, inesquivables —de ahí lo irremediable de las consecuencias trágicas—. Este conjunto de hechos complejos, de naturaleza política, implicados entre sí, de forma inevitable, necesaria y lógica, es lo que denominamos symploké política. Por esta razón, desde los presupuestos de la Crítica de la razón literaria como Teoría de la Literatura, se considera que el núcleo de la tragedia, su esencia, está dada y determinada, entre otras cuestiones decisivas, en función de los materiales de la symploké política, que cada obra literaria objetivará formalmente según las competencias de su autor. La retórica de la tragedia que elabora Nietzsche ignora por completo todas estas realidades, inherentes de forma determinante a la cultura griega ática, así como muchas otras.

Toda tragedia es una catástrofe de antecedentes impredecibles y de consecuencias irreversibles. El hecho trágico no se ve venir, no se percibe, no se puede prevenir porque racionalmente resulte invisible. La tragedia se sustrae a las posibilidades de racionalismo humano. La razón humana no puede detener la experiencia trágica, porque ni siquiera puede preverla, ni muchos menos prevenirla. Edipo evita volver a Corinto, para no dar muerte a su padre, evitar el matrimonio con su madre, y de este modo sustraerse al oráculo. Y sin embargo previendo lo visible incurre —ignorante e impotente— en el crimen, el incesto y el horror de comprobar que él mismo y no otro es el apestado al que busca entre los tebanos.

La concepción de tragedia que aquí se sostiene exige una revisión crítica de las obras literarias que hasta el momento presente han sido consideradas ordinariamente «trágicas». Lope, Calderón, Racine, Corneille, Alfieri, Büchner, Unamuno, Valle-Inclán, Lorca, Beckett, Dürrenmatt, por ejemplo, son algunos de los autores en los que el núcleo de lo trágico, concebido según su génesis en el teatro griego clásico, se transforma profundamente, incluso hasta su desvanecimiento. La ventaja de esta exigencia, por otro lado, es que supone la implantación de un criterio unificador y coherente. No puede darse una definición de lo trágico elaborada ad hoc para cada uno de los distintos autores que podamos considerar —según circunstancias y modas— «trágicos». Éste es el caso de muchas definiciones que se esgrimen para interpretar como trágicas las obras de Lope, Calderón o Alfieri, por ejemplo, en el formato de la tragedia (Maestro, 2001a, 2003). Si las definiciones se multiplican ad hoc y se relativizan indefinidamente, pierden todo su valor crítico, y por tanto toda utilidad científica.

El teatro nació en Grecia con una implantación y una orientación innegablemente políticas. Ha de precisarse en qué sentido el teatro griego era un teatro político. Léanse con atención las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y se comprobará que el teatro no es político ni por su inclinación ni por su temática, sino por el modo de plantear, en el contexto normativo de las leyes de la polis o Estado, las diferentes y conflictivas posibilidades dialécticas de organizar la vida de sus ciudadanos. Nada tiene que ver con la política la fenomenología expuesta por cada uno de los trágicos. Tampoco se debe la politización del teatro a las referencias explícitas políticas y contemporáneas, desde el momento en que los tres grandes trágicos sitúan sus obras en un mundo mítico de héroes y figuras muy anteriores a cualquier concepto de Estado y de democracia. No se debe tampoco la politización a los personajes. No son ciudadanos efectivos de la polis, sino reyes míticos, magas legendarias, figuras demoníacas, etc.

Es fundamental, llegados a este punto afrontar la definición de lo que es la política. Desde los presupuestos de la Crítica de la razón literaria, la política es la organización del poder, es decir, la administración de la libertad desde el contexto de un Estado. No es ni una idea única ni un concepto categorial cerrado o aislado, sino un conjunto complejo y sistematizable de ideas, es decir, la política es una symploké. Esa symploké implica diferentes ideas que irán variando según las épocas, pero que fundamentalmente pueden sintetizarse en una serie de constantes éticas y morales, relativas al Derecho, la libertad, la religión, la ciudadanía, la guerra, el ejército..., y sobre todo la libertad. El núcleo de la política es la libertad humana. Como se observa, se trata de ideas, es decir, de realidades universales, que, por sus implicaciones materiales, afectan decisivamente a la constitución y eutaxia de un Estado y a la libertad del ser humano por relación al Estado. Que el teatro sea político significa que articulará sus argumentos y sus tesis en torno a las ideas explicitadas, es decir, a las ideas implicadas en la symploké del Estado y en la organización de la libertad humana, ideas que determinan la integración y relación del individuo en la realidad material de una sociedad política. La política queda así configurada como aquella symploké de ideas que dispone la forma de vida del individuo en el seno de la vida social y material del Estado. El sistema de relaciones (lógico-materiales) entre el individuo y una sociedad estatal constituye lo que denominamos política. Pero interpretar así los hechos exige usar la razón de forma muy crítica, algo que Nietzsche desestimó siempre en favor de la mística y el psicologismo, experiencias mucho más libertadoras y mucho menos exigentes.

2. Psicologismo y misticismo en El nacimiento de la tragedia

Nietzsche enturbia y trastorna con esta obra la imagen armoniosa y plácida que de la Grecia clásica habían diseñado Winckelmann, Goethe y Schiller, entre otros idealistas alemanes. Nada más turbulento para combatir semejante serenidad helénica que la portentosa presencia del mundo onírico unida a la invocación mística de poderes sobrenaturales y ultraterrenos. Freud y Lacan se encargarán de potenciar para el siglo XX el primero de estos impulsos, que situaron en el inconsciente, auténtico limbo en el que se ubican las explicaciones irracionales de todos los problemas humanos. Del segundo de estos impulsos, la fuerza irracional de lo sobrenatural, el propio Nietzsche se ocupó con fanática fruición en obras como Genealogía de la moral (Zur Genealogie der Moral, 1887) o en la recopilación de escritos editados póstumamente bajo el título de La voluntad de poderío (Der Wille zur Macht, 1901)[4].

Nietzsche concede una gran importancia al mundo de los sueños y de los impulsos inconscientes (1871/1997: 60 y 66-71). Del «mundo de las imágenes del sueño» llega a decir que su «perfección no guarda relación alguna con la altura intelectual o la formación artística del individuo» (66), y en semejantes declaraciones basa sus interpretaciones de la cultura griega, «para conocer hasta qué grado y hasta qué punto se desarrollaron en ellos esos instintos artísticos de la naturaleza» (Nietzsche, 1871/1997: 67). En consecuencia, Nietzsche considera que el origen de la tragedia reside en la oscuridad de los impulsos inconscientes y oníricos, y que en su evolución hacia una estética consciente, hacia unas posibilidades de comprensión de la acción trágica, la tragedia experimenta un proceso de descomposición: la comprensión (socrática) de la acción impide la experimentación, la inmersión, la identificación del público con la pasión de los héroes. En una palabra, la razón mata, la civilización corrompe, la lógica destruye, el conocimiento extermina, y, por el contrario, el irracionalismo es fuente de vida, el mundo salvaje y animal purifica, el caos es generador y regenerador, etc. Y ya puestos podríamos suponer que el analfabetismo permitiría que nos multiplicásemos más rápidamente y mejor.

La estética consciente y racionalista, que Nietzsche identifica de forma tan fraudulenta como psicológica, con la obra trágica de Eurípides y con la filosofía de Sócrates, disuelve según él el efecto pasional genuino de la tragedia. Se evoluciona, desde los mismos griegos hasta la modernidad, de la acción en sí y sus cambios (fábula, peripecia y metabolé), a la explicación y reconocimiento de sus causas y relaciones racionales (teatro español aurisecular e isabelino inglés). Nietzsche identifica la pureza del arte y la creación con las pulsiones inconscientes, el mundo onírico y los impulsos humanos más irracionales (lo dionisíaco), frente al conocimiento científico, la conciencia racionalista y la lógica filosófica (lo apolíneo), cuyos orígenes más primitivos se encuentran, según su propia psicología, en el pensamiento socrático. Desde la Crítica de la razón literaria declaraciones de esta naturaleza sólo pueden concebirse como aberraciones.

La música representa para Nietzsche la expresión artística por excelencia de lo metafísico y lo trágico, es decir, según los presupuestos de El nacimiento de la tragedia, de «lo irracional»[5]. La tragedia tendría la génesis de su nacimiento precisamente en la experiencia irracional, espontánea e instintiva de la música, experiencia que alcanzaría en el coro trágico su manifestación más importante.

La historia del surgimiento de la tragedia griega nos dice ahora con luminosa precisión cómo la obra de arte trágica de los griegos ha nacido realmente del espíritu de la música, pensamiento con el que creemos haber hecho justicia por vez primera al sentido originario y tan sorprendente del coro (Nietzsche, 1871/1997: 168).

La desaparición del espíritu de la música equivaldría a la desaparición del espíritu de la tragedia, es decir, del elemento dionisíaco, esencial en la tragedia griega.

Cuando el genio de la música ha huido de la tragedia, en sentido estricto la tragedia ha muerto; pues, ¿de dónde podría ahora extraerse ese consuelo metafísico? De ahí que se buscase una solución terrenal de la disonancia trágica […]. No quiero decir que la concepción trágica del mundo fuera destruida completamente y en todas partes por el espíritu acuciante de lo no dionisíaco. Sólo sabemos que, huyendo del arte, tuvo que refugiarse, por así decirlo, en el submundo, degenerando en culto secreto (Nietzsche, 1871/1997: 174-175).

Esta afirmación se explica según el siguiente postulado: la música es la única de las artes que no es reflejo de apariencias, sino que es por sí misma reflejo directo de la voluntad misma, y por tanto representación directa e inmediata de lo metafísico, frente a todo lo físico, positivista y científico del mundo[6]. Seamos francos: de un pensamiento así a la cartomancia hay realmente muy poca distancia. Obsérvese que para Nietzsche la música queda reducida a pura psicología, especialmente adecuada al estímulo de la imaginación y la experiencia mística. El arte, aquello que expresa los «secretos ocultos» del género humano, ha de huir a una especie de «submundo», perseguido y aquejado por la terrible razón apolínea de los hombres, y ha de preservarse bajo la forma de un «culto» esotérico. Nótese el abuso metafórico en el que incurre Nietzsche al definir, a través de la música, lo esencial de la tragedia, cuyo origen cifra en la música como pulsión dionisíaca fundamental:

La música es la auténtica idea del mundo, el drama sólo un reflejo del brillo de esa idea, una aislada sombra de la misma (Nietzsche, 1871/1997: 206).

Esto es poesía, más que filosofía. «Reflejos», «brillos», «sombras»…, he aquí la riqueza crítica y conceptual del retórico que ha pasado a la Historia de la filosofía por discutir con su tropología la metafísica tradicional. Sus argumentos son metáforas. Y nada originales, por cierto. Él, enemigo de la metafísica y de la teología, Nietzsche, precisamente el más teológico y metafísico de los retóricos de la Edad Contemporánea, hasta la llegada de figuras como Freud, Heidegger, Lacan, Derrida o Foucault.

En este contexto, el coro trágico constituye la culminación de la mística nietzscheana. El mismo coro trágico que para Hegel[7], por su naturaleza y contenidos, era la antítesis de la experiencia épica, al ser una suerte de entidad inerte, inoperante y abúlica, es para Nietzsche precisamente la esencia de la pulsión dramática, dionisíaca, trágica.

En páginas decisivas de El nacimiento de la tragedia Nietzsche (1871/1998: 94-107) se refiere a la función del coro ático. Discute, incluso sarcásticamente, hasta tres teorías aducidas por contemporáneos o antepasados suyos, para trascender la última de ellas. Niega, en primer lugar, el papel político del coreuta, y rechaza toda interpretación que relacione al coro con la symploké estatal o democrática de la polis[8]. En segundo lugar, se burla de la propuesta de Schlegel de considerar al coro trágico como una especie de «espectador ideal»[9]. En tercer y último lugar, se refiere a la imagen ideal de Schiller, según la cual el coro trágico era «un muro vivo que la tragedia levanta en torno suyo únicamente para aislarse del mundo real y preservar su suelo ideal y su libertad poética» (Nietzsche, 1871/1998: 97)[10]. Entre idealistas anda el juego... Cada cual, con sus metáforas. Con todo, a Nietzsche le agrada el idealismo celestial y elevado con el que se expresa Schiller, y sobre él afirma su propia idea, rotundamente metafísica, mística y teológica, del coro trágico:

El griego construyó para ese coro los andamios suspendidos de un estado natural ficticio, y sobre ellos colocó seres naturales ficticios. La tragedia se ha levantado sobre ese cimiento, y evidentemente por ello mismo desde un principio ha estado eximida de retratar penosamente la realidad. En ello no hay ningún mundo arbitrariamente imaginado entre el cielo y la tierra; más bien, se trata de un mundo de igual realidad y credibilidad que las que poseía el Olimpo, junto con sus habitantes, para el heleno creyente […]. Este es el siguiente efecto de la tragedia dionisíaca, el hecho de que el estado y la sociedad, y en general los abismos que existen entre los hombres, se retiran ante un poderosísimo sentimiento de unidad, que se retrotrae al corazón de la naturaleza. El consuelo metafísico (que, como ya he apuntado aquí, nos proporciona toda tragedia verdadera) de que en el fondo de todas las cosas, a pesar de todos los cambios de las apariencias, la vida es indestructiblemente poderosa y halagüeña, ese consuelo aparece en toda su cegadora claridad como coro satírico, como coro de seres naturales que, al mismo tiempo, viven inextinguiblemente iguales a pesar de todos los cambios de las generaciones y de la historia de los pueblos […]. Podemos denominar al coro, en su estadio primitivo de la tragedia original, un autorreflejo del hombre dionisíaco […]. Este proceso del coro trágico es el fenómeno dramático original: verse a sí mismo transformado ante uno mismo, y actuar como si realmente se hubiera introducido uno en otro cuerpo, en otro carácter […]. Según este conocimiento, hemos de entender la tragedia griega como el coro dionisíaco que se descarga una y otra vez en un mundo de imágenes apolíneo. Esas partes del coro de las que está entretejida la tragedia son, por tanto, en cierta medida, el seno materno de todo lo que se denomina diálogo, es decir, de todo el mundo escénico, del auténtico drama. En varias descargas sucesivas este fondo primigenio de la tragedia irradia esa visión del drama, que es completamente una apariencia onírica y, por lo tanto, de naturaleza épica, pero que, por otro lado, como objetivación de un estado dionisíaco, no representa la redención apolínea en la apariencia, sino, por el contrario, la quiebra del individuo y su ser uno con el ser original […]. El drama es la simbolización apolínea de conocimientos y efectos dionisíacos, y, por ello, se halla separada de la epopeya como por un insondable abismo. El coro de la tragedia griega, el símbolo de toda la masa excitada dionisíacamente, encuentra su plena explicación en esta concepción nuestra (Nietzsche, 1871/1998: 98-104).

Nietzsche ha reducido así la experiencia trágica a una experiencia mística. Con Nietzsche, la historia de la teoría de los géneros literarios alcanza su grado máximo de autologismo. El coro es una suerte de voz inconsciente y profunda que resiste, desde un culto secreto y dionisíaco, los ataques del racionalismo apolíneo, frente al cual atesora la pureza prístina de la vida hecha arte. Esto es pura mística. Esto es Nietzsche.

Fluyendo por estos caminos, la poética de la tragedia no tarda en convertirse en una retórica del existencialismo, de corte nihilista, por supuesto, y revestida con los honores y dignidades, indudablemente teológicos, del conocimiento y del sufrimiento. Nada más cerca del «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lucas 23: 34). Son palabras de García Gual (2000: 89) sobre El nacimiento de la tragedia: «Nietzsche se interroga sobre lo trágico como categoría existencial». Ciertamente, para el irracionalismo de Nietzsche, el efecto de la tragedia antigua se basa en la idea de sufrimiento y padecimiento, y en su percepción —consumando así el patetismo— como contemplación del dolor, antes que en la construcción de una fábula o acción, más o menos compleja, cuya intriga, sus causas y relaciones, hubieran de ser resueltas por el entendimiento y la razón. El origen de la tragedia estaría en la experiencia del sufrimiento y de lo patético; sólo con el pensamiento socrático se pasa a la percepción cognoscitiva, a lo apolíneo, a la reflexión sobre la idea frente al sentimiento. Para Nietzsche, Eurípides es el trágico más socrático del mundo griego, frente a Esquilo, y los trágicos más genuinos o primitivos. Errada tesis. El trágico más conservador es Sófocles, mucho más que Esquilo sin duda ninguna. Sófocles condena terriblemente a quienes desafían, como Edipo, los designios y los oráculos de los dioses. Quien, amparándose en las leyes de la polis, trata de evitar los dictados divinos, padecerá más que ningún otro. Antígona sale victoriosa ante Creonte; Edipo, rey de Tebas, ha de perder el trono y la vista, cegado por el poder político a las verdades proféticas del invidente Tiresias; Polinices, sitiador y enemigo político de Tebas, encuentra la inmortalidad reconfortado ritualmente por su hermana Antígona, que muere incluso como «mártir», enfrentada a las leyes políticas del tirano Creonte…

Edipo es el racionalismo que condena Sófocles, partidario de la metafísica teológica de naturaleza heraclitea. Y sin embargo, Nietzsche ve en el racionalismo de Edipo una mística «cargada de bendiciones», una suerte de «sabiduría trágica» (tragische Weisheit):

La figura más afectada por el sufrimiento del teatro griego, el infortunado Edipo, fue entendida por Sófocles como el hombre noble destinado al error y a la miseria, a pesar de su sabiduría, pero que al final, gracias a su ingente pasión, ejerce en torno suyo una mágica fuerza cargada de bendiciones (Nietzsche, 1871/1997: 112).

¿Qué es eso de una «mágica fuerza cargada de bendiciones»? Nada más teológico. Pura experiencia mística. Muy lejos de lo que pensaba Nietzsche, es el racionalismo socrático —y en modo alguno el irracionalismo dionisíaco— el motor de la tragedia griega, su núcleo genuino y su esencia fundamental. Debilitado el racionalismo de la filosofía de Sócrates por la mixtificación de la retórica y de los sofistas, la tragedia se desvanece. No es, pues, la socrática, sino la sofística, lo que provoca la muerte de la tragedia ática. Y en este camino hacia la sofística es Eurípides, por sofista, que no por socrático, quien asesta golpes definitivos.

La conclusión nietzscheana ya la sabemos: el nihilismo. Pero el nihilismo no es en absoluto un hallazgo de Nietzsche ni del posromanticismo. Dios muere desde el momento en que Tales de Mileto afirma, en el siglo VII a.n.E. que «todo está lleno de dioses». Dios está completamente muerto en una filosofía que, como la de Aristóteles, afirma la existencia de una causa primera o «motor inmóvil» que ignora incluso la existencia misma del mundo al que sirve de soporte. E incluso en la mismísima cúspide histórica de las religiones teológicas o terciarias, Dios está completamente muerto en un sistema de pensamiento como el que elabora Baruch Spinoza en su crítica de la razón teológica, tal como puede comprobarse en la lectura de su Tratado Teológico-Político (1670). Ninguna novedad hay, pues, desde un punto de vista estrictamente filosófico, en la retórica nihilista de Nietzsche. Como he afirmado con anterioridad (Maestro, 2001, 2007b), en su fragmento 125 de La gaya ciencia (Die fröhliche Wissenschaft, 1882), Nietzsche no habla de la muerte de Dios, sino de la muerte de la razón humana, es decir, no afirma la inexistencia de Dios, sino que niega la posibilidad humana de razonar al margen de un horizonte teológico, esto es, al margen de un mundo organizado por la metafísica tradicional. Nietzsche niega, en suma, la razón antropológica, y afirma, para siempre, la imposibilidad de vivir al margen de la razón teológica. Porque, según él, la razón es Dios, y si Dios ha muerto, con él ha muerto también la posibilidad de razonar. Nada más teológico ni más protestante. Nietzsche niega al ser humano la posibilidad de razonar al margen de Dios. Es, en este punto, más papista que el papa, al que él gustaba llamar «esa cerda de Dios». Antes morir que razonar sin Dios, esto es, antes muerto que vivir razonando como un ser humano ateo. Ése es el imperativo de Nietzsche. Puro irracionalismo teológico.

En consecuencia, el pensamiento de la tragedia no tiene ahora como finalidad exorcizar el temor o conjurar la piedad que provoca la vivencia de un hecho trágico, pues no se trata ya de asimilar en la catarsis el furor de tales experiencias, ni se pretende tampoco la armonía de las antinomias, sino su exhibición, la expresión radical e irresoluble del «derecho al pataleo» y la denuncia. La tragedia mayor del hombre no será «haber nacido», como declamaba Segismundo encadenado, sino vivir sin causas ni consecuencias, como si alguna vez hubiera sido posible vivir sin causas ni consecuencias. El destino de la naturaleza y los seres humanos estaría determinado trágicamente desde el momento en que no se perciben fundamentos causales o finales capaces de ordenar la existencia humana de un modo coherente, estable o definitivo. El único fundamento posible sería el nihilismo. Pero el nihilismo, así concebido, es una ilusión trascendental, una falsa conciencia. El espejismo de un yo exhibicionista y místico, que contempla y narra, gratamente, el orgasmo dionisíaco de un Apocalipsis imaginario.

También el arte dionisíaco quiere convencernos del placer eterno de la existencia, sólo que debemos buscar este placer no en las apariencias, sino detrás de ellas. Debemos conocer cómo todo lo que surge debe estar preparado para el ocaso lleno de sufrimiento, somos obligados a mirar dentro de los horrores de la existencia individual, y no debemos paralizarnos de horror: un consuelo metafísico nos arranca momentáneamente del mecanismo de las figuras cambiantes. Nosotros somos realmente, durante breves instantes, el ser primordial mismo, y sentimos su indómita avidez de existencia y su indómito placer de existir (Nietzsche, 1871/1997: 167-168).

Sólo un demente puede sentir «ese seguro presentimiento de un placer superior al que se accede por el ocaso y la aniquilación, de forma que cree oír como si el abismo más íntimo de las cosas le hablara perceptiblemente» (Nietzsche, 1871/1997: 201).

Lo único que hay en la retórica nihilista de Nietzsche es una mística de la nada.

________________________

NOTAS

[1] Una primera versión de este epígrafe se publicó en El Catoblepas, núm. 81, pág. 13, en noviembre de 2008, bajo el título de «El irracionalismo de las ideas de Nietzsche sobre la tragedia griega».

[2] «Si la tragedia había absorbido en sí todos los géneros artísticos anteriores, lo mismo cabría decir a su vez, en un sentido excéntrico, del diálogo platónico, que, formado por una mezcla de todos los estilos y formas existentes, flotaba entre la narración, la lírica, el drama, entre la prosa y la poesía, en el centro de todos ellos, y al hacerlo había quebrado la estricta ley antigua de la forma lingüística unitaria; por este camino siguieron avanzando los escritores cínicos, quienes, con un estilo de máximo abigarramiento, con el continuo fluctuar entre las formas prosaicas y las métricas, también alcanzaron la imagen literaria del «Sócrates furibundo», a quien solían representar en vida. El diálogo platónico era equivalente a la almadía, en la que se salvó la poesía antigua, junto con todos sus hijos, después de naufragar; reducida a un espacio estrecho, y convertida medrosamente en súbdito del timonel Sócrates, llegaron entonces a un nuevo mundo, que jamás pudo verse satisfecho en la imagen fantástica de aquel séquito. Realmente, Platón ha dado a toda la posteridad el paradigma de una nueva forma artística, el paradigma de la novela, que cabe denominar como la fábula esópica infinitamente perfeccionada en la que la poesía vive con una relación jerárquica respecto a la de la filosofía dialéctica similar a la que durante muchos siglos esta misma filosofía ha vivido respecto a la teología, a saber, la de ancilla. Esta fue la nueva posición de la poesía a la que empujó Platón bajo la presión del Sócrates demoníaco» (Nietzsche, 1871/1997: 147-148). No han faltado «teóricos de la literatura» que hayan visto en esta atribución nietzscheana, completamente arbitraria y psicologista, ciertamente, toda una singular hipótesis, precedente nada menos de la teoría polifónica bajtiniana.

[3] Platón enunció el principio de symploké, en el Sofista, en los siguientes términos: «Si todo estuviera conectado con todo, o si nada estuviera conectado con nada, el conocimiento sería imposible» (Sofista, 250e, 255a, 259c-e, 260b). Platón describe aquí la estructura enclasada del mundo, que concibe como una estructura trascendental (y no empírica, pero tampoco metafísica).

[4] En buena parte de los escritos reunidos en esta obra, Nietzsche desarrolla el mito del fin de la Historia. En las páginas dedicadas al «nihilismo europeo», expresión con la que designa el estado final de un desarrollo histórico sin salida, Nietzsche retrata el estado inerte, casi letal, que caracterizaría a la civilización europea de finales del siglo XIX. El cristianismo y la modernidad habrían imbuido a Europa en una moral y en una metafísica que supuestamente han hecho perder a sus pueblos los auténticos valores de fuerza, espontaneidad y vitalidad que habían poseído originariamente, en favor de otros valores identificados con la razón, la humildad, la técnica, la equidad... Hoy podríamos añadir la palabra clave de «solidaridad». La ciencia sería la primera y más fundamental representación de la voluntad de potencia y de poder. Si Nietzsche leyera a Vattimo…, el más fuerte de los «pensadores débiles», no podría creer que de los gérmenes de sus escritos brotaran hoy por hoy algunas de las más agudas aberraciones de la posmodernidad contemporánea. De aquellos polvos, estos lodos.

[5] Sobre la música y la tragedia vid. especialmente los caps. 16 y 17 de El nacimiento de la tragedia (1871), y concretamente sobre la ópera, el cap. 19.

[6] Siguiendo el pensamiento de Schopenhauer, Nietzsche considera que la música es la representación del ser en sí frente a toda apariencia: «La música se diferencia de todas las restantes artes porque no es reflejo de la apariencia, o, más correctamente, de la objetividad adecuada de la voluntad, sino reflejo directo de la voluntad misma, y por tanto representa lo metafísico respecto de todo lo físico del mundo, y la cosa en sí respecto de toda apariencia» (Nietzsche, 1871/1997: 163-164).

[7] «[El] coro de una tragedia […] es inactivo […], no actúa y se limita a tener ante sí lo universal, sin salir de lo universal; lo ético, lo moral, [el] respecto por los dioses dirigen al coro, esa inerte universalidad» (Hegel, 1835-1838/2006: 497).

[8] «Esta idea explicativa mencionada en último término, y que para algunos políticos tiene un sublime sonido (como si la inmutable ley ética de los atenienses democráticos estuviera representada en el coro popular, que siempre conservaba la razón más allá de todos los excesos y desenfrenos pasionales de los reyes), cabría confirmarla aún más mediante alguna frase de Aristóteles. Pero carece de influencia sobre la formulación original de la tragedia, puesto que toda antítesis entre pueblo y príncipe está excluida de aquellos orígenes meramente religiosos; pero también podríamos considerar blasfemia, respecto a la forma clásica del coro que conocemos por Esquilo y Sófocles, hablar de idea de una «representación constitucional del pueblo», blasfemia ante la cual otros no se han arredrado. Las constituciones políticas antiguas no conocen in praxi una representación constitucional de pueblo, y por fortuna ni siquiera la «intuyeron» en su tragedia» (Nietzsche, 1871/1997: 94-95).

[9] «Mucho más famosa que esta explicación política del coro es la idea de A. W. Schlegel, que nos recomienda en cierta medida considerar el coro como compendio y extracto de la masa de espectadores, como el «espectador ideal». Esta opinión, confrontada con la tradición histórica de que originalmente la tragedia sólo era coro, se revela como lo que es, como una tosca afirmación acientífica, aunque brillante, pero que sólo ha conservado su brillo por la forma concentrada de su expresión, por la predisposición auténticamente germánica para todo lo que se denomina «ideal», y por nuestro momentáneo estado de estupefacción. Nos quedamos sorprendidos precisamente tan pronto como comparamos el público del teatro, que conocemos bien, con ese coro, y tan pronto nos preguntamos si, de algún modo, sería posible idealizar a partir de este público algo análogo al coro trágico. Lo negamos en silencio, y nos maravillamos ahora tanto del atrevimiento de la afirmación de Schlegel como de la naturaleza totalmente dispar del público griego» (Nietzsche, 1871/1997: 95-96).

[10] «Una visión infinitamente más valiosa sobre el significado del coro ya la había revelado Schiller en el famoso prólogo de La novia de Mesina […]. Con esta arma principal, Schiller lucha contra el concepto común de lo natural, contra la ilusión comúnmente exigida en la poesía dramática. Mientras que la luz del propio día en el teatro sólo sea artificial, y la arquitectura sólo una arquitectura simbólica, y mientras el lenguaje métrico tenga un carácter ideal, continuará prevaleciendo el error de sólo consentir como una libertad poética aquello que es la esencia de toda poesía. La introducción del coro es el paso decisivo con el que se declara abierta y honradamente la guerra a todo naturalismo en el arte. Este tipo de consideración es, a mi juicio, aquel para el que nuestra época, que se presume superior, ha utilizado el despectivo calificativo de «pseudoidealismo». Me temo que, por contra, con nuestra actual veneración por lo natural y lo real, hemos llegado al polo opuesto del idealismo, en concreto a la región de los museos de figuras de cera. También en ellos hay arte, al igual que en ciertas apreciadas novelas del presente, que dejen de atormentarnos con la pretensión de que con este arte se ha superado el «pseudoidealismo» de Schiller y Goethe. El suelo «ideal» sobre el que, según la intuición correcta de Schiller, suele deambular el coro satírico griego, el coro de la tragedia original, es evidentemente un suelo elevado muy por encima del camino real por donde se mueven los mortales» (Nietzsche, 1871/1998: 97-98).

- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «Hacia la disolución de las normas en el autologismo romántico. Nietzsche y sus tesis irracionales sobre la tragedia griega», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (III, 7.3.4.3), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).

⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria

- Dostoievski, seductor de psicópatas: introducción a Crimen y castigo desde a Crítica de la razón literaria.

- No hay nada

moderno en Dostoievski: salvo el gusto morboso por las enfermedades mentales.

- Al igual que

Nietzsche, Dostoievski no sabe vivir en un mundo sin Dios.

- Introducción

a la lectura de Crimen y

castigo: Raskólnikov legitima las psicopatologías de la

posmodernidad.

- Dostoievski

crea en Crimen y castigo la

novela naturalista del siglo XIX antes que Zola y después de Cervantes.

- La pesadilla de

Raskólnikov: los sueños de los idealistas provocan insomnio y conducen al

fracaso.

- Dostoievski

hace creer al lector de Crimen

y castigo que él, el lector, y no Raskólnikov, es el asesino.

- Crimen

y castigo,

novela psicológica: angustia, miedo y ansiedad en Raskólnikov. La literatura no

es una ciencia.

- La figura del

médico en la literatura: Zosímov, el médico de Raskólnikov en Crimen y castigo.

- La figura del

energúmeno en la literatura: Luzhin, el pretendiente en Crimen y castigo.

- La

figura literaria del secretario de juzgado: Zamiótov o el diálogo extrajudicial

con un psicópata.

- El personaje

autodestructivo en Dostoievski y la literatura democrática: Marmeládov. Más

allá del naturalismo.

- Dostoievski y Raskólnikov: ¿cuáles son los rasgos del psicópata? ¿Son las filosofías idealistas una forma de psicopatología?

- Dostoievski:

artífice y precursor en Crimen

y castigo de las filosofías de Nietzsche y Freud.

- El idealismo de

la figura de la prostituta en Crimen

y castigo de Dostoievski.

- Filosofía

(patológica) del crimen: de Dostoievski a Nietzsche. El mito del superhombre.

- «¡Tú

eres el asesino!»: Dostoievski, ingeniero y constructor literario del

Inconsciente freudiano.

- El

personaje nihilista en Crimen

y castigo de Dostoievski: Svidrigáilov. Una deuda con la

literatura española.

- Expresionismo

literario en Crimen y

Castigo de Dostoievski: el psicópata y la prostituta

idealizada. Todo filósofo piensa siempre como un adolescente.

- Los

3 grandes maestros universales de la psicología: criminales, prostitutas y

psicópatas. La lección de Dostoievski en Crimen y castigo.

- Dostoievski

y la degradación literaria de los seres humildes: una literatura que preserva a

las élites del fracaso.

- Dostoievski,

otro literato que se burla de la filosofía que él mismo ha profesado: el nihilismo

ruso.

- El

festín de los miserables en Crimen

y Castigo de Dostoievski: un entremés esperpéntico de pobres,

degenerados y psicópatas.

- El

placer de la calumnia: la literatura de Dostoievski esquiva la realidad

mediante un entremés sin sentido del humor.

- Dostoievski

demuestra que la literatura es lo que los enemigos de la libertad no han podido

evitar ni destruir.

- El mundo que

viene: retrato del futuro en Crimen

y castigo de Dostoievski, o la tragedia grotesca de morir en

tiempos de locos.

- Literatura y

psicología: cómo narrar un crimen sin confesarlo: Raskólnikov acusado por el

juez.

- Svidrigáilov,

retrato literario de un pederasta en Crimen

y castigo de Dostoievski.

- Svidrigáilov

contra Dunia: acoso, sexo y violencia en Crimen y castigo de Dostoievski.

- Suicidio,

onirismo y literatura en la muerte de Svidigráilov en Crimen y castigo de

Dostoievski.

- Las despedidas

trágicas en la literatura: de Héctor y Andrómaca a Raskólnikov en Crimen y castigo.

- Crimen y castigo:

Raskólnikov en el penal de Siberia. Cinco postulados fundamentales de la

interpretación literaria.

- Sobre el desenlace final de Crimen y castigo de Dostoievski: la última pesadilla de Raskólnikov o el placer del Apocalipsis.

Teoría de los géneros literarios:

¿qué es, y cómo se estudia, un género literario?

Teoría de los géneros literarios

según la Crítica de la razón literaria:

el ejemplo de Cervantes

Los 10 principales géneros literarios del Quijote

Novela, teatro y poesía:

transformación cervantina de los géneros literarios en el Quijote

* * *