Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica

del conocimiento racionalista de la literatura

Crítica de la culpa, como «ejercicio» y como «representación», en Las dos doncellas de Cervantes

Prima est haec ultio, quod se

iudice nemo nocens absoluitur…Juvenal (Sátiras, XIII, 2-3).

El arrepentimiento no es una virtud, o sea, no nace de la razón; el que se arrepiente de lo que ha hecho es dos veces miserable o impotente.

Baruch Spinoza (Ética, 4, liv).

La voluntad del ser humano nunca actúa libremente, es decir, nunca reacciona sin determinaciones o sin causas. Cuando menos, siempre está determinada por los intereses materiales del cuerpo al que pertenece. Sólo los idealistas, y los creyentes en tales o cuales ideologías y religiones, que son las dos formas supremas de idealismo acrítico, viven convencidos de la posesión —indudablemente teológica y mágica— de una conciencia autónoma. Tal es la libertad y el albedrío ilusionistas que sus dioses ofrecen. Ningún creyente, sea en asuntos ideológicos o religiosos, posee una conciencia autónoma, a veces ni siquiera racionalmente educada, sino simplemente, sofisticadamente, amaestrada. No en vano la doctrina cristiana se dirige contra la culpa para bienestar del culpable.

Este imperativo determina precisamente el final de muchas de las Novelas ejemplares, pero nunca el lector desemboca en él acríticamente, sino, muy al contrario, obligado a hacerse numerosas preguntas, nada tranquilizadoras por cierto. Así, por ejemplo, a propósito de Las dos doncellas cabe preguntarse, ¿quién es el culpable de lo que sucede? ¿En qué medida lo es? De existir, ¿qué sentido tiene el arrepentimiento? ¿Cuál es la complicidad del narrador, católico moralista, por momentos, respecto a la posible culpabilidad y responsabilidad de tal o cual personaje? ¿En qué consiste formal y funcionalmente la crítica ejercida y la crítica representada por los personajes de la novela ante sus propias acciones? Examinemos algunas de estas preguntas, desprovistas de toda inocencia[1].

El secreto y la curiosidad

Secretismo y curiosidad son dos de los móviles fundamentales en la acción de Las dos doncellas. Secreto es todo aquello cuyo contenido o materia real es, aun conocido por una o varias personas, inaccesible a la mayoría de los seres humanos, incluso entre aquellos seres humanos cuyo oficio o profesión consiste en «gestionar» los contenidos secretos.

Conviene distinguir el secreto del misterio y del enigma. El secreto es sólo posible entre seres humanos. El enigma, por su parte, será exclusivo de aquellos seres humanos ignorantes del artificio que uno o varios de sus congéneres, igualmente humanos, elaboran sofisticadamente para hacer más expresiva o funcional una determinada realidad. El misterio, por su parte, desde su acepción religiosa más genuina, es un referente cuyo contenido sólo conocen los dioses (los misterios eleusinos, el misterio de la Eucaristía cristiana, etc.). Desde los presupuestos de la Crítica de la razón literaria no cabe en absoluto hablar de la existencia de dioses, por lo que, en sentido estricto, no cabe hablar racionalmente de misterios, sino, simplemente, de «secretos metafísicos» o secretos negativos, es decir, ficciones. En la realidad sólo tiene sentido racional ocuparse de los secretos positivos, esto es, de aquellos secretos cuyo contenido es real y material, y cuya revelación, con frecuencia, exige la demolición de un mito protector, un mito que, a cambio de manifestarse como discurso político, religioso, ideológico, tecnológico, etc., posee contenidos que han de permanecer secretos para asegurar de este modo la supervivencia del mito como tal. El conocimiento de tales «secretos» supondría la extinción del mito, o su transformación esencial. De hecho, los mitos suelen funcionar siempre como salvaguardia de secretos que, una vez revelados, tienen como consecuencia inevitable la destrucción —o transformación— del discurso mítico que los custodia[2]. Un mito bien asentado no permitirá nunca la penetración, y aun menos la revelación, de sus secretos esenciales. No conviene olvidar que los mitos nunca desaparecen «sin consecuencias». De hecho, los mitos no desaparecen cuando se desmitifican, sino que se reproducen y perpetúan mediante transformaciones originales e inéditas, cada vez más sofisticadas. Los mitos se regeneran, de modo tal que su desmitificación desemboca con el tiempo en una sofisticada regeneración.

Gustavo Bueno distingue dos clases de secretos positivos, o secretos dotados de contenido material y efectivamente existente, a los que llama secretos personales o subjetivos y secretos estructurales u objetivos. Los primeros son inaccesibles a la mayor parte de los seres humanos, en virtud de las medidas de ocultación que pone en práctica el sujeto que custodia personalmente su secreto. Los segundos son aquellos cuyo contenido material resulta inasequible a la mayoría de los individuos, pero no por razones personales o subjetivas, sino por exigencias políticas, sociales, religiosas, es decir, por imperativos institucionales, gremiales, estatales. Los secretos personales o subjetivos constituyen el principal contenido material de la intimidad de los individuos. No hay sociedad humana cuyos individuos no posean múltiples secretos personales. La transparencia absoluta es un imposible. Es más: la opacidad entre seres humanos —y entre grupos de seres humanos—, organizada habitualmente sobre la construcción de secretos personales, actúa como un dispositivo imprescindible para la evolución y desarrollo de la vida individual, social y política. El secretismo y la intimidad no son realidades gratuitas, sino que están directamente vinculadas con la supervivencia individual y social. No se revela el número secreto de la tarjeta de crédito, ni los conocimientos industriales que permiten la fabricación de tales o cuales artefactos, ni los documentos reservados que pueden poner en peligro la seguridad política de un Estado (arcana Imperii), ni la forma de vida de mandatarios cuyo nombre no se nos permitiría escribir aquí (secreta cordis) (Bueno, 2005b). No habrá de extrañar, pues, que los secretos personales o subjetivos constituyan el referente más importante de algunos personajes literarios, cuya acción en la fábula de la novela está precisamente determinada, como es el caso de Leocadia y Teodosia, por el contenido material de esos secretos íntimos.

El secretismo caracteriza de forma manifiesta la llegada y estancia de Teodosia en el mesón de Castilblanco: «Preguntóle [la huéspeda a Teodosia] si quería cenar y respondió que no, mas que sólo quería que se tuviese gran cuidado con su cuartago. Pidió la llave del aposento, y llevando consigo unas bolsas grandes de cuero, se entró en él y cerró tras sí la puerta con llave, y aun, a lo que después se supo, arrimó a ella dos sillas» (442). Teodosia es el único personaje capaz de mantener, con la complicidad de su hermano, el secretismo de su personalidad. No lo logrará Leocadia, por ejemplo, quien pese a sus cuidados y a sus embustes no puede conservar en secreto ni su identidad ni sus intenciones.

Frente al secretismo que caracteriza singularmente a los personajes femeninos de la novela, con frecuencia sistemática se impone la curiosidad de todos ellos. Así sucede desde el mismo momento en que Teodosia, disfrazada de hombre, llega a la posada, de modo que los huéspedes «tanteáronle la edad y se resolvieron que tendría de diez a seis y siete años. Fueron y vinieron y dieron y tomaron, como suele decirse, sobre qué podía haber sido la causa del desmayo que le dio, pero como no la alcanzaron, quedáronse con la admiración de su gentileza» (442). La curiosidad siempre está determinada por su objeto de conocimiento, sea lo absoluto o trascendente del mundo, sea lo particular o inmanente de un hecho concreto. De un modo u otro, la curiosidad es causa de conductas exploratorias, que con frecuencia revelan cómo el ser humano se interesa constantemente por asuntos que no le conciernen en absoluto.

Así, por ejemplo, la curiosidad del segundo visitante de la posada, que resulta ser el hermano de Teodosia, crece con la indiscreción de la posadera, hasta el punto de que el recién llegado don Rafael concluye diciendo: «tengo de ver hombre tan alabado» (443). Y de este modo «volvieron a las alabanzas del huésped encerrado, y contaron de su desmayo y encerramiento, y de que no había querido cenar cosa alguna […]. Todas estas exageraciones pusieron nuevo deseo de verle y rogó al mesonero hiciese de modo como él entrase a dormir en la otra cama» (444). Como sabemos, poco después Rafael consigue entrar en el aposento reservado por su hermana, a la que el lector todavía no ha identificado como tal, sino como un joven que actúa en el secretismo más riguroso. Rafael ocupa la otra cama del aposento, «pero ni el otro [Teodosia] le respondió palabra, ni menos se dejó ver el rostro, porque apenas hubo abierto cuando se fue a su cama, y vuelta la cara a la pared, por no responder hizo que dormía» (444-445). Sin embargo, el monólogo de su duermevela delata a Teodosia ante su hermano Rafael. Se objetiva en este monólogo el comienzo de lo que ha de ser la crítica de la culpa, como ejercicio y como representación. Pero no adelantaré ahora cuestiones que expondré en el apartado siguiente, sin antes de abordar el concepto de culpa y sus modulaciones críticas, tal como están desarrolladas por Cervantes en la narración de esta novela.

No perdamos de vista a Rafael. La curiosidad es uno de los impulsos más notables en la configuración actancial de este personaje. Podría decirse que es un prototipo que se mueve casi exclusivamente por la curiosidad, si no fuera porque su comportamiento se modula desde la prudencia, la discreción y la razón. Así sucede cuando descubre en la posada que «era mujer la que se quejaba, cosa que le avivó más el deseo de conocella» (446). Comparable curiosidad mostrará desde el primer momento Teodosia frente a Leocadia, vestidos ambos de hombre, al ayudarle tras el desventurado encuentro con los bandoleros, «preguntándole de dónde era, de dónde venía y a dónde caminaba» (455). Igualmente, la curiosidad de Rafael está detrás del hallazgo de Marco Antonio en Barcelona[3]. Y asimismo al final de la novela, de regreso a su lugar de origen, cuando divisan en lontananza el combate caballeresco que protagonizan sus respectivos padres, antes incluso de identificarlos como tales, es Rafael quien «no pudiendo […] sufrir estar tan lejos, mirando aquella tan reñida y singular batalla, a todo correr bajó del recuesto, siguiéndole su hermana y su esposa, y en poco tiempo se puso junto a los dos combatientes» (478)[4].

La curiosidad es en Las dos doncellas un factor referencial que, en alianza con el azar, y con una disposición de la acción orientada hacia el logro de los objetivos por parte de los protagonistas, Cervantes pone a disposición del narrador con objeto de organizar y concatenar funcionalmente los materiales narrativos. El secreto y el deseo —curiositas— resultan ser conceptos conjugados en el discurso literario de la novela. En esta conjugación narrativa, Teodosia es el secreto, y Leocadia, la mentira. El secreto es y no lo parece, frente a la mentira, que sin ser ella misma un secreto parece ocultar y contener más de un secreto. Rafael es el deseo y la imaginación, que revierte una y otra vez en afinidad con la ficción literaria. Por su parte, Teodosia trata de averiguar la verdad, que Marco Antonio declara in articulo mortis. Su discurso representa la interpretación racional de la verdad ante la inmediatez de la muerte. En el discurso narrativo de Las dos doncellas, el concepto de «verdad» pertenece al discurso social, y no al literario. No hemos llegado todavía a El casamiento engañoso. El narrador miente a su vez, inventando cada vez nuevos nombres para designar al padre de Leocadia —hasta la escena final—, continuando, así, las mentiras de la muchacha. La «verdad» es aquí jurisdicción del discurso social, católico y aristocrático —por utilizar los términos de Güntert (1993)—, frente a la mentira, el deseo, la imaginación, que están presentes, indudablemente, en ese mismo mundo, pero sin gozar de análoga prosperidad ni alcanzar idéntico triunfo.

Crítica de los conceptos referenciales y sus modulaciones en el discurso literario

En Las dos doncellas, la crítica de la responsabilidad de los personajes en los hechos acaecidos se manifiesta, con frecuencia simultáneamente, como ejercicio y como representación. Aunque la conjugación de estos dos conceptos hay que entenderla en un sentido diamérico[5], es decir, entre las diferentes partes que constituyen su conjunto global. Es necesario disociar cada una de esas partes para poder comprender las operaciones críticas contenidas en Las dos doncellas, y protagonizadas sobre todo por Teodosia, Leocadia y el propio Marco Antonio. La distinción entre ejercicio y representación alude a la diferencia entre el plano dinámico de los procesos o las operaciones efectivas y el plano de los resultados o de las figuras alcanzadas. Ejercicio y representación son, pues, figuras complementarias que se necesitan mutuamente. Desde este marco de referencia, cuando se habla de la crítica en una obra literaria, como las dos doncellas o el Quijote, por ejemplo, habrá que distinguir entre crítica ejercida y crítica representada. Incluso, en la representación de la crítica habrá de manifestarse, por parte de los protagonistas, un ejercicio determinado de ella.

El producto entre la distinción de materiales e instrumentos de la crítica da lugar —siguiendo a Bueno— a cuatro situaciones o modulaciones de crítica: a) crítica dialógica, o crítica que desde unas opiniones o teorías se realiza sobre otras opiniones o teorías; b) crítica logoterápica, en la que el instrumento de la crítica es una amonestación verbal que pretende disuadir de una conducta o de una acción determinadas; c) crítica translógica, consistente en la invectiva ejercida mediante instrumentos reales dirigidos a opiniones, doctrinas o teorías; y d) crítica ontológica, que usa, como instrumento para ejercer la crítica, objetos, acciones o realidades, y, como objeto de la crítica, también objetos, acciones o realidades; con la crítica ontológica estaríamos, en palabras de Bueno (2002), ante la «crítica demoledora». Examinemos la operatividad de estos criterios en Las dos doncellas desde el punto de vista de la realización que, en esta novela, adquieren los conceptos de culpa y arrepentimiento, tal como los ejercen, representan e interpretan los personajes protagonistas.

Núcleo: de la culpa y el arrepentimiento

La culpa puede ser tanto un hecho como un sentimiento. Con todo, no es lo mismo sentirse culpable que serlo de veras. Otra experiencia será la de saberse culpable sin sentirse culpable. Quien incurre en la comisión de un delito jurídicamente sancionable puede carecer de sentimiento de culpabilidad o de conciencia de ella. En el primer caso, suele hablarse de psicopatía; en el segundo, de psicosis. Un psicótico no sabe que lo que hace está «mal»; un psicópata, sin embargo, conociendo la perversidad de su acción, no comprende por qué no puede llevarla a cabo. El psicópata quiebra totalmente cualquier capacidad de empatía, lo que desemboca en una ausencia radical de todo sentimiento de culpabilidad. La psicosis es delirio, e implica una pérdida de contacto con el mundo real. La psicopatía es, por su parte, una suerte de anestesia moral, en virtud de la cual el psicópata se cree con derecho a hacer daño. Un caso inverso de psicopatología sería la de aquellos que sin ser culpables en absoluto de nada viven abrumados constantemente por un sentimiento de culpabilidad.

No será necesario penetrar en el ámbito de lo psicológicamente anómalo o enfermo para advertir que la experiencia de la culpa permite distinguir dos prototipos humanos con frecuencia objetivados en la fábula de numerosas obras literarias. Me refiero, en primer lugar, a los caracteres o personajes que constantemente inventan culpas o exageran sus faltas de forma extrema y sorprendente, hasta desembocar en victimismo, angustia o incluso suicidio. En segundo lugar, es fácil identificar el arquetipo contrario, representado por temperamentos o personajes que manifiestan consigo mismos una tolerancia ilimitada, de tal modo que sean cuales sean sus acciones jamás encuentran nada que reprocharse. En el caso de Las dos doncellas, Teodosia y —sobre todo— Leocadia pertenecerían, aunque en desigual medida, al primero de estos prototipos, mientras que Marco Antonio se situaría definitivamente en el segundo de ellos. In extremis, el primero de los arquetipos se caracteriza por la constante y completa inseguridad de su yo; el segundo, por una absoluta confianza en sí mismo. Una de las variantes radicales de aquél es la que se objetiva en el mártir cristiano, que muere purgando su indispensable mea culpa y sus exquisitos pecados, con frecuencia protagonizando una suerte de suicidio. El martirio ha sido y es, en suma, la única forma de suicidio autorizada por las religiones y los fundamentalismos fideístas de todos los tiempos. Se objetiva así una supremacía de la moral. Frente a él se sitúa una de las variantes radicales del segundo de los arquetipos descritos: don Juan. Piénsese concretamente en el Don Giovanni (1787) de Mozart, una de las exposiciones más acabadas de este prototipo, en el que se objetiva de forma explícita el nihilismo moral (Maestro, 2001). Con toda naturalidad, don Juan haría suya aquella definición que Ambrose Bierce daba de la culpabilidad: «¿Culpable?: Úsase como adjetivo. El otro».

Ahora bien, ¿qué es la culpa? La culpa es el efecto de infringir una norma. Las normas son pautas imperativas de carácter lógico y material, es decir, están organizadas formalmente en un código, y su falta de observación o cumplimiento puede acarrear consecuencias materiales irreversibles. Las normas pueden darse en varios ámbitos: en un ordenamiento jurídico (el Estado: Sócrates condenado a beber la cicuta), en un credo fideísta (la religión: don Giovanni ejerciendo su nihilismo moral), dentro de un orden social (la moral: Antígona dando sepultura a su hermano), en relación con un imperativo biológico (la ética: Medea asesinando a sus propios hijos), o con un imperativo lógico (los teoremas de la geometría, o de cualquier otra ciencia categorial). Cada uno de estos códigos interpreta la experiencia de la culpa de un modo específico y no transferible. Así, por ejemplo, la culpa frente al Estado trae consigo una condena jurídica; en términos religiosos, la culpa se identifica con el pecado; dentro de la moralidad de un grupo social, la culpa puede considerarse una traición al clan o la «familia social»; por su parte, en términos y operaciones de investigación científica, la falta cometida por un sujeto recibe el nombre de error.

Las consecuencias de la culpa son, de hecho, según los campos en que se ejecute, bien distintas. Otra cuestión es la del sujeto que se equivoca constantemente, e incurre en errores, faltas y torpezas permanentes. Difícilmente se califica a estos individuos de malvados. No se les atribuye perversión alguna, pues no se les ve como criaturas perversas, sino más bien como bobos, necios o simples. Incluso con ribetes de inocencia, o inofensiva picardía. El teatro español del Siglo de Oro consagró a este género de individuos todo un prototipo, ridículo y —al parecer— saturado de gracias: el llamado gracioso, o figura del donaire, auténtico tesoro de simpatía, al menos a los ojos de la veterocastellanía secular y, sobre todo, aurisecular. Con frecuencia, el gracioso no era culpable de casi nada, pues no es lo mismo hacer el mal que hacer el tonto. No en vano la necedad no es una falta, sino una desgracia.

En consecuencia, sólo será posible hablar positivamente de culpa cuando se haya infringido una norma. La culpa exige, pues, que el sujeto que la protagoniza o ejecuta sea responsable de ella, es decir, que el individuo ha de ser consciente de las consecuencias de la acción, y que ha de realizarla de modo voluntario y deliberado. Además, para que la culpa sea objeto de reprobación o castigo es imprescindible que la norma quebrantada haya sido previamente reconocida y aceptada como pauta imperativa de bondad o verdad, utilidad o convenio. Sólo de este modo puede situarse el concepto de culpabilidad en el ámbito moral y jurídico. El sentimiento de culpa —que no la culpa en sí— es en efecto un estado de ánimo o un sentimiento inseparable de la duda, mientras que el arrepentimiento, el remordimiento o la vergüenza, implican siempre el hecho de haber cometido una «mala» acción. Consideremos, desde la exposición de estos criterios, el papel que Teodosia, Leocadia y Marco Antonio desempeñan en Las dos doncellas.

Teodosia es una falsa doncella

Teodosia es una falsa doncella. Ha conocido varón. Precisamente en las consecuencias de ese conocimiento se basa buena parte de la fábula narrativa, que arranca con esta protagonista buscando desesperadamente a su Marco Antonio, con el fin de obligarle a cumplir la promesa de matrimonio, cuyos frutos ya se han degustado. Mueven a Teodosia un sentimiento y un objetivo: la culpa y el matrimonio. Logrado el objetivo matrimonial, el sentimiento de culpabilidad desaparecerá, ya que tras este logro nada habrá entonces que lamentar. Pero si Marco Antonio no aparece, o no cumple su palabra, a Teodosia sólo le estará reservada la deshonra y la purgación de su pecado. El arrepentimiento, en este caso, sólo resolvería los problemas relativos a la conciencia individual de la protagonista, pero en absoluto repararía el daño y el descrédito sociales objetivados en la opinión pública, esto es, la honra.

A lo largo de la novela, los cuatro personajes protagonistas —Teodosia / Teodoro, Rafael, Leocadia / Francisco y Marco Antonio— enunciarán diferentes discursos críticos acerca de la culpa, especialmente desde el punto de vista del papel que cada uno de ellos ha desempeñado funcionalmente en el proceso que los inculpa. La primera de estas intervenciones corresponde a Teodosia, en la forma de un monólogo «interior» expresado en voz alta, y que constituye un ejemplo crítico de autoinculpación, como ejercicio y como representación, la cual percibe con toda nitidez su, entonces desconocido para todos, hermano Rafael.

¡Ay de mí una y mil veces, que tan a rienda suelta me dejé llevar de mis deseos! ¡Oh palabras fingidas, que tan de veras me obligastes a que con obras os respondiese! Pero ¿de quién me quejo, cuitada? ¿Yo no soy la que quise engañarme? ¿No soy yo la que tomó el cuchillo con sus mismas manos, con que corté y eché por tierra mi crédito, con el que de mi valor tenían mis ancianos padres? ¡Oh fementido Marco Antonio! (445).

Delatada por sí misma, por su propio discurso, el secreto se hace público. Rafael toma declaración al huésped[6], y una vez más será la conjugación de dos conceptos, el secreto y la curiosidad, la que ponga a disposición del lector una crítica de la culpabilidad, como hecho y como sentimiento, desarrollada ya no sólo como representación, sino sobre todo como ejercicio, más precisamente, como ejercicio logoterápico del propio sujeto, que se inculpa a sí mismo de forma desesperada:

Soy una desdichada doncella, a lo menos una que lo fue no ha ocho días, y lo dejó de ser por inadvertida y loca, y por creerse de palabras compuestas y afeitadas de fementidos hombres. Mi nombre es Teodosia. […] con la promesa de ser mi esposo, a pesar de sus padres, que para otra le guardaban, di con todo mi recogimiento en tierra, y sin saber cómo, me entregué en su poder a hurto de mis padres, sin tener otro testigo de mi desatino que un paje de Marco Antonio, que este es el nombre del inquietador de mi sosiego; y apenas hubo tomado de mí la posesión que quiso, cuando de allí a dos días desapareció del pueblo sin que sus padres ni otra persona alguna supieran decir ni imaginar dónde había ido. Cual yo quedé, dígalo quien tuviere poder para decirlo, que yo no sé, ni supe más de sentillo. Castigué mis cabellos, como si ellos tuvieran la culpa de mi yerro (447-448).

Este ejercicio crítico, discursivo, sobre la culpa de su yerro, es un ejemplo evidente de lo que he denominado anteriormente crítica como ejercicio logoterápico. En este caso, el sujeto que la emite y el sujeto que la recibe son el mismo. Están en sincretismo. Con todo, Teodosia conserva un objeto decisivo que compromete físicamente la palabra y el honor de Marco Antonio, lo que le induce a «buscar al desalmado de mi esposo, que no puede negar el serlo sin que le desmientan las prendas que dejó en mi poder, que son una sortija de diamantes con unas cifras que dicen: ‘Es Marco Antonio esposo de Teodosia’» (449). Este objeto será el referente que hará posible, en su momento, el desarrollo de una crítica ontológica sobre la responsabilidad matrimonial de Marco Antonio. Se confirma de este modo la superioridad y gravedad del compromiso de Teodosia frente a las exigencias de Leocadia, que sólo poseía una cédula firmada, sin convicción, por Marco Antonio, y que la doncella pierde a manos de unos bandoleros[7]. Sin pruebas materiales no hay nada que exigir. Sin objetos ostensibles no hay posibilidad de crítica ontológica.

Rafael disculpará a su Teodosia antes y después de producirse la anagnórisis, ese reconocimiento fraternal tan sorprendentemente verosímil en el amanecer de la posada de Castilblanco. Así, antes del descubrimiento de sus identidades, Rafael se muestra indulgente con su hermana, sin que ella aún sepa que lo es, con palabras directas, expresivas, que objetivan la causa de la culpa en el engaño de la voluntad de la doncella, de la que sólo Teodosia parece haber sido principal responsable, por haberse dejado embaucar y seducir[8]. Una vez revelada la identidad de ambos hermanos, Rafael reitera su perdón e indulto, pero ahora desde la mediación del narrador, en un discurso indirecto y referido, que demuestra el racionalismo de Cervantes, es decir, del autor de la novela —a quien leemos indudablemente cuando leemos al narrador que cuenta la fábula—, el cual dispone, como es habitual en su visión del mundo, que han de agotarse todas las posibilidades de la razón a la hora de solucionar y clausurar el problema en que se encuentra su hermana. No se preludia aquí un desenlace lopesco. Ni calderoniano[9]. De cualquier modo, lo más importante ahora no es el indulto del hermano mayor, varón y galán, sino la impresionante declaración de Teodosia, que ilustra prematuramente el contenido de la proposición LIV de la cuarta parte de la Ética (1677) de Baruch Spinoza. Examinemos las palabras decisivas de Teodosia antes de analizarlas a la luz de la filosofía espinosista.

Toma, señor y querido hermano mío, y haz con este hierro el castigo del que he cometido, satisfaciendo tu enojo, que para tan grande culpa como la mía no es bien que ninguna misericordia me valga. Yo confieso mi pecado, y no quiero que me sirva de disculpa mi arrepentimiento. Sólo te suplico que la pena sea de suerte que se estienda a quitarme la vida, y no la honra; que puesto que yo la he puesto en manifiesto peligro, ausentándome de casa de mis padres, todavía quedará en opinión si el castigo que me dieres fuere secreto (451).

Teodosia niega la posibilidad del arrepentimiento y renuncia a servirse de él como pretexto o disculpa de su yerro. Rechaza igualmente los favores de la misericordia. Teodosia se sirve aquí de una argumentación lexicalizada por el catolicismo, que sin embargo exige una conclusión emancipada de la religión. Los fines que propugna la exdoncella están fuera del alcance de los medios con que, aurisecularmente, suelen resolverse de ordinario estos conflictos. De la exdoncella, no se olvide, se ha subrayado explícitamente «el raro entendimiento de que sois dotada» (450). Teodosia habla un lenguaje teológico, religioso, contrarreformista, pero exige una alternativa dilemática y decisiva, en una de cuyas cláusulas se anuncia un desenlace nada católico: el suicidio. El discurso de Teodosia no deja lugar a dudas: o se cumple su voluntad —hallar a Marco Antonio y formalizar el matrimonio prometido y comprometido— o se ejecuta su suicidio —no como mártir de ninguna fe, sino como alguien que no puede seguir viviendo con el peso de una culpa que es incompatible con su concepto de vida—. La segunda de las alternativas que exige Teodosia es completamente numantina, secular y racionalista[10]. Es, indudablemente, una ilustración literaria del pensamiento filosófico que objetiva Baruch Spinoza en su Ética:

El arrepentimiento no es una virtud, o sea, no nace de la razón; el que se arrepiente de lo que ha hecho es dos veces miserable o impotente (Spinoza, Ética, 4, liv; 1677/2004: 345).

¿Por qué? Muy fácil. Porque el arrepentimiento no es una virtud. Y no es una virtud porque parte de un hecho anterior reprobable, es decir, nace de una maldad consumada, sine qua non, y no puede haber virtud alguna nacida o generada de una perversión. Aceptar o asumir que lo virtuoso brota de lo perverso es completamente irracional e ilógico. Además, el arrepentimiento es, según Spinoza, un estado de ánimo influido no por la razón, sino al menos por tres pasiones más útiles que dañinas, y que son el miedo, la humildad y la vergüenza. De acuerdo con Spinoza, el miedo y la humildad son expresiones de impotencia humana. La humildad, a su vez, no es en absoluto una virtud, puesto que tampoco nace de la razón, sino de la tristeza o depresión del ánimo, y porque brota precisamente de la conciencia de la debilidad y de la impotencia propias (Ética, 4, LIII). La humildad es siempre una forma de mentira o de falsa modestia. Con todo, Spinoza reconoce que es preferible el arrepentimiento a la desvergüenza, característica de los soberbios, quienes, aun siendo impotentes para evitar los yerros, no temen las consecuencias que supone la desobediencia de las normas éticas.

Teodosia no es soberbia ni desvergonzada. Sólo puede imputársele la falta de firmeza, la impotencia, si se prefiere, que la llevó a ceder ante las pretensiones de Marco Antonio. Lo que hace de Teodosia un sujeto netamente espinosista es su reprobación del arrepentimiento, por una parte, y la expresión, por otra, de la potencia de su voluntad, cuyo objetivo es encontrar a su «esposo» y obligarle a formalizar el matrimonio al que sus actos, voluntariamente ejecutados, le han comprometido. En una palabra, Teodosia renuncia a prolongar sus debilidades o impotencias[11].

Las dos doncellas constituye, de hecho, la exposición literaria de dos voluntades, femeninas, que lucharán hasta el final por imponer la potencia, esto es, la fuerza, de sus voluntades sobre la realidad de unos hechos que las ha debilitado previamente, y con los que el curso de su vida se ha comprometido de forma irreversible. Ni Teodosia ni Leocadia son humildes ni dóciles. Tampoco soberbias o medrosas. Son sendas voluntades en el ejercicio de sus respectivas potencias. Y en el desarrollo de esta crítica ejercida de la propia culpabilidad, la arquitectura de la teología contrarreformista se pone sutilmente en entredicho en la fábula literaria de una novelita que, inocentemente, y a la italiana, se presenta como «ejemplar», «inofensiva» o incluso «lúdica». Como si Leocadia y Teodosia fueran incapaces de acciones y discursos críticos. Como si renunciar al arrepentimiento, y negarlo, fuera algo inocente y sin consecuencias en el siglo XVII español. La realidad de la novela remite a todo lo contrario. Más que leer a Cervantes como un rescoldo cálido de Erasmo, pacifista e idealista del religioso Renacimiento, habría que empezar a leerlo como un ardiente heterodoxo que preludia las líneas de un pensamiento mucho más crítico, afín a filósofos tan particulares como Spinoza, al que los credos más fundamentalistas del siglo XVII —dada su capacidad crítica— repudiaron insoportablemente. Cervantes tiene más en común con el pensamiento de Baruch Spinoza que con el de Erasmo de Róterdam.

Leocadia / Francisco y Teodosia / Teodoro

El caso de Leocadia / Francisco es muy diferente del de Teodosia / Teodoro. Leocadia es uno de los personajes más embusteros del relato[12]. Miente con frecuencia. Sin duda por temor, inseguridad y deseos de mantener en secreto informaciones esenciales sobre sí misma, por más que la propia Teodosia, sabedora de inquietudes femeninas, le promete explícitamente «el secreto que quisiéredes que tenga» (458). Mintiendo declara que sus intenciones son «pasar a Italia y probar ventura en el ejercicio de las armas» (455). Del mismo modo sugiere en un principio ser hija de Enrique de Cárdenas, y al verse corregida por Rafael aduce serlo de un mayordomo de don Sancho. Sólo en una segunda confesión reconocerá haber mentido inicialmente, y confirma entonces ser hija de Sancho de Cárdenas[13].

El discurso de Leocadia es, a los ojos del lector de la confesión de Teodosia, recurrente, pero en absoluto idéntico, y, en cierto modo, tampoco comparable. Leocadia tiene muy poco de qué acusarse. Salvo de despecho y celos. Despecho de Marco Antonio, celos de Teodosia. De hecho, la crítica de Leocadia será una crítica dialógica, pero en ningún caso logoterápica. Puede discutir con palabras todo lo que quiera, pero no ha hecho nada —si exceptuamos el abandono de la casa de sus padres— de lo que deba arrepentirse, no ha cometido ninguna falta, ni ha incurrido en ningún acto que la haga culpable de nada. Y nadie, ni siquiera ella misma, podrá amonestarla con el fin de reprocharle una conducta indecorosa. No estamos ante una persona que haya cometido una falta socialmente grave, sino simplemente ante una mujer afectada por la ansiedad psicótica de los celos de otra mujer y del despecho de un hombre. El problema es psicológico, no social.

[…] habiendo mirado más de aquello que fuera lícito a una recatada doncella la gentileza y discreción de Marco Antonio, y considerando la calidad de su linaje y la mucha cantidad de los bienes que llaman de fortuna que su padre tenía, me pareció que si le alcanzaba por esposo era toda la felicidad que podía caber en mi deseo […]. Con este pensamiento le comencé a mirar con más cuidado, y debió de ser sin duda con más descuido, pues él vino a caer en que yo le miraba, y no quiso, ni le fue menester al traidor otra entrada para entrarse en el secreto de mi pecho y robarme las mejores prendas de mi alma. Mas no sé para qué me pongo a contaros, señor, punto por punto, las menudencias de mis amores, pues hacen tan poco al caso, sino deciros de una vez lo que él con muchas de solicitud granjeó conmigo, que fue que, habiéndome dado su fe y palabra, debajo de grandes y, a mi parecer, firmes y cristianos juramentos de ser mi esposo, me ofrecí a que hiciese de mí todo lo que quisiese (459).

Pero Marco Antonio no hizo nada a Leocadia. Y muy a pesar de todo cuanto Leocadia hubiera querido que se le hiciese, y a lo cual se ofreció. Sin éxito. De todo aquello, la doncella —que ésta lo es de veras— conservaba una cédula que su pretendido le dio «firmada con su nombre, con tantas circunstancias y fuerzas escrita que me satisfizo» (459)[14]. Luego de la firma de tan sui generis contrato, que con toda probabilidad hubiera necesitado de confirmación, Leocadia dispone un encuentro al que Marco Antonio nunca asiste. Queda, de este modo, intacta la moza: «porque ni le gocé, ni me gozó, ni vino al concierto señalado» (460). Y Teodosia, desde un punto de vista moral, conserva, por lo que a Leocadia se refiere, impolutas sus posibilidades de matrimonio con Marco Antonio. Cervantes no hace de este relato una tragedia. ¿Cuál habría sido el desenlace posible de Las dos doncellas, si el señor Adorno hubiera gozado de Leocadia como gozó de Teodosia? No lo sabemos. Tampoco nos importa. Esa novela no la hubiera escrito Cervantes.

Al lado de Teodosia, que se juega el honor, Leocadia se juega neuróticamente un capricho. Y la propia Teodosia comprende lo que Leocadia no comprende: que esta última no está en condiciones de asumir ningún tipo de crítica sobre su responsabilidad en la historia, cuyo protagonismo trata de alcanzar. Teodosia renuncia a la más mínima crítica, sea dialógica, y por supuesto logoterápica, frente a su compañera, dándole, en todo, una razón de la que carece:

Sea como vos decís, señora Leocadia —respondió Teodosia—, que así como veo que la pasión que sentís no os deja hacer más acertados discursos, veo que no estáis en tiempo de admitir consejos saludables (462).

Fracasado su intento de recuperar a Marco Antonio, Leocadia abandona desesperada la casa del caballero catalán que los hospeda a todos. Rafael la sigue hasta encontrarla, y ambos se declaran su amor, no sin antes volver a reflexionar críticamente sobre el concepto de culpa que puede pender todavía sobre la interpretación de la conducta de tan audaz doncella, culpa que desde la modulación de la crítica logoterápica queda automáticamente neutralizada y disuelta: «no habrá necesidad —sentencia Rafael— de buscar disculpa donde no ha habido yerro alguno» (474)[15].

Marco Antonio Adorno

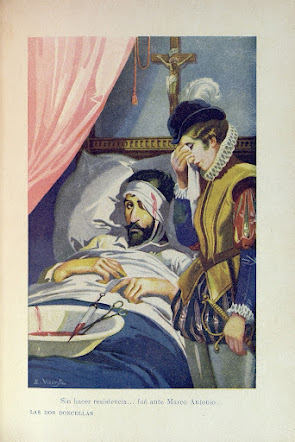

Marco Antonio Adorno es, podría decirse, el personaje clave de la novela. Su discurso, final y decisivo, tiene el valor de una sentencia jurídica determinante en la interpretación de los hechos narrados. Semejante a otros finales de las Novelas ejemplares, Marco Antonio, in articulo mortis, parece hablar desde una cumbre moral, desde una stoa admirable y verosímil. Su discurso representa la imposición de la verdad de los hechos, racionalizada desde sus propias competencias y perspectivas (emic), y en cierto modo inapelable por el respeto ante la inmediatez de la muerte. Nadie osa discutir sus palabras. El joven irresponsable que copula con una doncella so promesa de matrimonio, para abandonarla después, y poco menos que simultáneamente firma a otra una cédula en que le hace pareja promesa, habla ahora desde la sensatez, la moralidad y la razón. Marco Antonio, pseudomoribundo, se arropa el discurso de la ejemplaridad novelesca. Y habla nada menos que desde la autoatribución de la verdad[16]:

[…] pues mi corta suerte me ha traído a término, como vos decís, que creo que será el postrero de mi vida, y son los semejantes trances los apurados de las verdades, quiero deciros una verdad, que si no os fuere ahora de gusto, podría ser que después os fuese de provecho. Confieso, hermosa Leocadia, que os quise bien y me quisistes, y juntamente con esto confieso que la cédula que os hice fue más por cumplir con vuestro deseo que con el mío; porque antes que la firmase, con muchos días, tenía entregada mi voluntad y mi alma a otra doncella de mi mismo lugar, que vos bien conocéis, llamada Teodosia, hija de tan nobles padres como los vuestros; y si a vos os di cédula firmada de mi mano, a ella le di la mano firmada y acreditada con tales obras y testigos, que quedé imposibilitado de dar mi libertad a otra persona en el mundo. Los amores que con vos tuve fueron de pasatiempo, sin que dellos alcanzase otra cosa sino las flores que vos sabéis, las cuales no os ofendieron, ni pueden ofender en cosa alguna; lo que con Teodosia me pasó fue alcanzar el fruto que ella pudo darme y yo quise que me diese, con fe y seguro de ser su esposo, como lo soy. Y si a ella y a vos os dejé en un mismo tiempo, a vos suspensa y engañada, y a ella temerosa y, a su parecer, sin honra, hícelo con poco discurso y con juicio de mozo, como lo soy, creyendo que todas aquellas cosas eran de poca importancia, y que las podía hacer sin escrúpulo alguno, con otros pensamientos que entonces me vinieron y solicitaron lo que quería hacer, que fue venirme a Italia y emplear en ella algunos de los años de mi juventud, y después volver a ver lo que Dios había hecho de vos y de mi verdadera esposa. Mas doliéndose de mí el cielo, sin duda creo que ha permitido ponerme de la manera que me veis para que, confesando estas verdades, nacidas de mis muchas culpas, pague en esta vida lo que debo, y vos quedéis desengañada y libre para hacer lo que mejor os pareciere. Y si en algún tiempo Teodosia supiere mi muerte, sabrá de vos y de los que están presentes cómo en la muerte le cumplí la palabra que le di en la vida. Y si en el poco tiempo que de ella me queda, señora Leocadia, os puedo servir en algo, decídmelo, que como no sea recebiros por esposa, pues no puedo, ninguna otra cosa dejaré de hacer que a mí sea posible por daros gusto (471-472).

Marco Antonio no sólo se confiesa, sino que, en contra de lo que hubiera dictado Juvenal —Quod se iudice nemo nocens absoluitur… (XIII, 2)—, él mismo se enjuicia, sentencia y absuelve. Protegido por el ejemplarizante narrador, nadie le contradice. Marco Antonio parece haber vivido hasta ese momento sin conciencia de su culpa como hecho; en adelante, todo apunta a que vivirá sin conciencia de su culpa como sentimiento. En su confesión, autoabsolutoria tras haber ejercido sobre sí mismo toda la crítica de la que su persona es capaz, parecen estar definitivamente disueltas todas sus responsabilidades o culpabilidades. Dado que posteriormente su salud mejora, y queda como nuevo, en todos los sentidos, bastará una peregrinación a Santiago de Compostela —que el católico narrador[17] liquidará en una media docena de líneas[18]— para rematar la faena como un diestro[19]. Y conste que la peregrinatio se lleva a cabo como resultado de los votos hechos por su salud, mas en ningún caso por la responsabilidad de su comportamiento con las dos doncellas, del que el lector ha de suponerlo ya completamente exento. Lo he dicho al comienzo de mi interpretación de esta novela: la doctrina cristiana expone un concepto de culpa cuya finalidad es el bienestar del culpable.

Los seres humanos se arrepienten de las cosas sólo cuando ya no se hallan en disposición de volver a ejecutarlas. En este caso, el supuesto arrepentimiento de Marco Antonio no nace del propio sujeto, y menos aún de su conciencia, sino de las circunstancias que le imponen las incidencias de la vida. Algo así —y no es este el caso de nuestro personaje— puede desencadenar a veces una suerte de conversión que evoluciona bajo la forma de una cruzada contra los vicios que antaño hicieron posible la vida del individuo. No es el yo de Marco Antonio quien abandona el mal, sino que es el mal y las posibilidades inherentes a su realización quienes le abandonan a él.

Conclusión

El ser, o es material, o no es. En lugar de ser, término saturado de connotaciones metafísicas y espiritualistas, las filosofías materialistas hablan, específicamente, de materia. Como se ha sugerido en relación con otros aspectos de las Novelas ejemplares de Cervantes, la ontología materialista (Bueno, 1972) distingue dos planos: 1) el de la ontología general, cuyo contenido es la «materia indeterminada» (M), la materia en sí, o materia prima en sentido absoluto, como materialidad que desborda todo contexto categorial y se constituye en materialidad trascendental; y 2) el de la ontología especial, cuyo contenido es la «materia determinada», es decir, la materia manipulada, transformada, roturada en las diferentes parcelas y campos categoriales de la actividad humana (Mi).

En primer lugar, la ontología general (M) corresponde a la idea de materia ontológico general, definida como pluralidad, exterioridad e indeterminación. La ontología general (M) es una pluralidad infinita, y desde ella se niega tanto el monismo metafísico (inherente al cristianismo y al marxismo) como el holismo armonista (propio de las ideologías panfilistas, entregadas al diálogo, el entendimiento y entretenimiento universales, la paz perpetua o la alianza de las civilizaciones).

En segundo lugar, la ontología especial (Mi) es una realidad positiva constituida por tres géneros de materialidad, en que se organiza la realidad del mundo conocido (Mi)[20]:

Mi = M1, M2, M3

El primer género de materialidad (M1) está constituido por los objetos del mundo físico (el cuerpo de todo tipo de objetos visibles o invisibles, rayos ultravioleta, rocas, organismos, satélites, bombas atómicas, mesas, sillas…); comprende materialidades físicas, de orden objetivo (las dadas en el espacio y en el tiempo). El segundo género de materialidad (M2) está constituido por todos los fenómenos de la vida interior (etológica, psicológica, histórica…) explicados materialmente (celos, miedo, orgullo, fe, amor, solidaridad, paz…); comprende materialidades de orden subjetivo (las dadas antes en una dimensión temporal que espacial). El tercer género de materialidad (M3) está constituido por los objetos lógicos, abstractos, teóricos (los números primos, el si bemol, la langue de Saussure, las teorías morales contenidas en el imperativo categórico de Kant, los referentes jurídicos, las leyes, las instituciones…); comprende materialidades de orden lógico (las que no se sitúan en un lugar o tiempo propios). Estos tres géneros de materialidad son heterogéneos e inconmensurables entre sí (Bueno, 1990). Son también coexistentes, ninguno va antes que otro y ninguno se da sin el otro: se codeterminan de forma mutua y constante, y ninguno de ellos es reducible a los otros.

En las Novelas ejemplares cervantinas, todos los hechos, aunque discurran retórica y funcionalmente a través del segundo género de materialidad —celos, ansias de libertad, locura, esperanza, amor, vanidad, egoísmo, placer, cobardía, engaño… (M2)— siempre apuntan y se resuelven en el tercer género de materialidad: justicia, honor, matrimonio, ejército, Iglesia, Estado… (M3).

Éstos son los criterios ontológicos que asume la Crítica de la razón literaria, desde los cuales se reinterpreta la literatura y, también, el resto de teorías literarias histórica y contemporáneamente anteriores a ella. Para la Crítica de la razón literaria, la literatura no es en absoluto un mundo posible[21]. Semejante declaración sólo puede interpretarse como una ridiculez. Ni don Quijote, ni Ulises, ni Robinson, ni Julien Sorel, ni Dante en los Infiernos, ni el príncipe Hamlet han pertenecido ni pertenecerán jamás a ningún mundo que tenga la menor posibilidad de existir. Para la Crítica de la razón literaria, la literatura es un discurso sobre el mundo real y efectivamente existente, que exige una interpretación dada desde el presente y a partir de la singularidad de las formas poéticas en que se objetivan textualmente los referentes materiales de sus ideas y contenidos lógicos. Toda interpretación literaria ha de estar implantada en el presente, porque la literatura no es una arqueología de las formas verbales, y aún menos la fosilización de un mundo pretérito y concluido. La lectura y la interpretación literarias no son en absoluto los instrumentos de una autopsia.

A su vez, la singularidad de las formas poéticas en que se objetiva el hecho literario hace de la filología una ciencia inexcusable para cualquier pretensión interpretativa, de la que la Crítica de la razón literaria no puede prescindir. La Teoría de la Literatura sobre que la se expone esta crítica de las Novelas ejemplares se construye sobre los criterios de la filología y la filosofía críticas, desde la tradición literaria hispanogrecolatina y contra la posmodernidad, y toma como núcleo de sus interpretaciones los que considera contenidos materiales de la investigación literaria: las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios.

El núcleo de toda interpretación literaria reside en última instancia en el análisis objetivo de las ideas expresadas formalmente en sus tres géneros de materialidad (física, fenomenológica y lógica), es decir, en la interpretación de las ideas contenidas y expresadas material y formalmente en las obras literarias. Esto ha de ser así necesariamente porque los referentes materiales y formales de la literatura se sitúan en el mundo real. No son una posibilidad, son una realidad. Y una realidad necesaria, porque pertenecen al mundo de los hechos. Su combinatoria formal sin duda da lugar a una fábula, a una invención, a una ficción, pero como tales referentes, como materiales en sí mismos considerados, son reales más allá de la literatura y existen real y efectivamente en el mundo, es decir, específicamente, en el mundo conocido, en la realidad en que vivimos (Mi).

La Crítica de la razón literaria, como Teoría de la Literatura, estudia la realidad tal como está formalizada y construida filológica y semiológicamente en términos literarios, es decir, interpreta la realidad de la literatura, cuyo referente es la realidad humana, y lo hace desde la organización crítica y filosófica de las ideas, esto es, desde criterios racionales, lógicos y dialécticos. Por eso es completamente cierto y coherente afirmar que la literatura está hecha de realidades y de ideas que la contienen, expresan e interpretan, y no sólo de palabras. La literatura no es una realidad exclusivamente verbal. Si no sucediera así no sabríamos a qué se refiere una obra literaria, ni de qué nos habla, ni siquiera sabríamos decir cuáles son sus contenidos más allá del lenguaje.

La ficción no existe sin alguna forma de implicación en la realidad. La literatura, de hecho, no existe al margen de la realidad. La literatura nace de la realidad y nadie ajeno a la realidad puede escribir obras literarias ni interpretarlas. La literatura no es posible en un mundo meramente posible. Muy al contrario, la literatura sólo es factible en un mundo real, como hecho creativo y como hecho interpretativo. Los materiales de la literatura son reales o no son. Los referentes literarios remiten siempre a un mundo real y efectivo. Estos referentes siempre pertenecen a uno, o a varios, de los tres géneros de materialidad (M1, M2, M3) que constituyen la ontología especial (Mi), es decir, las innumerables realidades positivas —nunca posibles o imaginarias, sino reales— que constituyen la heterogeneidad e inconmensurabilidad del Mundo categorizado o interpretado en que vivimos. Una teoría literaria que organiza los contenidos materiales de la literatura, como contenidos positivos del Mundo interpretado, en diferentes campos de variabilidad, dispuestos a su vez en los tres antemencionados géneros de materialidad (M1, M2, M3), nos permite interpretaciones más profundas que otras metodologías desde las que no se presta atención a tales hechos.

Don Quijote es un ente de ficción, es decir, es una materia de ficción, una materia verbal —una materia literaria que puede estudiarse conceptualmente—, pero su cabeza, su tronco y sus extremidades, como su adarga y su caballo, como su ama y su sobrina, remiten respectivamente no sólo al primer género de materialidad, en el que nosotros, seres humanos de carne y hueso, reconocemos y comprobamos la existencia real y efectiva de nuestra cabeza, tronco y extremidades, sino que también remiten al segundo y al tercer género de materialidad, a los que pertenecen, respectivamente, la locura y la fama (M2), por ejemplo, y las ejecutorias de hidalguía o el decreto de expulsión de los moriscos (M3), referentes materiales imprescindibles todos ellos en la interpretación del Quijote.

Todas las obras literarias de Cervantes conducen inevitablemente al lector al tercer género de materialidad, el constituido por las ideas y los objetos lógicos, y dentro de él se exige al intérprete reflexionar críticamente sobre sus contenidos, desde criterios rigurosamente racionales y lógicos. La originalidad de las Novelas ejemplares, desde el punto de vista de las exigencias críticas a que nos conduce y obliga el autor —que no el narrador, quien es una mera creación autorial— dentro del mundo de los objetos lógicos (M3), radica en el antropomorfismo del mundo contenido en sus formas literarias.

En las Novelas ejemplares de Cervantes el espacio antropológico queda reducido al eje circular, es decir, al mundo de las relaciones que mantienen los seres humanos consigo mismos, al margen completamente del eje angular (los referentes numinosos como realidades religiosas vivas) y del eje radial (los objetos de la naturaleza como protagonistas de los hechos narrados). No hay dioses, sino teoplasmas, esto es, manifestaciones inertes de divinidades estériles; no hay creencias naturales, sino religiones dogmáticas o teológicas (religiones terciarias); no hay realidades numinosas vivas, ni siquiera bajo la forma de mitos zoomorfos, como sí sucederá lúdicamente en el Persiles; no hay en las Ejemplares una mitificación de la naturaleza, ni siquiera una mínima idealización, lejos ya de las utopías renacentistas postuladas en la crisálida de La Galatea o en el incipiente barroquismo del primer Quijote; no hay tampoco mitos andromorfos que, al modo del Viaje del Parnaso, rehabiliten el delirio mitológico del paganismo clásico. En las Ejemplares sólo habitan el hombre y la mujer, frente a sí mismos. Sin dioses, sin paraísos ideales, sin ángeles custodios, y siempre a merced de los elementos más terrenalmente materiales. Esa es la gran y singular lección de las Novelas ejemplares en el conjunto de la creación literaria cervantina: la cúspide del antropomorfismo psicologista y fenomenológico (M2) en su relación crítica con los objetos lógicos (M3) y su materialización en las formas literarias de la narrativa aurisecular (M1). Ese es el Cervantes de las Ejemplares. Un Cervantes único en el conjunto de su creación literaria. Un Cervantes insoluble en agua bendita.

________________________

NOTAS

[1] Güntert (1993) siempre se ha distinguido por identificar en las Novelas ejemplares de Cervantes, y en el conjunto de su producción literaria, una interpretación diferente de la literal, disidente ante la apariencia, una interpretación, en suma, crítica entre Cervantes y su mundo, lo que le lleva a hablar del «discurso narrativo cervantino» como un discurso que «no siempre coincide con el pensamiento de la mayoría y que puede incluso describir una realidad, desde el punto de vista de la sociedad, conflictiva. Parece, por tanto, que la novela Las dos doncellas admite, a más de una interpretación moral o edificante, una lectura metaliteraria» (Güntert, 2005: 121). Coincido plenamente con el hispanista suizo, al reconocer que la supuesta ejemplaridad de las novelas cervantinas ha de ser racionalmente discutida: «La ejemplaridad condiciona a menudo la voz narrativa cervantina, que deviene, por consiguiente, una autoridad problemática, aspecto que no siempre han advertido los lectores de Cervantes, ni siquiera los del siglo XX. La autoridad católico-tridentina de Cervantes y de sus narradores ha sobrevivido a través de los siglos. El lector crítico, no obstante, si pretende desentrañar el significado último de los relatos cervantinos, hace bien en no fiarse demasiado de ella» (Güntert, 2005: 124).

[2] Los mitos siempre preservan a todos aquellos que viven de su mitología. El mito de la cultura (Bueno, 1997) «protege» a cuantos viven de él: ministros de cultura, concejales de cultura, políticos, directores de cine, intelectuales, cantantes, pintores callejeros, etc., etc., etc. Lo mismo cabe decir de todo tipo de mitos, especialmente de los contemporáneos (el mito de la izquierda, el mito de la paz, el mito del indigenismo, el mito de la identidad, el mito de la posmodernidad, el mito de la solidaridad, el mito de la «memoria histórica», el mito del diálogo, el mito del pensiero debole, etc.). Vivimos en una de las sociedades más mitologizadas de los últimos siglos. Y es una realidad digna de estudio el hecho de que la mayor parte de estos mitos tengan como artífice lo que ordinariamente se identifica a sí mismo como el «discurso de la izquierda». Quizá pueda afirmarse que el «discurso de la izquierda» ha perdido el «discurso de la razón», al entregarse con tanto afán a la generación de mitologías y de explicaciones imaginarias de hechos, con frecuencia al servicio —paradójicamente— del gran capital global e internacional. Mas poco importa carecer de razón (logos), si se posee la fuerza verosímil de un imaginario social imposible (mythos). Si el «gran capital», gestor de la globalización y amigo íntimo del comercio, se ha hecho con el mecenazgo y promoción de la izquierda posmoderna, sin duda se debe a que el discurso y la mitología de esa izquierda es mucho más simpático y divertido que el de la derecha, hoy rancio, anticuado y sin ningún aliciente. Ser de izquierdas es divertido. Ser de derechas es aburridísimo. Ser demócrata es vivir en la diversión aparentando aburrimiento. Algo así como ser intelectual. Y hay algo más, algo sutilmente seductor y decisivo. Antaño, las víctimas estaban en la izquierda. Hoy, sin embargo, en la izquierda están los inquisidores, los catequistas, los predicadores, los censores y los comisarios de lo políticamente correcto. La izquierda, hoy, es el poder, la vida plena y la autosatisfacción personal. Quedan pendientes las consecuencias. El futuro, como siempre, tiene la palabra.

[3] «En entrando en ella, oyeron grandísimo ruido y vieron correr gran tropel de gente con grande alboroto, y preguntando la causa de aquel ruido y movimiento les respondieron que la gente de las galeras que estaban en la playa se había revuelto y trabado con la de la ciudad. Oyendo lo cual, don Rafael quiso ir a ver lo que pasaba, aunque Calvete le dijo que no lo hiciese, por no ser cordura irse a meter en un manifiesto peligro, que él sabía bien cuán mal libraban los que en tales pendencias se metían, que eran ordinarias en aquella ciudad cuando a ella llegaban galeras. No fue bastante el buen consejo de Calvete para estorbar a don Rafael la ida, y así le siguieron todos» (465).

[4] Sin embargo, la complejidad de Rafael no se agota en la curiosidad de su carácter. Rafael es también, sin duda, el personaje más racionalista de la novela: perdona el descuido de su hermana sin renunciar al logro de sus objetivos, la conduce hábilmente hasta unirla a Marco Antonio, aún a pesar de los recelos que la presencia de este le puede ocasionar en sus pretensiones amorosas con Leocadia, y dispone con sostenida astucia a lo largo de toda la novela la revelación y ocultación de los secretos entre su hermana y su pretendida, movido siempre de una curiosidad que jamás le traiciona. El racionalismo nunca es casual en Cervantes. No en vano la novela concluye con sucesivas apelaciones a la razón y a la racionalidad. Así, ante el duelo que protagonizan los padres de Rafael y Marco Antonio, el narrador advierte que da «el sobresalto lugar al discurso de la razón» (478), por una parte, y por otra señala, a propósito de la fuerza del amor, «que hace el apetito a la razón» (480).

[5] Conceptos conjugados (Bueno, 1978a) son aquellos pares de conceptos que mantienen una oposición sui generis a la que se denomina conjugación. En consecuencia, tales conceptos no se interpretarán como contrarios, contradictorios o insolubles, sino como conjugados, es decir, como entretejidos o interrelacionados. La conjugación puede ser diamérica (partitiva: entre partes de un todo) o metamérica (totalizante: entre totalidades compactas o completas).

[6] «Y si esta compasión que os tengo y el presupuesto que en mí ha nacido de poner mi vida por vuestro remedio, si es que vuestro mal le tiene, merece alguna cortesía en recompensa, ruegos que la uséis conmigo, declarándome, sin encubrirme cosa, la causa de vuestro dolor» (446). El mismo procedimiento usará más adelante la propia Teodosia ante Francisco / Leocadia, transgrediendo, merced a la curiosidad, el secretismo de la mujer vestida de hombre, a la que delatan los orificios auriculares de sus pendientes.

[7] El desenlace del saqueo protagonizado por los bandoleros catalanes no se agota en sí mismo, sino que contiene y sugiere ciertas notas de ironía religiosa, a las que la redacción de Las dos doncellas no se sustrae. Así se percibe en el relato de las consecuencias del asalto, cuando, tras haber sido desposeídos de dineros y ropas, desnudos y afrentados, un miembro de la comitiva afirma «que le pesaba más de una caja de Agnus que de Roma traía, que de otras infinitas cosas que llevaban» (455). Y poco más adelante, el narrador «ejemplar», revela el cinismo de un Cervantes que, ahora, no duda en afirmar que, Rafael y Teodosia, «repartiendo entre los que más necesidad a su parecer tenían algunos dineros, especialmente entre frailes y clérigos, que había más de ocho, hicieron que subiese el mancebo [Leocadia, disfrazada de hombre] en la mula de Calvete, y sin detenerse más, en poco espacio se pusieron en Igualada» (456). ¿Por qué son frailes y clérigos los que, según el narrador, a juicio de Rafael y Teodosia, más necesidad tienen de «algunos dineros»? Este narrador dista mucho del del capítulo XIX de la primera parte del Quijote, quien, tras haber saqueado Sancho las alforjas de los frailes o clérigos que portaban el cuerpo muerto, afirma de caballero y escudero: «almorzaron, comieron, merendaron y cenaron a un mesmo punto, satisfaciendo sus estómagos con más de una fiambrera que los señores clérigos del difunto —que pocas veces se dejan mal pasar— en la acémila de su repuesto traían» (Quijote, 19, II: 207).

[8] «[…] que puesto que en el modo que habéis tenido en contarme vuestro suceso se ha mostrado el raro entendimiento de que sois dotada, y que conforme a esto os debió de engañar más vuestra voluntad rendida que las persuasiones de Marco Antonio, todavía quiero tomar por disculpa de vuestro yerro vuestros pocos años, en los cuales no cabe tener experiencia de los muchos engaños de los hombres» (450).

[9] «Mirábala su hermano, y aunque la soltura de su atrevimiento le incitaba a la venganza, las palabras tan tiernas y tan eficaces con que manifestaba su culpa le ablandaron de tal suerte las entrañas, que con rostro agradable y semblante pacífico la levantó del suelo y la consoló lo mejor que pudo y supo, diciéndole, entre otras razones, que por no hallar castigo igual a su locura, le suspendía por entonces; y así por esto, como por parecerle que aún no había cerrado la fortuna de todo en todo las puertas a su remedio, quería antes procurársele por todas las vías posibles, que no tomar venganza del agravio que de su mucha liviandad en él redundaba» (452).

[10] De ninguna manera es posible aceptar, desde los criterios de la razón, el ilusionismo alegórico de autores como Collins (2002), a propósito de Las dos doncellas. En su trabajo, Collins interpreta desde los dogmas de la fe católica esta novela de Cervantes. El resultado no es crítica literaria, sino una instrumentalización aberrante de la literatura para hacer prédica religiosa. Se interpreta la literatura desde la creencia fideísta, no desde la razón crítica. De este modo, Collins ve en la novela lo que no existe: «Al hacer el papel de confesor-interlocutor, los personajes […] parecen actuar como agentes del poder divino, de un Dios que es tan clemente y amoroso como misterioso en su manera de intervenir en los asuntos humanos» (Collins, 2002: 31). ¿De qué Dios nos habla Collins? ¿Dónde están en el relato ese u otros dioses? «De todas las confesiones montadas en la novela, la de Teodosia se conforma más al Sacramento de Penitencia esbozado en la sesión catorce del Concilio de Trento de 1551» (33). ¿Trata de convencernos Collins de que Las dos doncellas es un libro catequético escrito por Cervantes sobre la confesión tridentina? Tal parece: «Las dos doncellas hace alarde de las reformas confesionales tridentinas, sobre todo del poder liberador del discurso confesional y su potencial para salvar el alma de la enfermedad espiritual del pecado» (33). ¿De veras «hace alarde»? Poco después Collins convierte el aposento del mesón de Castilblanco en un utilísimo confesionario, atribuyendo a Cervantes lo que sólo puede imputársele a ella misma, sin ningún tipo de razón ni fundamento literario, pues sustituye la realidad de la literatura por una invención que sólo ella dice ver como una ilusión religiosa: «Cervantes transforma la habitación en confesionario» (34). Y glosa: «La cabina de madera ya tan conocida se inventó como método para guardar la anonimia del confesante y proteger a las mujeres del contacto amoroso no deseado del confesor […]. Las tinieblas metafóricamente conjuran la imagen del tabique de un confesionario» (34-35). Identificando de forma gratuita e irracional el monólogo de Teodosia con la confesión religiosa del catolicismo contrarreformista y contemporáneo, Collins nos revela que «el discurso confesional es una forma de hablar muy especial, un duólogo o un diálogo concentrado en que se expresan valores y el lenguaje ejerce un poder transformacional en las relaciones entre lo divino y los seres humanos» (35), como si la forma de sus palabras tuvieran algún contenido real más allá del fideísmo y de la imaginación religiosa de quien las profesa. Collins lleva la argumentación a extremos propios de la ficción interpretativa más gratuita: «En el caso de la confesión, Dios se queda al fondo, detrás del duólogo sacramental, como un participante y un espectador activo, pero invisible» (35-36). Esto es teología de la literatura, y en absoluto crítica literaria aplicable a Cervantes. La conclusión, en efecto, sólo puede ser una declaración mítica, ilusa, optimista, gratuita, mística, propagandística, que no nos informa acerca de la narrativa cervantina en absoluto, sino del credo religioso de Collins: «El discurso confesional de Teodosia muestra la estructura tripartita especificada por el Concilio de Trento en 1551, la cual consiste en: (1) la contrición, o la expresión de culpabilidad y dolor por las transgresiones cometidas; (2) la confesión en sí, o la declaración verbal de los pecados; y (3) la reconciliación, o la absolución y la desaparición de los pecados, realizada por su admisión» (36). Las palabras de Collins son un ejemplo excelente de las pretensiones del discurso fideísta por religar la literatura secular a los dogmas teológicos. Ya lo he dicho muchas veces: Cervantes no es soluble en agua bendita (Maestro, 2005a). No pierdan su tiempo. Calderón da más juego.

[11] La doble miseria o impotencia inherente al arrepentimiento estriba en el hecho de haber sido vencido el sujeto primero por el mal y más tarde por la tristeza. Y habría que añadir que en tanto que constituye una forma de tristeza, no puede ser virtud, pues esta siempre es alegre, y también porque el arrepentirse supone la percepción y el conocimiento de una impotencia, no de una potencia. Ahora bien, como quiera que los hombres pocas veces viven según el estricto dictado de la razón, si han de pecar por algún lado, opina Spinoza, mejor que sea por este, en lugar de por una absoluta y despreocupada desvergüenza. Por otra parte, no estará de más recordar que, si la tristeza o depresión suele seguir a los actos «malos» y la alegría o entusiasmo a los «buenos», depende —de acuerdo con Spinoza— más que nada de la educación, es decir de la asociación entre los actos (buenos o malos) y los sentimientos respectivos (alegría o tristeza), como consecuencia de la aprobación o desaprobación que la sociedad en general hace de unos u otros. Lo que conduce, finalmente, a la conclusión de que «la moral y la religión no son las mismas para todos, sino que, por el contrario, lo que es sagrado para unos es profano para otros, y lo que es para unos honesto es para otros deshonesto. Así pues —concluye Spinoza (1677/2004: 283 ss)—, según ha sido educado cada cual, se arrepiente o se gloría de una acción». De acuerdo con este pensador, ni el remordimiento ni el arrepentimiento pueden ser virtudes por el simple hecho de que uno y otro presuponen el mal, ya que sólo son posibles, sólo pueden constituirse y desarrollarse, a partir de la ejecución de experiencias reprobables. Si se aceptan como virtudes, serán virtudes nacidas de perversidades. Con todo, como se ha indicado, es preferible el arrepentimiento a la desvergüenza. En términos racionales, el primero no puede considerarse nunca como una virtud; en cuanto la segunda, es evidente que identifica a quien rebasa los límites moralmente tolerables de cualquier sociedad política. Hacer del arrepentimiento una virtud es una falacia; convertirlo, al modo de Max Scheler, en una suerte de «renacimiento espiritual», es, en el mejor de los casos, un idealismo panfilista y, en el peor de ellos, un irracionalismo delirante.

[12] «Leocadia, en cambio, parece representar un estilo de narración mucho más fantástico, que apenas tiene en cuenta la verdad de los hechos […]. Discrepa, en consecuencia, del estilo narrativo de Teodosia, que había contado a su hermano todo lo sucedido con pelos y señales («punto por punto»). Una y otra modalidad narrativa quedan, a partir de aquí, nítidamente perfiladas» (Güntert, 2005: 120).

[13] «En lo que toca a mi patria, la verdad he dicho; en lo que toca a mis padres, no la dije; porque don Enrique no lo es, sino mi tío, y su hermano don Sancho mi padre, que soy la hija desventurada que vuestro hermano dice que don Sancho tiene tan celebrada de hermosa» (458).

[14] La suerte de la cédula será muy distinta de la prevista por Leocadia, pues se la llevan los bandoleros con el resto de sus pertenencias: «me sucedió lo que ya habréis sabido de los bandoleros, que me quitaron cuanto traía, y entre otras cosas la joya que sustentaba mi salud y aliviaba la carga de mis trabajos, que fue la cédula de Marco Antonio, que pensaba con ella pasar a Italia, y hallando a Marco Antonio, presentársela por testigo de su poca fe y a mí por abono de mi mucha firmeza, y hacer de suerte que me cumpliese la promesa» (461).

[15] Güntert comenta en los siguientes términos la unión entre Rafael y Leocadia: «Es significativo que estos amantes, que —recordemos— no representan el discurso de la sociedad, se encuentren, en este momento, a cielo abierto y en la orilla del mar. Rafael, empero, no es aquí el único que busca las palabras precisas; también lo hace el narrador: interviene en primera persona, cuando Rafael decide expresar su amor a la desilusionada Leocadia, para delimitar, con breves palabras, los distintos conceptos de verdad posibles en el ámbito de la literatura» (Güntert, 2005: 121).

[16] «Ambos, Teodosia y Marco Antonio, exhiben no obstante un mismo concepto de verdad: se apoyan en la realidad efectiva y creen que es factible reproducir los hechos positivos por medio del lenguaje. Rafael y Leocadia constituyen en cambio una pareja poco convencional: en su concepto de verdad hay menos de averiguación y mención de todos los pormenores que de síntesis de los hechos y de sus repercusiones. Rafael, a quien animan la curiosidad y la fantasía, recibe el sobrenombre de ‘el deseoso’ ya en la escena del mesón, y Leocadia, que a las veces se vale de la fabulación, el de ‘la dudosa’» (Güntert, 2005: 120).

[17] Por momentos, el narrador habla como si él mismo conociera los designios del mismísimo Dios: «Pero Dios, que así lo tenía ordenado, tomando por medio e instrumento de sus obras —cuando a nuestros ojos quiere hacer alguna maravilla— lo que la misma naturaleza no alcanza, ordenó que el alegría y poco silencio que Marco Antonio había guardado fuese parte para mejorarle, de manera que otro día, cuando le curaron, le hallaron fuera de peligro; y de allí a catorce se levantó tan sano que, sin temor alguno, se pudo poner en camino» (476). Aunque el narrador evita el término «milagro», no cabe duda alguna de que sus palabras —una maravilla que la «naturaleza no alcanza», atribuible, por tanto, a Dios— lo sugieren con inhabitual claridad. Deseamos que Marco Antonio se recupere, y por eso, como lectores, no somos en este punto demasiado exigentes, al aceptar —hemos aceptado de Cervantes muchas audacias— lo imprevisto, por supuesto, e incluso lo sobrenatural, verosímil.

[18] «[…] y caminando con la comodidad que permitía la delicadeza de las dos nuevas peregrinas, en tres días llegaron a Monserrat, y estando allí otros tantos, haciendo lo que a buenos y católicos cristianos debían, con el mismo espacio volvieron a su camino, y sin sucederles revés ni desmán alguno llegaron a Santiago. Y después de cumplir su voto, con la mayor devoción que pudieron, no quisieron dejar el hábito de peregrinos hasta entrar en sus casas, a las cuales llegaron poco a poco, descansados y contentos» (477).

[19] Sobre el narrador de las Ejemplares, una vez más, debe leerse a Güntert: «El narrador en primera persona de Las dos doncellas, desde el punto de vista del discurso de la sociedad, es ciertamente poco fiable […]. Cervantes se atreve a socavar el concepto de mímesis artística y, a un tiempo, investiga qué medios lingüísticos son indispensables para convencer y satisfacer a los lectores […]. La teoría aristotélica de la imitatio ha sido subvertida […]. La verosimilitud se encuentra, a partir de este momento, sometida a la persuasión, y no reproduce una imagen exacta del mundo, sino que crea, a través del discurso, la realidad misma del texto» (Güntert, 2005: 124). Me adhiero al hispanista suizo, en definitiva, al considerar que los narradores de Cervantes son siempre muy poco fiables. La subversión sistemática de los principios poéticos de corte aristotélico —que paradójicamente se le ha atribuido con excesiva ligereza, incluso por críticos reputados (Riley, 1962)—, es, en mayor o menor medida, un hecho en todas las novelas cervantinas.

[20] La arquitectura trimembre de la ontología especial mantiene una estrecha correspondencia con la estructura ternaria del eje sintáctico del espacio gnoseológico, cuyos sectores son los términos de las ciencias (realidades físicas), las operaciones que ejecutan los sujetos gnoseológicos (realidades fenomenológicas), y las relaciones que permiten a los sujetos operatorios la manipulación de los términos, de acuerdo con criterios sistemáticos, normativos, estructurales, preceptivos, legales, etc. (relaciones lógicas).

[21] Desde los presupuestos metodológicos de la Crítica de la razón literaria, el libro de Dolezel titulado Heterocósmica (1998), con justicia poco citado y reseñado en trabajos de calidad escritos en lengua española, sólo puede interpretarse como una retórica de la ficción o un escrito de teología literaria.

- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «Crítica de la culpa, como «ejercicio» y como «representación», en Las dos doncellas de Cervantes», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (IV, 2.26), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).

⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria

- 10 tesis diferenciales de la Teoría de la Literatura del Hispanismo contra las teorías literarias anglosajonas: la Crítica de la razón literaria, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú.

- Presentación de la Crítica de la razón literaria en el Ateneo de Santander, con Eliseo Fernández Rabadán.

- Cervantes sobre Shakespeare: es irracional de comparar al autor del Quijote con mitos anglosajones. Presentación de la Crítica de la razón literaria en la biblioteca pública de Orense.

- Crítica al Prólogo de las Novelas ejemplares.

- Mujeres malvadas en la obra literaria de Miguel de Cervantes.

- La gitanilla de Cervantes: la ética contra la moral.

- Política y religión en El amante liberal.

- Iglesia, nobleza y delincuencia organizada en Rinconete y Cortadillo.

- El triunfo de la libertad humana en La española inglesa.

- El individuo contra la sociedad en El licenciado Vidriera.

- Fuerza y materia en La fuerza de la sangre.

- El patriarcado contra la violación aristocrática de la mujer en la literatura de Cervantes: La fuerza de la sangre.

- Sarcasmo, parodia y celos en El celoso extremeño.

- El Estado y el individuo ante las sociedades gentilicias: sobre La ilustre fregona.

- Culpa, responsabilidad y arrepentimiento en Las dos doncellas.

- ¿Qué es la libertad y para qué sirve? Sobre La señora Cornelia.

- La mentira en El casamiento engañoso.

- El coloquio de los perros: desmitificación crítica de todos los idealismos.

- Censura, literatura y libertad: sobre la escritura y publicación de la novela Maurice de Edward M. Forster.

- Contra la confusión de la idea de ficción en las teorías literarias actuales.

- Ficción y literatura.

- Ficción y realidad. Sobre la realidad de la ficción literaria.

- Cuatro tipos de ficción literaria.

- Exposición y debate sobre la ficción literaria según la Crítica de la razón literaria.

Responsabilidad y culpa en Las dos doncellas de Cervantes

Interpretación del Prólogo cervantino a las Novelas ejemplares

Mujeres malvadas en la obra literaria de Cervantes

* * *