Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica

del conocimiento racionalista de la literatura

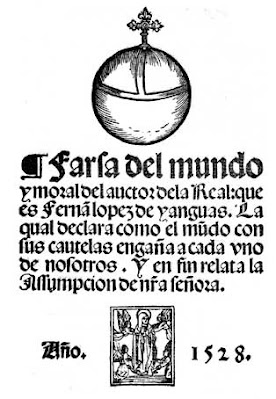

Cuestiones religiosas en la Farsa del Mundo y Moral de Hernán López de Yanguas

La Farsa del Mundo y Moral (1524) de Hernán López de Yanguas es una pieza dramático-religiosa que preserva en el Renacimiento un modo medieval de hacer teatro, muy determinado por la doctrina teológica católica y por el formalismo alegórico. Los secretos morales son la única razón de ser de la alegoría. Y no hay ningún fenómeno natural o cósmico, ni antropológico o relativo a la vida del ser humano, que no pueda ser objeto de una interpretación alegórica. Del mismo modo que hay disciplinas que están dignificadas por su objeto de estudio (Dios dignifica a la teología, el Hombre a la antropología, la mujer posmoderna al feminismo universitario y especulativo, la identidad disociativa a los nacionalismos del siglo XXI, etc.), las alegorías, especialmente en la literatura, están dignificadas por sus objetos, referentes o artífices inmediatos. Paralelamente, no conviene olvidar que toda alegoría constituye en última instancia una interpretación abductiva y retórica, nunca científica, del objeto cuyo conocimiento se pretende. La alegoría no ofrece en realidad una interpretación científica del objeto de estudio, sino una expresión moralista del sujeto que estudia, interpreta o simplemente alegoriza, es decir, del crítico literario, con frecuencia singular alegorista de la literatura. La alegoría no sirve tanto para conocer la obra literaria (el Quijote, por ejemplo), sino al intérprete de ella (Unamuno, en su Vida de don Quijote y Sancho, 1905).

Una interpretación alegórica es, en suma, una invitación a discutir un problema no en términos científicos, sino en términos morales, psicológicos, ideológicos, teológicos, es decir, espurios, ideales, acríticos. Podríamos decir, incluso, programáticos o imperativos. El triunfo de la alegoría no es el triunfo de la obra literaria, sino el de su autor o intérprete, es decir, su artífice o crítico literario, convertido en alegorista libérrimo. Y en ocasiones lo que triunfa no es ni siquiera el crítico o el intérprete, sino el «tercer mundo semántico» desde el cual este supuesto crítico o autor enuncia el moralismo de su interpretación.

Sucede

además que ningún advenedizo puede permitirse el lujo de alegorizar

interpretativamente sobre una obra literaria. La interpretación alegórica es

patrimonio y privilegio de los patriarcas de la interpretación, o de los

artífices institucionales de ella, es decir, bien de los críticos literarios

canonizados por el mercado editorial y por la sacralización de la Academia,

bien de los escritores o dramaturgos teológicamente autorizados para ejercerla

(«doctores tiene la Iglesia…»). La alegoría, en suma, o es el discurso de un

Patriarca, o es la declaración de un insensato. Detrás de la alegoría no hay

más que el poder institucional de quien la formula. Un patriarcado, una

autoridad, una institución eclesiástica. Ninguna consistencia científica cabe

esperar de ella. La alegoría funciona siempre como una retórica de la moral.

Concretamente, de la ideología confesional. De hecho, hablar de alegoría

confesional es una redundancia en cierto modo. Toda alegoría es de algún modo

fruto de una confesión religiosa y moral. Es también afirmación de ella, y,

aplicada a la hermenéutica de la literatura, se convierte en el ejercicio de

una crítica literaria confesional. Se construye así una hermenéutica cuyos

cimientos no son otra cosa que «creacionismo mágico». Nada más lejos de una

interpretación racional, dialéctica y lógica de las ideas contenidas en la

literatura. En última instancia, toda alegoría expresa la superstición

simbólica de ideales morales, con frecuencia supremos. Reduce la literatura a

un fetichismo moral. Afortunadamente, la literatura, incluso la confesional,

sobrevive a las numerosas interpretaciones alegóricas que, como las

ideológicas, doxográficas y morales, la retórica acrítica e irracional

vierte sobre ella. El único fin posible de la interpretación alegórica, como el

de la interpretación confesional o ideológica de los materiales literarios, es

la obsolescencia más prematura, a veces terriblemente precipitada y al cabo

siempre ignominiosa.

Desde la perspectiva metodológica de la Crítica de la razón literaria, la alegoría es la base de la crítica literaria confesional. Es, pues, una figura confesional o teológica, ni siquiera retórica —y en absoluto una figura gnoseológica—, destinada a desembocar, mediante una suerte de creacionismo mágico, en una invención moral, cuyo objetivo es afrentar y derribar irracionalmente la evidencia de las palabras literarias, de los conceptos científicos y de las ideas filosóficas críticamente organizadas. La alegoría es la imposición fideísta de una moral que la razón desautoriza y convierte en un trampantojo. Lo he señalado en diferentes ocasiones: la literatura no es apta para ingenios ingenuos, es decir, para personas cuyos conocimientos racionales están determinados, religados o limitados por sus creencias irracionales, fideístas o confesionales.

La Farsa del Mundo y Moral (1524) de Hernán López de Yanguas es una obra literaria confesional, es decir, una construcción literaria que expresa y contiene una interpretación religiosa y moral de las ideas de Dios, Hombre y Mundo. Cómo están formalizadas literariamente estas ideas, y cómo es posible interpretarlas desde un punto de vista racional y lógico, en relación con otros contextos literarios y filosóficos donde estas mismas ideas tienen cabida, es algo que revela la sumisión de los materiales literarios a los imperativos programáticos de la teología católica.

Esta Farsa del Mundo y Moral se compone de una serie de secuencias sucesivas en las que alternativamente dialogan y monologan cada uno de los personajes que hacen acto de aparición. Dominan los monólogos las figuras de Mundo y Apetito, en lo que podría considerarse la primera parte de la obra (vv. 1-624), anterior al diálogo presidido por la Fe, a lo largo del cual este personaje alegórico relata la asunción de la Virgen María (vv. 625-873). El primero de los diálogos nucleares de la obra surge como interrupción del monólogo reflexivo que protagoniza el pastor, y está dominado por el Mundo, en sus pretensiones de seducir a un sujeto desposeído de las cualidades humanas más esenciales. El pastor, o el Apetito, es un sujeto vacío. En este sentido, podría hablarse, en términos contemporáneos, de un «hombre sin atributos», es decir, un personaje exento, vacío, desposeído de realidad, completamente invadido por un contenido alegórico y unos imperativos teológicos. Yanguas lo asimila a un loco. Su nombre habla de su inclinación a «las cosas corporales y sensitivas» (Dicc. Aut.). Apetito es trasunto de un conflicto entre las potencias del alma. Es un asno «insipiente» (v. 200), un animal stultum que se deja poner «la albarda y la silla» (v. 389) por el Mundo. El enviado del Diablo logrará trocarle «el seso» (v. 246) y le llama «bobo» o «lanudo».

No por casualidad el espacio antropológico que describe el pastor en su intervención inicial es bidimensional (el Hombre y la Naturaleza) y dialéctico (el Hombre frente a la Naturaleza). Esta última —«madrastra Natura» (v. 62)— es áspera y dura, acaso cruel, y azota al hombre con furia, indefenso ante un cosmos árido, en el que todas las criaturas parecen gozar de mejores condiciones de vida: «Si nasce un cabrito, ratón o león, / un llobo, una liebre, un tigre, un camello, / luego Natura los cubre de vello / y contra Fortuna les da defensión» (69-72). Se trata de subrayar una idea fundamental: la soledad y dependencia del ser humano. Ante la Naturaleza, el hombre está solo, es débil y necesita de la ayuda de un ser trascendente. La insularidad humana demanda un Dios, un numen supremo:

no tengo pariente, carillo ni amigoque den a mi vida manera ni medio;si yo por mis puños no busco remedio,vibré mal andante, zagal sin abrigo (vv. 53-56).

Ante la debilidad y el aislamiento del Hombre, el Mundo se presenta como un escenario único de soluciones, como un amo poderoso y protector: «que nadie no deve servir a ninguno / si para mercedes le falta el poder» (vv. 104-105). No se olvide que el Mundo va vestido de rey, lo que representa el poder temporal, es decir, el poder sometido al Dios terciario y teológico, y que sus ofertas son terrenales, vitales, humanas[1]. El Mundo se expone rebasado por un trasmundo, dominado por un Dios, en el cual la muerte no es nada decisivo, sino un tránsito[2]. De este modo, el espacio antropológico que introduce la alegoría del Mundo es tridimensional, al estar compuesto por el Hombre, el Mundo y Dios. El Hombre se percibe ahora dotado de alma —a la que no consume el vacío o kénosis relativa a los atributos esencialmente humanos—, y la presencia del Mundo como un numen diabólico postula la existencia de un Dios como numen celeste supremo.

[…]. Cuanto tú quisieresy más que tú pidas: verás si te quiero.Si quieres riquezas, ganado o dinero;si quies passatiempos, descansos, plazeres;si quieres deleites o amor de mugeres,honras o rentas, que son de mi oficio,en todo esto puedes cobrar tu servicio,si mío te llamares y bien me sirvieres (vv. 121-128).

El ser humano se presenta ahora, en el marco de una teología cristiana (religión terciaria), en el centro de un planteamiento maniqueísta, en el que puede optar por el mal o por el bien, alegóricamente representados por el Mundo (numen diabólico y terrestre) y el ermitaño (introductor de la Fe, que a su vez encamina a la Humanidad toda hacia Dios). Este tipo de secuencias, tan caras a la ejemplaridad moral cristiana, contiene germinalmente el núcleo de decisiones fáusticas, que recorren buena parte de la literatura europea de todos los tiempos. Los debates sobre el libre arbitrio, que alcanzarán en el teatro aurisecular importantes expresiones, están muy presentes en este tipo de piezas dramáticas confesionales, farsas religiosas tan afines en su formato a los autos sacramentales[3].

El Mundo sintetiza alegóricamente los tres enemigos del alma, según la teología cristiana (Mundo, Demonio y Carne). Al actuar ante el Hombre como un numen demoníaco, tiene por hermana la Carne, eufemismo que evita el tabú del ejercicio sexual, y que aquí está representado por Venus —«la muy elegante» (v. 158)—, como divinidad pagana.

El monólogo nuclear del Mundo (vv. 193-256) constituye una de las secuencias capitales de esta farsa de Yanguas. El «malvado» mundo resulta ser uno de los personajes más religiosos de la pieza, y más útiles y necesarios al Dios teológico y terciario. El Mundo, «a solas», se confiesa públicamente. Su discurso es claro antecedente del verbo y la locuacidad que caracteriza al personaje nihilista de la tradición literaria europea (Maestro, 2001). Se trata aquí de un nihilismo moral, negador de una determinada interpretación del orden moral trascendente, con el que mantiene relaciones dialécticas: Mundo (Demonio) / Paraíso (Dios). Sin embargo, el protagonismo de la negación no recae aquí sobre el ser humano —el ingenuo pastor, nutrido de kénosis—, sino sobre una alegoría, cuya existencia y referencia es la afirmación más rotunda de un orden moral metafísico presidido por el Dios teológico, personal y trascendente, de las religiones terciarias. El Mundo se presenta como el mal definido en términos pragmáticos, es decir, en acción, frente a Dios y a costa del Hombre:

Cuán presto he enlabiado aqueste pastor,haziendo promesas tan mal verdaderas […].ni tiene memoria que se ha de morir,ni piensa que hay Dios a quien se confiesse […].Mil vezes me río de ver cómo miento,con nadie cumpliendo contrato jamás […].Con mi huelgan todos entrar en pendencia.¡Oh, cuántos y cuántas habré yo pescadocon estos anzuelos de bienes mundanos!El rey del infierno aumenta su estadocon mis servidores, al cual los envíoSi supiesse el nescio cómo quema el ascua,ternía por mejor las migas en sebo (vv. 195-256).

El mal, en suma, es el principal aliado del bien en todo espacio moral. El ser humano es la única pieza del juguete, porque los demás —Dios y el Diablo— siempre son los jugadores.

El breve monólogo del pastor (vv. 257-280) ofrece un contenido dialéctico respecto al monólogo anterior enunciado por el Mundo. El pastor construye una idea de Mundo completamente falsa, idealista y confortable. Yanguas la subraya de forma especial. Es la falacia del mundo, la seducción de los sentidos, el engaño a los ojos, que tanto alcance logrará en la literatura barroca. Es, en suma, la sofística y la mentira. Lo que hoy podríamos llamar la vida intelectual en un tercer mundo semántico. Hasta aquí, una lectura filosófica. Sin embargo, es también posible una lectura teológica, es decir, filosóficamente confesional. Desde este último punto de vista, el engaño, la falacia, la seducción, la sofística y la mentira, serían las fuerzas del mal, ajenas a Dios, y enemigas de él, es decir, serían las fuerzas del mundo terrenal frente al mundo celestial o trasmundo. En el primer caso, el Hombre queda subordinado al Mundo; en el último caso, queda subordinado a Dios.

El ermitaño, que al fin y al cabo representa la institución eclesiástica, interrumpe el monólogo feliz del pastor e interviene en el desenvolvimiento de la acción alegórica. Su fin es de explícita sumisión: «Servir a mi Dios / rogalle que siempre se acuerde de nos, / porque es este mundo falaz y muy vano» (vv. 282-284). Vanitas vanitatis... El Medievo y el Barroco ofrecieron determinadas condiciones en las que epicureísmo, estoicismo y cristianismo coincidieron en una suerte de intersección ideológica capaz de relativizar los placeres y los éxitos mundanos[4]. El cuerpo del yo, el cosmos y Dios salían discretamente beneficiados de este relativismo desde el que cada una de estas tres orientaciones filosóficas exponían al ser humano su propia idea de Mundo, bien como realidad material difícil de dominar, bien como naturaleza determinada por fuerzas en las que la Fortuna hacía y deshacía azarosamente los designios humanos, bien como un enemigo letal del «alma humana». En esta intersección inculpatoria de la vanidad del mundo se sitúa buena parte de la obra de Yanguas. Y Yanguas, al escribir en el siglo XVI, se sitúa inevitablemente en el corazón de la dogmática de la religión cristiana y católica, núcleo teológico de una de las más avanzadas religiones terciarias.

A partir del diálogo entre el ermitaño y el pastor, y hasta la descripción del viaje cósmico de la Fe, a través de un firmamento cuya mitología siempre estará destinada a poblar un mundo visible, la Farsa del Mundo y Moral transcurre de acuerdo con un discurso teológico en formato teatral. El ermitaño, que representa la voz institucional de la Iglesia cristiana, sustituye el espacio antropológico por un espacio teológico, y construye una idea de Hombre completamente subordinada a una idea de Dios. Ese espacio teológico tendrá tres personajes fundamentales —el Hombre, el Diablo y Dios—, y tres ejes o ámbitos específicos —el Mundo, el Infierno y el Cielo—. Esta es la construcción ideal y metafísica que emana del discurso del ermitaño. Se trata de una construcción teológica, confesional y dogmática, en virtud de la cual el Mundo queda por completo desmitificado como referente moral, y la razón, debidamente manipulada y subvertida por la fe, está exclusivamente en Dios.

El Mundo se sabe que es perescederoy tiene un hermano llamado Plutón,señor del infierno, do no hay redempciónpor oro ni plata, valer ni dinero.El Mundo no cura de Dios verdadero,antes sus cosas son todas muy viles:quiere por artes y mañas sotileshazer al diablo perpetuo heredero.Ciega los ojos del conoscimientocon bienes caducos y sensualidades,ceba los hombres con mil vanidadesy olvidan el alto y divino aposento.Házelos luego venir a su vientoy, cuando más piensan que privan con él,viene la muerte terrible, cruel,a dar con sus almas en grave tormento (vv. 450-465).

El ermitaño parece olvidarse de que él mismo, como la Iglesia cuya ideología y mitología representa, pertenecen al mundo. Uno y otra son producto e institución humanos. Y como todo lo humano, están sujetos a los mismos atributos que objetan al Mundo del que son parte esencial:

No son mercedes, pastor, sino redescon que te pueda robar la conciencia.Mira que a otros de más suficienciaha el Mundo engañado que sean sus secuazes.Avísote, hermano, que tiene dos hazes,no des a sus dichos ninguna creencia (vv. 315-330).

En efecto, no hay ninguna institución humana que no pueda tener, al menos, dos caras. Toda la construcción crítica que Yanguas lanza contra el Mundo puede utilizarse contra todas y cada una de las instituciones y productos culturales que forman parte de él, y que son, sin duda ninguna, no Opus Dei, ni Opus Naturae, sino Opus Hominis. Es decir, la religión, la creencia en los dioses, los atributos numinosos, es siempre y completamente, obra exclusiva del ser humano (Opus Hominis y no Opus Dei). Por su parte, el pastor se deja persuadir primero por la materia —el Mundo—, para seguir después los dictados del ideal —la moral cristiana—. La seducción por los hechos, la materia del Mundo, se sustituye por la atracción de una alegría, la moral fideísta, cuyo destino es metafísico.

De un modo u otro, la Farsa del Mundo y Moral se construye sobre la invasión teológica del espacio antropológico. La expresión de la alegoría no puede prescindir absolutamente del antropomorfismo que ofrecen personajes como el pastor y el ermitaño. A su vez, toda la obra está saturada de númenes paganos (Plutón, Venus, Júpiter, Apolo, Minerva, Pandora...) y de figuras teológicas (Fe, Asunción, Redención, Creacionismo, pecados capitales...). En medio de este delirio mitológico o explosión de numinosidad, que la teología cristiana va a depurar en nombre del monoteísmo de su Dios personal y metafísico, el lector o espectador de la farsa asiste a una manipulación de la razón cuyo fin es mostrar hasta qué punto los dogmas de fe la rebasan o trascienden, para establecerse por encima de las verdades del racionalismo humano, pues el logos, o es humano, o no existe. Así, se dirá, por una parte, que el Mundo «ciega los ojos del conoscimiento», y que las únicas posibilidades del saber racional residen en una suerte de secreto, o experiencia mística, solo asequible a los creyentes y fideístas: «sabrás secreto de aquesso que apuntas» (v. 449). La Fe se presenta como «de inmensos secretos real sabidora» (v. 485), y como principal enemiga del Mundo, cuando, en realidad, la Fe no es enemiga del Mundo, sino de la Razón. La Fe es insoluble en el Logos. E incompatible con él. El resultado de tal proceso teológico es que el Hombre pierde la Razón. En medio de esta disputa maniquea e ideal entre el Bien y el Mal, el ser humano queda reducido, en una suerte de kénosis, a una criatura vacía, intransitiva, neutralizada. En un espacio teológico de este tipo el ser humano resulta ser una criatura ancilar de la fe y no un sujeto de la razón.

El Mundo se despide en la farsa que lleva su nombre con un monólogo en el que, acaso consecuencia del mundo medieval, acaso precursor de algún que otro bobo o simple del teatro hispánico posterior, reconoce el fracaso de sus ardides y la falacia de la que es portador. Su disolución equivale a la desintegración del espacio antropológico —«del orbe mundano, compuesto por Dios» (v. 667)—, y a la subsiguiente construcción ideal de un espacio teológico que pretende materializarse en la imagen de un universo divinizado, a través del cual tiene lugar la Asunción de María, que la Fe describe al lector o espectador desde las posibilidades narrativas del formato dramático.

La mitología de los númenes celestes y la teología de los númenes cristianos se amalgaman en la configuración astrofísica del misticismo mariano. Como no puede ser de otro modo, los mitos de las religiones secundarias, paganas, quedan bajo el dominio y la jurisdicción de los númenes teológicos de las religiones terciarias: «En este comedio, la Ninfa llegó. / Y, en viéndola, Mares hincó las rodillas /... / Júpiter luego postróse a deshora» (vv. 722-723 y 731). La clausura de la Farsa del Mundo y Moral es en cierto modo la clausura del espacio antropológico, y su subrogación por un espacio metafísico y teológico. Los versos del villancico final recuerdan en cierto modo uno de los imperativos nihilistas del Mefistófeles goetheano: «Entfliehe dem Entstandenen»[5].

Pues este mundo acarreapesares tristes y daños,huyamos de sus engaños (vv. 857-859).

Con todo, la obra de Yanguas parece imponer un moralismo secular, en el que solo «El mundo con su porfía / es causa de graves daños» (vv. 872-873).

________________________

NOTAS

[1] «En fin: yo soy Mundo, y el mundo se es mío» (v. 111).

[2] «Pues después de muerto no ay más que querer» (v. 116).

[3] De hecho, la Farsa del Mundo y Moral es, de acuerdo con Young (1974), un auto sacramental mariano. Como es bien sabido, la polémica del libre arbitrio se inicia o generaliza con Lorenzo Valla (De libero arbitrio, 1439), contra quien se alzan en España Fernando de Córdoba y Juan de Lucena (De vita beata, compuesto en 1463, pero impreso en Zamora en 1483, y reeditado en Burgos en 1499 y en 1502). La disputa acerca del libero y servo arbitrio entre Erasmo y Lutero se desarrolla entre 1524 (fecha de la primera edición conservada de la Farsa del Mundo y Moral) y 1525. El concepto de «libre albedrío», en que se basan tantas obras del teatro confesional español, incurre en una confusión decisiva: confunde e identifica impunemente la libertad como hecho con la libertad como teoría. Véase la explicación dada a este respecto por Gustavo Bueno (1996: 237 ss): la experiencia o conciencia de libertad, tal como se plantea desde la formulación teórica del libre albedrío, no puede considerarse como un hecho consumado, ni siquiera como un dato, y mucho menos como un axioma. El hecho del libre albedrío sólo puede darse teóricamente, es decir, sólo puede exponerse en los términos de una teoría, la cual sitúa al sujeto en un proceso de selección en el que, en un momento dado, ha de elegir entre trayectorias alternativas posibles, cuando tales posibilidades de elección son puramente teóricas, esto es, hipotéticas. De este modo, las posibilidades de la teoría se contraponen a las posibilidades de los hechos, hasta tal punto que cabe incluso pensar que tales hechos pueden ser una simple ilusión o espejismo dado en función de tales o cuales finalidades morales. El libre albedrío es una formulación teórica, exenta de hechos, y dada en función de determinadas prolepsis morales. La idea de libertad contenida en la teoría del libre arbitrio es una idea de libertad subordinada a la «libertad de elección», de modo que cualesquiera resultados están ya preestablecidos en todas las alternativas elegibles. En consecuencia, siempre resultará elegida, y ejecutada, aquella alternativa que el sujeto dotado de libre arbitrio decide «elegir». He aquí la explicación de Bueno. Tal como se plantea, el libre arbitrio es, en efecto, una «encerrona». Una encerrona de la que están excluidas todo tipo de causas y determinantes externos. Y una elección acausal en ningún contexto puede dar lugar a una elección libre. Es decir: una elección libre —por paradójico que resulte— nunca está exenta de causalidades. No hay elección sin causas, porque no hay libertad sin causas. Aunque estas causas sean ablativas, cercenadoras, que siempre lo son en algún modo. En todo ejercicio de libertad, en toda elección, están siempre presentes múltiples causas que nos determinan, o mejor, que nos co-determinan —es el término que propone Bueno—, hacia unas opciones más que hacia otras. No solo al sujeto que elige (libertad genitiva) hay que asignarle un papel causal, sino también a los desenlaces previstos y prolépticos (libertad dativa), y a las alternativas elegibles (libertad ablativa), hay que asignarles un papel causal. El acausalismo no existe sino como ficción teórica —como idealismo trascendental que sigue el modelo kantiano de la teoría de la libertad—, la misma ficción teórica que hace posible hablar de libre arbitrio. La libertad atribuida a una ilusión semejante es completamente falsa. Es, simplemente, la retórica de una teología dogmática (Religión: eje angular) o de un determinismo cósmico (Naturaleza: eje radial). En esta ficción sofística de la idea de libertad se basa buena parte del teatro español aurisecular, especialmente tirsiano y calderoniano. La realidad de la libertad está en la persona (lo humano y lo social: eje circular), como sujeto operatorio que interactúa con otros agentes, pero no en una suerte de «acto puntual arbitrario» que se impone y atribuye al sujeto en una encerrona de corte escolástico (Bueno, 1996; Maestro, 2007).

[4] La crítica sobre Yanguas (AA.VV., 2007: 91 ss) ha considerado que la Farsa del Mundo y Moral participa de una corriente de cristianización afín al otium epicúreo.

[5] «Huye de cuanto tiene existencia» (Goethe, 1808-1832/1996: 193; Faust, II, v. 6276).

- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «Cuestiones religiosas en la Farsa del Mundo y Moral de Hernán López de Yanguas», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (IV, 3.3), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).

⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria

- Respuesta a 8 preguntas clave de la Teoría de la Literatura desde la Crítica de la razón literaria.

- Respuesta a las preguntas sobre la Crítica de la razón literaria en la Biblioteca Pública Jovellanos con motivo de la presentación del 10 de agosto de 2017.

- Presentación de la Crítica de la razón literaria en Sevilla, Librerías Verbo, con Juan Frau.

- Presentación de la Crítica de la razón literaria en la Sociedad Cervantina de Madrid, con Graciela Rivera, antigua alumna de Jesús G. Maestro durante los años de redacción de esta obra.

- Universidad de Antioquia: la Crítica de la razón literaria como Teoría de la Literatura.

- Presentación de la Crítica de la razón literaria en la Universidad de La Rioja, con Miguel Ángel Muro Munilla.

- Presentación de la Crítica de la razón literaria en la Universidad de Lérida, con Ramón de Rubinat.

- Presentación de la Crítica de la razón literaria en la Universidad de Murcia, Cátedra Mariano Baquero Goyanes, con José Ángel Baños Saldaña.

- Presentación de la Crítica de la razón literaria en la Universidad de Vigo.

- Presentación del Curso Superior de Teoría de la Literatura.

- Primeros postulados de la Teoría de la Literatura.

- Segundos postulados de la Teoría de la Literatura.

- Definición de literatura.

- La literatura en los espacios metodológicos de la Crítica de la razón literaria.

- El origen de la literatura: ¿cómo y por qué nació la literatura?

- Los 4 tipos o clases de literatura en su genealogía: primitiva, crítica, programática y sofisticada.

- La realidad de la literatura: los poderes del intérprete (autor, obra y lector).

- El hundimiento actual de la Teoría de la Literatura.

- Hacia una reconstrucción de la Teoría de la Literatura.

- La Teoría de la Literatura frente a la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno.

- El concepto de ficción en la literatura.

- Teoría de los géneros literarios: ¿qué es, y cómo se estudia, un género literario?

- Teoría de los géneros literarios según la Crítica de la razón literaria: el ejemplo de Cervantes.

- Idea, concepto y método de la Literatura Comparada.

- La Literatura Comparada como modelo de interpretación según la Crítica de la razón literaria.

Política y religión en El amante liberal de Miguel de Cervantes

Cervantes juega contra la religión:

don Quijote hace un uso profano e indecoroso del rosario

* * *