Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica

del conocimiento racionalista de la literatura

El concepto de transducción literaria

El concepto de transducción literaria, de extraordinarias posibilidades desde el punto de vista de la Teoría de la literatura, posee su propia genealogía, que procedo a exponer.

Como bien se sabe, uno de los objetivos fundamentales del pensamiento de Jakobson consistió en describir las propiedades lingüísticas del discurso literario en relación directa con el concepto de literariedad, y elaborar de este modo una poética literaria centrada en el mensaje, cuyo marco de referencia había de ser el análisis de las formas determinadas por su valor funcional en el texto. Desde presupuestos estructuralistas, y también formalistas y funcionales, Jakobson (1960) propone en 1958, a partir de la lingüística de Bühler (1934), y tomando como referencia el modelo básico de la comunicación humana —que, por cierto, ya estaba formulado desde la Retórica de Aristóteles, lo que no impidió a los estructuralistas exhibirlo como si fuera un descubrimiento suyo—, sus bien conocidas funciones del lenguaje, entre las que sobresale, por particulares propiedades de recurrencia, ambigüedad, polivalencia semántica, etc., la función poética.

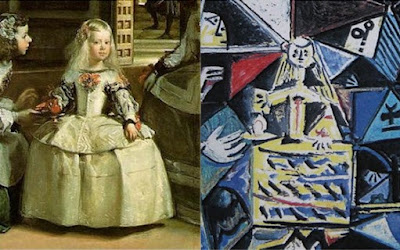

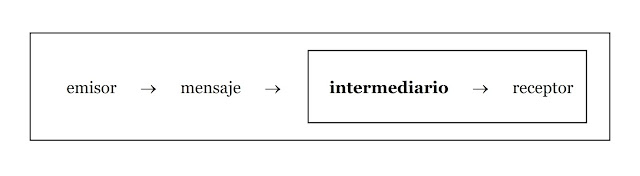

Sin embargo, las tesis de Jakobson no deberían ser en absoluto novedosas para los lectores de la Retórica de Aristóteles —ha de insistirse en esto—, quien nuclearmente ya las había expuesto en esta obra (1358b). Emisor, obra y lector constituyen en efecto los tres elementos del esquema semiótico básico, en el que se apoyan y articulan las diferentes relaciones que puede adquirir el texto literario en los múltiples procesos de su comunicación. Sin embargo, en la vida real, y también en algunas formas de comunicación artística (como en el teatro y la música, por ejemplo), el proceso de comunicación y recepción se complica de forma particularmente interesante. Así sucede en el teatro debido a su dimensión espectacular, que exige la presencia de un director de escena y de unos actores, es decir, de una serie de ejecutantes intermedios. La observación de este fenómeno en la realidad empírica de la comunicación humana parece exigir la introducción, en el esquema semiótico básico propuesto por Jakobson a mediados del siglo XX ―y que es una reformulación estructuralista del propuesto por Aristóteles en su Retórica en siglo IV antes de nuestra Era―, de un agente o factor de mediación en que se objetive funcionalmente la labor de un ejecutante intermedio:

emisor ® mensaje ® intermediario ® receptor

Desde este punto de vista podría admitirse, al menos para el discurso dramático, la transformación del modelo global de comunicación lingüística propuesto por Jakobson, al introducir un sujeto intermediario que forma parte del proceso mismo de la comunicación, y que repercute en su desarrollo de forma determinante, pues dispone funcionalmente de medios decisivos para su difusión, y actúa en el curso del proceso comunicativo bajo sus propias competencias y modalidades sobre las formas y posibilidades de comprensión del público receptor[1]. A cada uno de los factores que intervienen en el proceso comunicativo corresponde el ejercicio de una función. El intermediario desempeña indudablemente una función de mediación, es decir, de transducción, entre el mensaje, que sale de manos del autor, y el público receptor.

a) Factores de la comunicación:

emisor ® mensaje ® intermediario ® receptor

contexto

contacto

código

b) Funciones de la comunicación:

emotiva ® poética ® transductora ® apelativa

referencial

fática

metalingüística

El sujeto intermediario o transductor adquiere forma objetiva desde el momento en que su actuación sobre el mensaje, y durante el proceso de comunicación, puede condicionar las posibilidades de recepción por parte del público. Una Teoría de la Literatura destinada al estudio de las acciones que, sobre las formas, sentidos o referentes literarios, realice el sujeto transductor, debe dar cuenta, desde una poética de los intermediarios, es decir, desde una poética de la transducción, del alcance y la intensidad de tales transformaciones en el proceso de transmisión del discurso literario, así como de los sujetos que en ellos intervienen, de sus competencias y modalidades en el momento de ejecutar la comunicación, y de sus funciones dominantes en el transcurso de ella.

El vocablo transducción procede del latín transductio, -tionis, cuyo sentido era el de transmisión (ducere, «llevar») de algo a través de (trans-) un determinado medio que actúa sobre el objeto, provocando en él ciertas transformaciones. Transductor sería, pues, el agente que transmite o lleva (ductor-oris) un objeto que por el hecho mismo de ser transmitido es también transformado, como consecuencia de la implicación o interacción con el medio a través (trans-) del cual se manifiesta. Como cultismo latino, el uso romance del término se debe en primer lugar a las ciencias naturales, y no a las ciencias humanas. La transducción designa en bioquímica la transmisión de material genético de una bacteria a otra a través de un bacteriófago; la transducción genética exige que un pequeño fragmento del cromosoma bacteriano se incorpore a la partícula de fago, la cual, cuando infecta a una nueva célula, le inyecta no sólo su propia dotación genética, sino también material genético del primitivo huésped. El fenómeno fue descubierto en 1952 por el biólogo y estudioso de genética médica J. Lederberg, premio Nobel de Medicina y Fisiología (1958), en colaboración con el genetista N. D. Zinder, quienes dieron el nombre de transducción a este mecanismo de transmisión genética en las bacterias a través de los bacteriófagos. Posteriormente, el concepto de transducción se utilizó en 1986 de forma muy puntual por L. Dolezel, en su artículo «Semiotics of Literary Communication», para designar los procesos de transmisión dinámica (intertextualidad, transferencia intercultural, recepción crítica, parodia, readaptaciones...) de que pueden ser objeto las obras literarias.

Las ideas de Lubomir Dolezel, vertidas en «Semiótica de la comunicación literaria», resultaron en su momento de especial interés, pero, como suele ocurrir con las aportaciones inteligentes, pasaron casi totalmente desapercibidas. Tras examinar, a mediados de la década de 1980, algunas de las consecuencias del funcionalismo de la Escuela de Praga, Dolezel introdujo en la teoría literaria algunas ideas que pretendieron remozar el uso de la semiología como teoría lingüística. Dolezel pretendió en este artículo una superación de las perspectivas metodológicas vigentes desde la estética de la recepción. Parte de una concepción esencialmente interactiva de la semiótica, dada ya en el estructuralismo praguense, y atiende de forma muy exhaustiva a los procesos de transmisión y transformación de los textos, si bien está muy lejos de ubicar su planteamiento en el conflicto mismo que exige la construcción del pensamiento humano desde el punto de vista de la comunicación e interpretación del conocimiento. Desafortunadamente, Dolezel desembocó de nuevo en una suerte de formalismo metafísico, omnipresente en todos sus escritos, y una vez más sucumbe en la más acusada falacia teoreticista. Cuando la comunicación se sustrae al conocimiento, ¿de qué sirve el resultado de los procesos interactivos? Su propuesta, con todo, está a la altura de su tiempo, el narcisismo estructuralista que saturó la década de 1980. Pero han transcurrido varias décadas desde entonces, y la vigencia de tales premisas no es actualmente la misma, ni mucho menos.

Desde 1994, muy poco después de las últimas contribuciones de Dolezel, he insistido en diferentes lugares (Maestro, 1994, 1994a, 1996, 1997, 2000, 2002, 2007b) en la importancia del concepto de transducción, introducido en las ciencias naturales por los genetistas J. Lederberg y N. D. Zinder, y cuya primera mención en las ciencias de la cultura es constatable en el citado artículo de Dolezel, con el fin de designar los procesos estructuralistas y formalistas de «influencia literaria» entre dos o más textos, en un sentido en cierto modo semejante al propuesto por Genette (1982) para designar la relación intertextual de un texto en otro. Sin embargo, el concepto de transducción, aplicado a la literatura y a la interpretación gnoseológica de los materiales literarios, puede ampliarse y enriquecerse muchísimo más, como he demostrado en varias publicaciones. Si en 1994 dediqué una primera monografía al concepto de transducción, del que he seguido ocupándome desde entonces, en 2007 propuse su recuperación desde la reinterpretación de la semiología según la Crítica de la razón literaria como Teoría de la literatura. Las posibilidades de aplicación de este concepto han ido desarrollándose de forma ininterrumpida, hasta constituirse no sólo en el fundamento de la symploké, que hace operatoria la relación circularista dada en los materiales literarios (autor → obra → lector → transductor → nuevos receptores), sino también el cierre categorial de Bueno (1992) que, a lo largo de esta obra, hemos aplicado críticamente a de la Teoría de la literatura.

Desde la Crítica de la razón literaria como Teoría de la literatura, las posibilidades de aplicación del concepto de transducción se han desarrollado de forma muy intensa, y en realidad a partir de una situación que apenas ofrecía precedentes. Pese a que la teoría literaria moderna no dejaba de hablar constantemente de comunicación, semiótica y pragmática, no prestó apenas atención al concepto de transducción literaria tras el artículo de Dolezel (1986). El mundo académico anglosajón lo desestimó por completo, y sigue ignorándolo, como hace con todo lo relacionado con la literatura española, la teoría literaria escrita en español y en general con toda la bibliografía en lengua española. Paradójicamente, los universitarios e investigadores españoles e hispanoamericanos se esfuerzan por escribir en inglés hasta el nombre de sus propias universidades, como si la gente no supiera que Universidad en inglés se dice University, y por hacerse legible en una Anglosfera que no les presta, ni les prestará nunca, la menor atención. Y como los hispanistas estudian la literatura según lo que se publica en inglés, y la Anglosfera no se interesa por nada de cuando se escribe y publica en español, este concepto de transducción ha prosperado en la investigación literaria al margen del mundo académico. Incluso pese a las contribuciones, en inglés, del propio Dolezel, y de los genetistas Liderberg y Zinder. Con todo, y paradójicamente, muchos de los que lo han conocido se han visto muy atraídos por el concepto, pero muy pocos han comprendido realmente con suficiencia el alcance y la trascendencia de la transducción, sobre todo si juzgamos el poco provecho y rendimiento que los distintos autores han sabido sacarle, con excepciones importantes, como es el caso de Rubinat (2014 y 2019), Baladan (2019) y Álvarez Castaño (2021), entre otros. Por otro lado, la deficiente comprensión que se ha demostrado respecto a la noción de transducción en determinadas tesis doctorales —ignoro si posteriormente publicadas o no—, y en algunos artículos de circunstancias, francamente irrelevantes— en los cuales se hace uso de mis contribuciones sin citarlas bibliográficamente—, confirma una vez más, dicho sea sin acritud, la falta de calidad interpretativa de la teoría literaria contemporánea a la hora de enfrentarse a las posibilidades de renovación de la semiología literaria y teatral. Es un hecho muy habitual, y cotidiano, que no debe sorprendernos en absoluto, pero que hemos de constatar y exponer, ya que hablamos de la introducción académica de este concepto en la teoría literaria actual. Insisto: no es una queja, sino una evitación del autoengaño y una demostración consciente de la realidad, es decir, de lo que hay, o más precisamente, de lo que ha habido hasta ahora. La situación actual remite a un cambio radical ante las posibilidades de la transducción literaria. Y a los hechos me remito.

Tras su fuerte irrupción en el siglo XX, la semiología ha distinguido sistemáticamente cinco procesos semióticos de construcción del sentido: expresión, significación, comunicación, interacción e interpretación. En 1994, como resultado de mis investigaciones sobre pragmática literaria, tuve ocasión de justificar la existencia de un sexto proceso semiósico, de amplias posibilidades en la semiología lingüística y literaria, al que denominé, siguiendo las aportaciones de Lederberg, Zinder y Dolezel, transducción literaria. En consecuencia, sería posible hablar de seis procesos semiósicos de construcción, transmisión y transformación de sentido. La transducción sería sin duda el más importante, al dotar a la semiología literaria de una dimensión circular y dialéctica, que, desde los presupuestos de la Crítica de la razón literaria como Teoría de la Literatura, resulta plenamente legible en sus mejores posibilidades de aplicación a los materiales literarios.

En primer lugar, el proceso semiósico de expresión se identifica con un tipo específico de relación que el emisor practica exclusivamente con el mensaje, sin pretender relacionarse con otros sujetos hablantes u oyentes. En la expresión nos encontramos con un sólo locutor o sujeto emisor, el yo, quien ejecuta un proceso de enunciación (hablar), cuyo resultado ha de ser un texto o mensaje enunciado, construido mediante signos verbales o no verbales, y que además pueden ser establemente convencionales o por el contrario carecer de valor social codificado. En el teatro, por ejemplo, el proceso semiósico de expresión puede identificarse con el soliloquio, como modo de enunciación característico de aquellos discursos en los que un personaje habla solo y aisladamente, de modo que ningún otro personaje, o realidad ficcional, escucha —ni puede escuchar o interpretar, salvo el público— sus palabras y signos no verbales.

En segundo lugar, el proceso de significación se centra, al margen de los valores pragmáticos, en las relaciones de los signos entre sí (contigüidad, oposición, recurrencia...), originadas en el discurso, y generadoras de una pluralidad de sentidos que admitimos convencionalmente como espontáneos, pues no siempre puede suponerse que el autor tuvo intención de manifestarlos. Incluso podría discutirse que la significación, tan decisiva en los análisis estructuralistas, constituya con toda propiedad un «proceso semiósico», ya que ningún objeto o realidad puede adquirir significado a menos que intervenga un sujeto humano capaz de proporcionárselo. Con frecuencia los signos adquieren entre sí interacciones imprevistas, peculiares, sólo posibles a partir de una disposición que, aun habiendo sido diseñada por el autor, no fue prevista absolutamente en todos y cada uno de los sentidos que lecturas sucesivas y lectores posteriores pueden descubrir. Estaríamos ante una abstracción, puesto que realmente no hay signos, si no hay sujetos operatorios: una forma dada es un signo porque acumula sobre su materialidad un significado, y esa operación sólo puede hacerla un sujeto humano. En el proceso semiósico de significación no interviene por tanto actuante alguno, salvo el lector, que comienza su intervención una vez que la labor de construcción de la obra ha concluido, de modo que la actividad del sujeto se limita a registrar, desde las posibilidades de su propia competencia, las relaciones de sentido que pueden adquirir los signos entre sí. En el drama, el proceso semiósico de significación no se identifica con un modo particular de enunciación, cuyo resultado puede ser el soliloquio, el monólogo, el diálogo, etc., sino con las diferentes posibilidades de creación de sentido que adquiere, en el texto literario y en el texto espectacular, cada uno de los sistemas de signos que se actualizan en la lectura o se ejecutan en la representación.

En tercer lugar, el proceso semiósico de comunicación señala una relación comunicativa entre dos interlocutores, emisor (yo) y receptor (tú), que permanecen invariables en sus posiciones locutivas (estatismo: hablar a). El proceso de comunicación requiere la existencia de dos locutores o actuantes, que se caracterizan pragmáticamente por adoptar una posición fija, no alterada en ningún momento a lo largo de la conversación: una persona habla con libertad y sin interrupciones (yo), a otra persona que sólo puede escuchar (tú), nunca hablar, ni interrumpir oralmente, pues sólo cuenta con el apoyo y la posibilidad del uso de los signos no verbales (kinésica, proxémica, gestos, objetos, etc.), con objeto de actuar sobre la posición modal y locutiva de su interlocutor. El sujeto operatorio que actúa como emisor utiliza signos para construir un mensaje que ha de interpretar un receptor (dialogismo), al cual no le está permitida, porque el proceso comunicativo así lo dispone, una respuesta verbal inmediata. No hay, pues, interacción o diálogo, y sí comunicación o dialogismo. Tal es, por ejemplo, la relación comunicativa que se produce entre los personajes de una obra de teatro y los espectadores, entre un conferenciante y su auditorio, entre la emisión de un programa televisivo o radiofónico y su audiencia, etc. Este modo de enunciación (hablar a), estático desde el punto de vista de las posiciones locutivas de cada uno de los hablantes, se manifiesta en el teatro a través de discursos que se adscriben a la forma del monólogo: un personaje habla ante otro (u otros) que, por razones diversas (temor, dominio, cortesía, imposibilidad...), no interrumpen su intervención oral, al menos con signos verbales, aunque sí lo hagan valiéndose de otros sistemas de signos no lingüísticos (mímica, movimientos, mirada, distancias, gestos, etc.). La sociedad actual ha destruido casi completamente este proceso de comunidad, reemplazándolo, sobre todo por los efectos y consecuencias de internet y redes sociales varias, por el proceso semiósico de interacción.

En cuarto lugar, el proceso semiósico de interacción implica, sin embargo, una alternancia en el uso de la palabra por parte de los sujetos hablantes (dinamismo: hablar con, hablar entre). Es uno de los procesos semiósicos más invasivos. Se trataría, en definitiva, de una sucesión alternativa de varios procesos de comunicación, en los que un emisor (yo) y un receptor (tú), o varios, simultáneamente, alternan, de forma más o menos continuada, su posición y actividad en la producción (emisión) e interpretación (recepción) de enunciados. A la dialógica del anterior proceso de comunicación se incorpora ahora la dialéctica del proceso de interacción. A un modo de enunciación de estas características corresponde el diálogo como forma de comunicación, es decir, como forma dialéctica de interacción. El diálogo no remite por sí mismo a un mundo armónico y feliz, ni mucho menos a un consensus omnium en el que todos estamos acríticamente de acuerdo. El diálogo remite sobre todo al enfrentamiento dialéctico de partes disidentes, que pretenden una organización mutua no en las palabras, ni en las formas, sino en los hechos. Paradójicamente, y por lo común, los procesos de interacción casi nunca se resuelven en hechos, sino en discusiones verbales y antanagoges varias. Si los problemas fueran una cuestión de forma, de palabra, de retórica, todo diálogo carecería de contenidos, ningún plan dispondría de objetivos, y la realidad no estaría hecha de materia, sino de palabras. Por eso es admirable que Habermas (1982), que ha dedicado su vida al diálogo y a la razón dialógica, nunca nos haya explicado cómo se puede dialogar con alguien que no sabe razonar. Hasta tal punto el diálogo es figura dialéctica, que constituye el principal recurso retórico del género literario más conflictivo de todos cuantos existen: la tragedia. El diálogo, como proceso semiósico de interacción, es una de las formas más recurrentes de la literatura dramática, hasta el punto de convertirse en una de las propiedades esenciales del teatro, como discurso directo, que permite a los personajes presentarse de forma inmediata y sin intermediarios entre ellos y el espectador, y como enfoque escénico de los hechos (mímesis frente a diégesis), que compromete al espectáculo con una determinada temporalidad, como es el presente de la representación. El diálogo no es resultado ni promesa de ningún acuerdo, sino premisa fundamental de la dialéctica. El diálogo objetiva las diferencias de las partes enfrentadas. La fuerza material de cada parte será la encargada de atenuar, suprimir, asumir, vencer o dominar, tales diferencias. Sólo un idealista, sólo un ingenuo, puede creer que «hablando se entiende la gente». La gente se entiende imponiendo su fuerza. Que esta «imposición» se advierta ocasionalmente con palabras y formas, sólo nos garantiza que nuestros adversarios disponen de ciertos modales, y que hacen de ellos un uso no sólo disuasorio, sino también cortés. Las guerras no se ganan con palabras, porque los problemas que pretenden resolverse bélicamente no obedecen a cuestiones meramente formales, dialógicas o retóricas. Son problemas reales y materiales bien visibles, que comprenden desde el acceso a fuentes de energía decisivas hasta el control de rutas comerciales. El pacifismo es puro idealismo metafísico, y siempre estará al servicio de una de las causas del conflicto bélico. Quien puede permitirse el lujo de ser pacifista es porque no percibe o no le importan las consecuencias de la guerra a la cual dice oponerse. La guerra es la distancia que separa a los idealistas de la realidad. La derrota es el destino de quienes no saben interpretar la realidad.

En quinto lugar, el proceso semiósico de interpretación designa un tipo de relación hermenéutica que el receptor cualificado puede establecer con el mensaje que recibe. Es una situación especularmente simétrica a la que se manifiesta en el proceso de expresión, y en la que además es posible observar una estructura dialógica que resulta semejante a la que se realiza en el proceso de comunicación. El sujeto, receptor en este caso, se relaciona con el signo con una finalidad interpretativa (hermenéutica), del mismo modo que el emisor lo hacía desde un punto de vista creativo o productivo (poiético). Paralelamente, el dialogismo existe desde el momento en que, a través de un proceso semiósico, un sujeto interpreta determinados signos que, convencionales o no, crean sentido en el conjunto de un discurso o una representación. En el proceso semiósico de interpretación del sentido encontramos varios elementos, que se sitúan en la segunda de las díadas propuestas por Cesare Segre (1985a) para articular la pragmática de la comunicación literaria. El enfoque de Segre es ingenuo e idealista, pero resulta pedagógico aún hoy (sobre todo para constatar las falacias adecuacionista y teoreticista en que incurre Segre). Este semiótico descompone la comunicación en una suerte de moviola dentro de la cual disocia estáticamente dos momentos en realidad dinámicos, inseparables e indisociables, que él percibe como sucesivos cuando en realidad son simultáneos. Segre habla de una «primera operación» (emisor → mensaje) y de una «segunda operación» (mensaje → receptor). Esto es multiplicar por un múltiplo ideal una realidad unitaria para dar lugar a un espejismo. Diríamos que Segre «ve doble». En realidad, se trata de un acto expresión dado en un contexto determinado por su interpretación, es decir, de una interacción (el diálogo entre personajes teatrales) interpretada por un receptor (el público espectador). Uno o varios sujetos realizan una actividad hermenéutica cuyo resultado es la interpretación del sentido mediante la recepción del mensaje. En el espectáculo teatral corresponde al público el papel principal en el proceso semiósico de interpretación, como sujeto y destinatario real del mensaje dramático y su puesta en escena. El receptor, bien a través de la lectura, bien a través de la representación, puede descodificar e interpretar el conjunto de los signos verbales y no verbales, convencionales o no, que el autor y el director de escena han dispuesto a lo largo de los procesos de expresión (autor) y transducción (director escénico) de la obra dramática.

En sexto lugar, como he indicado, es necesario hablar de un último proceso semiósico: la transducción. Obsérvese, en los anteriores procesos semiósicos, la ausencia del efecto retroactivo (que los anglosajones llaman feed-back). El efecto retroactivo es posterior a la interpretación del mensaje, y representa la transmisión al emisor (o a otros destinatarios) de la transformación que, en el acto de su recepción, el sentido de ese mensaje ha experimentado merced a la competencia de un receptor especialmente cualificado, no siempre por su inteligencia, sino también por el simple hecho de disponer de medios de respuesta. De hecho, una de las características más importantes de la comunicación contemporánea ha sido dotar a los imbéciles de medios de interacción y respuesta telemáticas. No en vano éste es el motor de las redes sociales: la voluntad de interacción y respuesta de seres humanos que han reemplazado la inteligencia por la necedad, la ignorancia y la nesciencia, saturando internet de procesos comunicativos absolutamente estériles, y que sólo sirven de soporte a ideologías globalizantes. Las redes sociales son la nueva caverna platónica, es decir, el sistema de comunicaciones de un tercer mundo semántico. Desde esta perspectiva, una pragmática del discurso literario debe dar cuenta de las siguientes operaciones comunicativas: expresión, significación, comunicación, interacción, interpretación y transducción.

Cada uno de estos procesos semiósicos se define por el número de sujetos que interviene en su realización y por la actividad que en cada uno de ellos realizan tales sujetos. El proceso semiósico de transducción envuelve y explica a todos los anteriores, al contenerlos y reproducirlos de forma inagotable, y al apoyarse, específicamente, en dos operaciones fundamentales: transmisión y transformación del sentido de los materiales literarios.

El proceso semiósico de transducción puede definirse, y así lo he indicado con anterioridad, por la presencia de las siguientes propiedades comunicativas: 1) exige la presencia y el uso de signos; 2) se establece sobre la relación interactiva de dos o más sujetos; 3) es posterior al proceso semiósico de interpretación, sobre el cual se construye, con objeto de actuar genéticamente sobre los significados y sentidos establecidos; 4) designa un hecho de interacción semiótica dado en todo discurso, merced a una operación de retroactividad o feed-back, por la que un receptor intermediario transmite a otros receptores la transformación del sentido de un signo que éste ha manipulado previamente emisor → mensaje → intermediario → receptor); y 5) el fenómeno de transducción puede producirse en cualquier tipo de mensaje verbal, sea artístico u ordinario, como hecho de interacción semiótica. No obstante, su verificación en discursos literarios, que por sus propiedades entrópicas y connotativas no se limitan ni disuelven en la comunicación cotidiana, resulta especialmente fructífera, merced a la transmisión dinámica y continua de que son objeto las obras literarias (tradición, recepción crítica, formas de transtextualidad, transferencia intercultural, adaptación literaria, modos de transducción, traducción lingüística, etc.), como condición necesaria para su preservación y existencia como objetos estéticos.

El proceso semiósico de transducción exige al menos la presencia de tres sujetos operatorios (emisor, intermediario y receptor del signo), cuya actividad principal ha de centrarse en la transmisión y transformación, a cargo del intermediario, del sentido del signo creado por el emisor, con objeto de actuar sobre el modo y las posibilidades de comprensión del receptor. El resultado de semejante operación, que comprende extensionalmente todas las posibilidades y registros de la pragmática de la comunicación literaria, no es otro que la manipulación del sentido, así como de las condiciones, modos y posibilidades de su interpretación.

En el teatro, especialmente por su dimensión espectacular, la importancia de la transducción como proceso de creación, transmisión y transformación de sentidos es amplísima y prácticamente incontrolable. La presencia del director de escena, como ejecutante y (re)creador intermediario del texto espectacular, diseñado virtualmente por el autor en el texto literario del discurso dramático, constituye la realidad más visible y apreciable de la transducción, como actividad y proceso exigido explícitamente por la pragmática de la comunicación dramática. El director de escena está obligado a transducir el texto autorial en representación espectacular, es decir, que debe, porque así lo exige el teatro como género literario y como forma espectáculo, convertir en realidad referencial, en signos de objeto, en expresión visible y representada, lo que en principio es todo eso, pero sólo en su dimensión virtual, como lenguaje verbal sin expresión acústica, y como forma literaria sin realidad espectacular.

La verificación científica de toda teoría ha de realizarse en función de hechos, que a su vez son interpretados por la misma teoría en virtud de la cual tales hechos resultan gnoseológicamente identificados. Sin embargo, no puede aceptarse que toda práctica discursiva, todo uso del lenguaje, limite o amplíe nuestra concepción de la realidad, así como nuestras posibilidades y modos de interpretación y conocimiento. Semejante isomorfismo entre lenguaje, mundo y lógica es irracionalmente idealista (Wittgenstein, 1921)[2]. El mundo no se clausura con el lenguaje. Ni uno ni otro se conmensuran isomórficamente, porque el mundo real desborda el lenguaje, y el propio lenguaje va mucho más allá de la realidad que ofrece el mundo, al ser capaz de construir mundos imaginarios. Además, el lenguaje está relacionado en symploké con muchas otras ideas, aparte de las de mundo, ciencia y lógica, ¿Qué hacer con las ideas de Hombre, Verdad, Bien, Conducta, Sociedad, Moral, etc., al margen del lenguaje? Por eso resulta tan ridícula la alternativa anglosajona denominada filosofía del lenguaje —tan acríticamente admirada—, centrada en el estudio del significado, como método para verificar proposiciones, o como uso de las palabras en un juego lingüístico (siguiendo el doble magisterio de Wittgenstein), que en realidad es una «filosofía del lenguaje» incapaz de agotar la problemática filosófica del lenguaje, es decir, no es más que una nueva escolástica del lenguaje, que toda filosofía crítica tiene el deber de superar.

En el ámbito de la gnoseología, una teoría de la transducción ha de objetivar el alcance y la intensidad de cada una de estas posibilidades de interpretación del sentido de las ideas formalmente objetivadas en los materiales literarios. La transducción actúa, esto es, opera, como instrumento o medio de verificación, es decir, como un procedimiento que actualiza y objetiva un conjunto de condiciones de comprobación para un saber más exacto.

La decisiva valoración pragmática —y no sólo en el ámbito referencial— que han pretendido los posestructuralismos en la interpretación de la interacción de los fenómenos culturales (ciencia empírica, teoría de los polisistemas, actos de habla, estética de la recepción, crítica feminista, etc.) ha resultado determinante para tratar de objetivar las funciones que puede adquirir el intermediario en los procesos generales de la comunicación humana, no sólo teatral o literaria, sino también cotidiana, y sobre todo social. Conviene advertir que la teoría literaria de los últimos años es una teoría literaria hecha por «intermediarios»: el crítico ha desplazado por completo al autor, y ha construido una dilatada poética de códigos y formas canónicas de interpretación, basadas cada una de ellas en una idea diferente de literatura, como justificación sexual, bandera ideológica, tendencia estética, ideal nacionalista, o baluarte conservador, etc. El resultado es que en nuestros días, en lugar de imponer una poética clásica y aristotélica —como hicieron en los siglos XVI, XVII y XVIII nuestros precursores los preceptistas (Maestro, 2004b)— para escribir literatura, la teoría literaria moderna impone métodos, cánones y modelos de recepción —con frecuencia mediatizados por ideologías ajenas a lo literario— para interpretar la literatura. He aquí la nueva preceptiva, basada esta vez en la recepción (ideológica) de la literatura, y no en la creación (literaria) a imitación de los clásicos. Precisamente ahora, que creíamos disponer de la mayor libertad como autores y como lectores de obras literarias, el poder del crítico y de sus posibilidades mediáticas para imponernos su propia interpretación es enorme. Una vez más se demuestra que la libertad no se amplía con el curso de la Historia, y con los cambios políticos, sino que simplemente se transforma. Lo más inquietante es que, en plena exultación de las democracias occidentales, la libertad humana parece haberse contraído en los últimos años mucho más intensamente que en las últimas décadas. Y esta jibarización de derechos, recursos y posibilidades sigue creciendo de forma muy silenciosa y cuidadosamente silenciada.

Insistimos en que la teoría literaria de las últimas décadas es una doctrina construida esencialmente por intermediarios, y cuyo destinatario principal no es el autor (que sí estaba en la mente de los preceptistas clásicos), sino el lector (quien sí está muy en la mente de los neocanonicistas contemporáneos). La teoría literaria moderna está destinada al lector común y anónimo, y tiene como objetivo institucionalizar la figura del crítico como un intermediario omnipotente y decisivo entre la literatura y sus consumidores, con objeto de promover y sancionar oficialmente determinadas interpretaciones. El resultado es una teoría literaria hecha para imponer al lector un canon riguroso, como modelo de interpretación preexistente incluso a la obra literaria, y por supuesto resistente a posibles significados alternativos al propio canon. No importa lo que el autor ha querido decir («el autor ha muerto», se repite desde Barthes y el estructuralismo): importa lo que el crítico (intermediario o transductor) quiere que los lectores lean y entiendan. Al autor, en el mejor de los casos, sólo se le identifica con alguien que escribe y publica formas (cuando en realidad ser autor implica ante todo ser artífice de ideas), mientras que, por su parte, el crítico es alguien que escribe, publica y sanciona, unas veces desde su propia psicología o ideología (M2), otras desde un sistema de ideas y conceptos sistematizados (M3), sobre lo que han escrito los demás, para condicionar de este modo la opinión (M2) o los conocimientos científicos (M3) de nuevos receptores, con fines diversos (económicos, ideológicos, académicos...). La hora del lector quizá ha sido en buena medida una añagaza que encubría verdaderamente el poder decisivo del crítico, quien, como intermediario (o transductor), se convierte, tras la retórica «muerte» del autor —gran principio metodológico que nos libera de la autoridad del «padre»—, en el principal controlador y manipulador del proceso de comunicación e interpretación literarias.

En efecto, vivimos en un mundo contado, pero contado por los demás, especialmente para nosotros. ¿Qué literato se atreve hoy día a escribir una sola obra sin salir al mercado del público escoltado por una cohorte de críticos literarios y teóricos de la literatura, de suplementos literarios y periodísticos, de números monográficos en revistas especializadas o incluso de intervenciones populares en congresos más o menos masificados, es decir, de propaganda? Ésta es la consecuencia más inmediata del poder que la sociedad moderna concede a los intermediarios de cualquier forma de comunicación, en el discurso literario (crítica literaria), en el discurso periodístico o informativo (medios de comunicación de masas: doxología o M2), y en el discurso científico o cognoscitivo (M3). Pensemos, en efecto, fuera del ámbito académico, en la importancia del periodismo como fuente de información (o de desinformación...), y consideremos la distancia existente entre la información y el conocimiento, entre doxa y episteme, entre M2 y M3. Sin duda la información puede subsistir al margen del sujeto y de la interpretación; el conocimiento, sin embargo, no. Este último sólo es posible a partir de la información interpretada, es decir, de la información sometida a una experiencia ulterior del ser humano. Habitualmente lo que recibimos como información, sobre todo a través de los medios de comunicación de masas, no son datos simplemente, sino que se trata ya de información interpretada —con frecuencia muy astutamente reelaborada y procesada—, es decir, de interpretación mediatizada, conocimiento transducido o materiales formalmente adulterados, que eso es, y no otra cosa, el contenido del discurso periodístico. Cine, redes sociales, periodismo y publicidad son los cuatro géneros semióticos fundamentales de la propaganda, bajo el pretexto, respectivamente, del arte, la comunicación, la información y el comercio. Son los principales sistemas de gestión de la mentira y de sus posibilidades de embellecimiento codificado, en los que la Anglosfera cuenta con una dilatadísima experiencia histórica, geográfica y política. La literatura, sin embargo, encaja muy mal en este terreno, porque su labor ha sido desde su más remota genealogía la disensión, la heterodoxia y la desmitificación. Las relaciones entre literatura y poder político siempre han resultado muy conflictivas. De hecho, la literatura se desvanece en la medida en que se identifica con causas políticas y religiosas. Y no por casualidad la Historia nos demuestra que la literatura es lo que la política y la religión nos han permitido escribir. Sin duda porque no lo han podido evitar, censurar o destruir.

De un modo u otro, entre los fines de la semiología, a través de las operaciones gnoseológicas de transducción, y según los presupuestos metodológicos de la Crítica de la razón literaria como Teoría de la literatura (categorialmente) y como sistema de pensamiento filosófico (críticamente), está sin duda el de identificar este tipo de procesos de interpretación y de adulteración, que pretenden situar al ser humano en un tercer mundo semántico, esto es, en un espacio cavernícola (Platón, República, VII). Por todas estas razones sorprende que en nuestros días se hable de una «sociedad del conocimiento» cuando en realidad vivimos en la «sociedad de la opinión» (Revel, 1988; Rodríguez Genovés, 2013; Bueno, 2002a).

En consecuencia, es obligado admitir en nuestros días que en el esquema básico de la comunicación humana hay siempre un transductor o ejecutante intermedio, y que en lugar de hablar de «emisor ® mensaje ® receptor» haya que hacerlo de «emisor ® mensaje ® intermediario ® receptor». Sea como fuere, es un hecho observable en la realidad y verificable en el discurso que el teatro exige, como género literario y como forma espectacular, la presencia de un ejecutante intermedio o transductor, que es el director de escena, y no es menos cierto, por otra parte, salvo que defendamos la existencia de lecturas absolutamente ingenuas, que ningún acto de recepción está exento de factores y realidades que, motivadas por algún sujeto humano, no lo hayan mediatizado previamente. Cualquier editor del Quijote (fijación del texto, formato del volumen, traducciones posibles, ilustraciones, erratas, etc.), ha mediatizado nuestra lectura e interpretación del Quijote. Y lo mismo sucede con cualquier otra obra literaria o discurso escrito. Desde este punto de vista comprendemos cómo Avellaneda se convierte en el primer intérprete creativo de la novela cervantina, al publicar en 1614 su versión apócrifa de la segunda parte del Quijote, que constituye sin duda la mejor y más completa interpretación contrarreformista de esta obra (Maestro, 1994a). Es posible que en toda comunicación humana existan siempre dos actos distintos y aparentemente sucesivos (emisor ® mensaje / mensaje ® receptor), si seguimos el modelo idealista de Segre, antes citado, pero en todo caso este fenómeno habrá de ser objeto de verificación, y entonces sí resultaría fácil admitir que la segunda de estas díadas subsume a la primera, porque el transductor actúa siempre que hay comunicación a través de algún medio —y la escritura y el lenguaje son los más recurrentes en la interacción humana—, y porque el transductor no desplaza formalmente al emisor, sino que lo único que hace es actuar sobre el modo de comunicar lo que éste ha formulado o formalizado previamente. El transductor no tiene por qué alterar necesariamente las formas originarias del signo, le basta con transformar el sentido conceptual al (re)transmitir el mensaje. Nada más fácil de llevar a cabo que manipular la experiencia psicológica y la interpretación fenomenológica de un receptor desposeído de educación científica. Ser un buen mentiroso es sin duda mucho más complejo, y mucho más frecuente, que ser un buen demagogo.

El poder normativo de los códigos literarios sobre los signos literarios es mucho más limitado que el de otros códigos, como el jurídico, por ejemplo, o mismamente el lingüístico. Desde el momento en que alguien escribe un mensaje, este signo entra en un proceso de semiosis que resulta virtualmente ilimitado, y en el que la fuente, autor o emisor, ha perdido todo el control, que pasa a gestionar el intermediario o transmisor; si hay comunicación no es tanto gracias al lector, que representa una meta, como límite teórico del proceso, sino a los agentes transmisores de la comunicación, es decir, los lectores en acción, intermediarios o transductores, auténticos sujetos operatorios del proceso comunicativo, cuya acción no es sólo verificable en el discurso, sino observable en la realidad. Todo lo que se transmite se transforma por el hecho mismo de ser transmitido, y el alcance y densidad de esta transformación es algo que exige ser objetivado. La semiología es una de las disciplinas que en nuestros días reúne las mejores condiciones y recursos para llevar a cabo tal propósito.

Bajo la denominación de poética de la transducción es posible referirse, por lo tanto, a los diferentes estudios de Teoría de la Literatura ocupados en el examen de aquellos factores que actúan como elementos intermediarios en el conocimiento y análisis de las obras literarias. Es el caso de las fuentes, traducciones, teorías críticas y metodológicas, ecdótica, intérpretes y actores, análisis filológicos y fijaciones textuales, etc., cuya intervención mediatiza siempre la comprensión de aquellas realidades que pretenden comunicar. Es éste, sin duda, un camino que conduce hacia la renovación de los estudios semióticos.

Difícilmente le es posible al ser humano acceder en estado puro a una realidad que no sea su propio pensamiento. Todo lo que hace el hombre significa, y todo lo que significa es objeto de mediación, bien para mejorar sus posibilidades de conocimiento y transmisión, bien para deteriorarlas o confundirlas. Las diferentes corrientes metodológicas ocupadas en el estudio de la acción de los intermediarios, en los procesos de construcción y difusión de sentido que se producen en nuestra sociedad (teoría de los polisistemas, ciencia empírica de la literatura, control de los medios de opinión en sociología, etc.), encuentran un fundamento común en el análisis de las operaciones de transmisión y transformación, en que se fundamenta el proceso semiósico de transducción.

Como operación que permite dar forma objetiva a interpretaciones sucesivas y distantes de fenómenos culturales, el proceso semiósico de transducción constituye un procedimiento generador, transmisor y transformador, de sistemas culturales cuya pluralidad e interdependencia resulta resaltada. Se trata en definitiva de un mecanismo que permite describir cada uno de los procesos de «derivación o inversión» (intertextualidad) en que se fundamenta y dinamiza una concepción semiótica de la cultura, desde la cual no sólo se admite que el ser humano reproduce la comunicación por medio de la comunicación, sino que es también capaz de transformar en cada transmisión, intencional o involuntariamente, el sentido de sus comunicados.

En el diálogo Ion, Platón se refiere al tema de la inspiración poética, mencionado anteriormente por Demócrito, y advierte que no es un arte o téchnee lo que relaciona al ser humano con la poesía, sino una especie de predisposición o don divino, que engarza como una cadena los diferentes componentes que intervienen en la comunicación del mensaje poético (Ion, 532c, 534a, 536d, 542b). En el Ion se busca una reflexión sobre el objeto de la poesía, el lenguaje, que sin embargo no llega a plantearse nunca, como recurso que habría solucionado buena parte de los interrogantes desarrollados a lo largo del diálogo. La actividad del rapsoda se identifica con frecuencia en el texto platónico con lo que hoy podríamos considerar una teoría de la interpretación (hermenéutica), y una teoría de la transformación del sentido de las palabras en los procesos de transmisión y comunicación verbales (transducción), especialmente cuando estos procesos de transmisión están destinados a la comunicación de interpretaciones.

Sócrates: Los rapsodos [...] necesitáis frecuentar a todos los buenos poetas [...], y penetrar no sólo sus palabras, sino su pensamiento. Todo esto es envidiable. Porque no sería tan buen rapsodo aquel que no entienda lo que dice el poeta. Conviene, pues, que el rapsodo llegue a ser un intérprete del discurso del poeta, ante los que escuchan, ya que sería imposible, a quien no conoce lo que el poeta dice, expresarlo bellamente […]. ¿No sois vosotros los rapsodos, a su vez, los que interpretáis las obras de los poetas?

Ion: También es verdad.

Sócrates: ¿Os habéis convertido, pues, en intérpretes de intérpretes? (Platón, Ion, 530b-c y 535a).

Sócrates, al insistir en la descripción de los procesos de la pragmática de la comunicación literaria (533d, 536a), considera que el rapsoda o recitador de los cantos poéticos se convierte en un auténtico intermediario o posprocesador (transductor) del discurso verbal: «¿No sabes que tal espectador es el último de esos anillos, a los que yo me refería, que por medio de la piedra de Heraclea toman la fuerza unos de otros, y que tú, rapsodo y aedo, eres el anillo intermedio y que el mismo poeta es el primero?» (Platón, Ion, 536a).

La teoría literaria de los últimos tiempos se ha convertido esencialmente en una auténtica poética de la transducción literaria, en la que un sujeto que interpreta un texto u objeto de conocimiento introduce en la percepción de la realidad que somete a estudio, de la tradición, del contexto, o del objeto mismo, etc., un punto de vista interpretativo cuya finalidad no es otra que desplazar interpretaciones preexistentes, deconstruirlas, y en todo caso actuar sobre ellas, proponiendo en su lugar nuevas alternativas, afines a las condiciones desde las cuales el sujeto (transductor) formula su propia teoría.

De la poética mimética, de corte aristotélico, vigente hasta la Ilustración europea, la teoría literaria evoluciona hacia las poéticas idealistas, que consideran al autor como la base interpretativa más segura, y al que convierten en instrumento fundamental de la crítica positivista decimonónica; el siglo XX supuso a su vez el desarrollo de teorías literarias de naturaleza eminentemente formalista, que en su evolución hacia la pragmática insistieron finalmente en el lector como agente primordial de la interpretación literaria. Hoy día hemos pasado de la hora del lector al poder del intermediario, es decir, al poder del transductor, como sujeto que dispone de una capacidad imprescindible para transmitir y difundir mensajes que, debidamente construidos, pueden influir de forma decisiva en las posibilidades de comprensión y desarrollo de determinadas teorías, destinadas en última instancia a actuar y modificar la interpretación de obras y teorías literarias preexistentes.

Hoy menos que nunca accede el lector en un estado adánico a la lectura y percepción de los hechos sociales, culturales, literarios. Lo mismo podríamos decir incluso de los hechos reales. La fuerza de internet está lo suficientemente desarrollada como para convertirse en una alternativa eficaz no tanto contra los medios sociales de opinión mediatizada, sino como uno más de ellos, gestionado por la globalización que administran y organizan los monopolios de la comunicación en la red. Internet no es ningún recurso frente al poder de una interpretación manipulada, sino una más de ellas, y acaso una de las más poderosas, completamente controlada por las empresas oligárquicas del planeta. Por el momento, casi todo tiende a estar cada vez más mediatizado, y con frecuencia lo está desde los más diversos signos ideológicos y políticos. Desde la elección del sexo de los seres humanos, hasta la clonación de las más variadas criaturas, sin olvidar la elaboración de alimentos transgénicos, o las formas de investigación interplanetaria o biogenética, una de las características primordiales de los nuevos tiempos será sin duda la mediación, es decir, la intervención humana que, en cualquiera de sus facetas, tiene como fin la alteración controlada del curso previsto —acaso natural— de determinados hechos y acontecimientos. El azar tiene cada vez menos posibilidades de movimiento. En una época en la que las sociedades políticas están intervenidas y determinadas por tales características y objetivos mediáticos, la visión (literaria) sin intermediarios (ideológicos) no es posible. El profesor, el crítico, el editor, el periodista por supuesto, etc., disputan por dominar el acceso a los textos, es decir, al sentido, al Significado Trascendente, en el valor más amplio de la palabra, y ofrecer de este modo al lector una literatura, un sentido, un discurso, una religión, una política, un conocimiento, una sociedad, un cosmos..., previamente valorado y definitivamente interpretado. Siempre ha sido así, sin duda, pero la democracia, lejos de relativizar este control mediático, lo ha multiplicado e intensificado de forma tan absoluta y tan sofisticada, que, desde el punto de vista de sus consecuencias, las sociedades democráticas se han convertido en sociedades cada vez más totalitarias.

¿Debe entenderse desde este contexto la propuesta de reforma del canon occidental iniciada por los grupos culturalistas, neohistoricistas y feministas? ¿Podríamos decir lo mismo de la «contrarreforma» propuesta por un escritor tan simple como Harold Bloom? Tanto en un caso como en otro se confirma la presencia de un sujeto, o de un grupo de sujetos, diríamos «poderoso», desde el punto de vista de su capacidad para difundir e imponer una interpretación cultural a una colectividad controlada políticamente, lo que equivale a afirmar la presencia de un transductor, es decir, de un sujeto interpuesto entre la tradición y sus interpretaciones seculares, en este caso la literatura occidental, de un lado, y los posibles receptores de este canon, llamados comúnmente lectores, de otro. El resultado de la transducción es la literatura interpretada, el canon instituido, a veces desde presupuestos más afines a una moral particular o gremial que a una ciencia literaria que pretenda validez general. El margen de reflexión del lector común es mínimo, salvo que ese lector disponga de la posibilidad de hacer pública la propia interpretación de la literatura que lee; y sólo en la medida en que sus teorías interpretativas resulten aceptadas por una comunidad, a su vez amplia y poderosa, este lector, convertido ahora en un intérprete reconocido y canónico, podrá ejercer de transductor, es decir, de sujeto intermediario, entre la literatura y los lectores comunes, o lectores sin voz pública, que es lo que realmente son.

La poética de la transducción es, sin duda, una cuestión capital en el desarrollo de las actuales teorías de la literatura. Todo acceso al conocimiento está mediatizado, es decir, transducido; y semejante mediación no está ejecutada ni por el autor —que después del estructuralismo barthesiano «ha muerto», voluntaria o involuntariamente—; ni por el texto (o escritura), cuya interpretación depende, sobre todo desde Gadamer, de un sujeto «sabio» que «dialoga» ideal o imaginariamente con la tradición; ni del lector ideal o lector modelo, al que tantas identidades y etiquetas se le han atribuido, y casi ninguna de ellas de fundamento auténticamente real. Hoy el acceso al conocimiento está efectivamente mediatizado o transducido no por los agentes tradicionales jakobsonianos —autor, mensaje, lector—, sino por el sujeto que interpreta el mensaje para el lector, y que por ello mismo se interpone entre éste y aquél. Este sujeto no habla por boca del autor, ni se acerca a la escritura del texto renunciando a sus propios valores morales, ideológicos o axiológicos, ni tan siquiera piensa muchas veces en la educación científica del lector común a la hora de formular la interpretación de la obra literaria; este sujeto intermediario piensa en la interpretación del texto ante el lector en la medida en que tal interpretación justifica su personal posición (política, cultural, económica, sexual, etc.) en el contexto de su vida real y social. La pragmática de la comunicación literaria ha de tener necesariamente presentes, al menos desde la sociedad de finales del siglo XX, cuatro elementos, en torno a los cuales se opera el cierre categorial de la Teoría de la Literatura, como ciencia cuyo campo de investigación son los materiales literarios: autor, mensaje, lector y crítico o transductor. El objetivo de toda transducción es, pues, el lector, pero no un lector cualquiera, sino un lector sin voz, un lector vulnerable, desposeído de toda posibilidad de expresión pública reconocida. Sólo así es posible imponer una interpretación falsa a una comunidad de individuos, porque sólo así es posible hacer de una mera opinión una teoría aparentemente científica, cuando en realidad nada haya de científico, ni de teórico siquiera, en ese discurso. La doxa se convierte en episteme a los ojos del ser humano sin dejar de ser doxa. He aquí lo que desde mucho antes que Platón reconocemos con el nombre de demagogia: dotar conscientemente a la mentira de atributos de verdad. Aunque en estos momentos sea sólo una posibilidad, internet es un recurso decisivo —por cuyo dominio disputan múltiples poderes—, que puede permitir la superación, siempre relativa, de este tipo de situaciones mediatizadoras. Y no hay que olvidar, no obstante, que en internet simplemente están los datos o los hechos, es decir, el acceso a ellos ante todo, pero la interpretación, como el conocimiento, es una experiencia específica del ser humano individual, y depende esencialmente de las capacidades intelectivas de la propia persona, al margen de las cuales sólo habita el nihilismo.

________________________

NOTAS

[1] Al igual que sucede en el modelo de Jakobson, el esquema de Max Bense y Elisabeth Walther (1973) apenas presta atención a las posibilidades de mediación que puede actualizar el receptor en la comunicación de cualquier tipo de mensaje. Se ofrece allí, una vez más, una visión «estática» del proceso comunicativo.

[2] Como bien se sabe, se trata de la archiconocida sentencia isomórfica de Wittgenstein, completamente ilusa: «Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. La lógica llena el mundo; los límites del mundo son también sus límites» (5.6 y 5.6.1). Wittgenstein reduce el Mundo (M) al Mundo interpretado (Mi) sólo por el lenguaje. ¿Qué hacer, entonces, con las ciencias categoriales no lingüísticas? ¿Derogarlas? ¿Y con los conocimientos derivados de tales ciencias? ¿Ignorarlos? ¿Acaso el mundo de los hablantes de náhuatl no es el mismo mundo que el de los hablantes del español y del inglés, aunque su lengua sea gnoseológicamente muchísimo más pobre que la española o la inglesa?

- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «El concepto de transducción literaria», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (III, 4.4.3), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).

⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria

- Juan Rulfo en su novela. La infancia de Pedro Páramo: el germen de un cacique hispanoamericano.

- Tirano Banderas y el esperpento de Valle-Inclán en

la literatura universal y ante la Leyenda Negra.

- La secularización de la leyenda negra contra España: Montesquieu y Voltaire.

- Elvira Roca Barea, 6 relatos ejemplares 6: Ana de Sajonia.

- Elvira Roca Barea, 6 relatos ejemplares 6: Doce apóstoles. (Sobre la sublevación de los campesinos alemanes).

- Elvira Roca Barea, 6 relatos ejemplares 6: Bagatela sobre Shakespeare.

- Elvira Roca Barea, 6 relatos ejemplares 6: El sembrador de peste. (Calvino, represor de las libertades en Ginebra).

- Elvira Roca Barea, 6 relatos ejemplares 6: Campanas de Breda.

- Elvira Roca Barea, 6 relatos ejemplares 6: La última reina, Margarita Pole

- Dostoievski en Crimen y castigo y la degradación

literaria de los seres humildes: una literatura que preserva a las élites del

fracaso.

- Don Quijote como prototipo literario: el don Quijote de Avellaneda contra Cervantes y su filosofía.

Así se elaboró el concepto de transducción

en la Teoría de la Literatura de la Crítica de la razón literaria

Reinterpretación de la semiología desde los presupuestos metodológicos

de la Crítica de la razón literaria

La realidad de la literatura y los materiales literarios:

autor, obra, lector e intérprete o transductor

«Sensitivity readers»:

los nuevos censores democráticos y anglosajones

de la libertad en la literatura hispánica