Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica

del conocimiento racionalista de la literatura

La literatura en la sociedad política o Estado

En el contexto de una sociedad política estatalmente articulada,

los saberes sobre la literatura pueden organizarse según tres géneros bien

diferenciados.

1) En primer lugar, a través de ciencias positivas que proporcionan conocimientos categoriales relacionados con los materiales literarios (Historia, lingüística, antropología, filología, retórica, sociología, economía…).

2) En segundo lugar, en obras doctrinales que codifican e interpretan conocimientos teóricos sobre materiales literarios, y que desde Aristóteles reconocemos como poéticas. Este tipo de obras examinan la literatura en términos conceptuales y lógicos, es decir, pretenden una interpretación científica de los materiales literarios.

3) En tercer lugar, los saberes sobre la literatura en una sociedad política o Estado pueden organizarse de acuerdo con saberes filosóficos sobre la literatura, cuyo objetivo es la interpretación crítica y dialéctica de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. Estas obras constituyen una filosofía de la literatura, que se construye, como saber crítico y de segundo grado, a partir de unos conocimientos científicos adquiridos sobre los materiales literarios, como saber conceptual de primer grado. Laocoonte o de los límites de la escultura y de la poesía (1766) de Lessing es una de las primeras obras consagradas por entero a la filosofía crítica de la literatura.

La literatura programática o imperativa exige considerar, desde el punto de vista del espacio gnoseológico, el tratamiento de los materiales literarios en el seno de una sociedad política o Estado. Como sabemos (Bueno, 1972, 1992), el espacio gnoseológico se articula en tres ejes —sintáctico, semántico y pragmático—, dentro de los cuales es posible examinar el papel de la literatura dentro del Estado como máxima expresión de la sociedad política.

1. El eje sintáctico se dispone en tres sectores: términos, relaciones y operaciones.

1.1. Se trata, en suma, de identificar, en primer lugar, la existencia operatoria de seres humanos o agentes literarios que, como términos dados en una sociedad política, se relacionan institucionalmente con la literatura, en un ámbito académico, universitario, periodístico, financiero, editorial, empresarial, o meramente social (clubes de lectores). Los términos fundamentales —autor, obra, lector e intérprete o transductor— son términos holóticos, es decir, anteriores a los demás términos partitivos, y envolventes o integradores de ellos, y por ello mismo precedentes de las partes que constituyen la totalidad en ellos dada, como términos complejos de los que se derivan términos más simples (obra es término que engloba a soneto, cuarteto, endecasílabo, sílaba métrica, fonema…).

1.2. Las relaciones entre los agentes literarios pueden estar determinadas por vínculos de clase social (marxismo), de alianza (contrato), de fe (Iglesia), de ideología (partidos políticos), de gremio (movimientos literarios), de profesión (corporativismo), de cronología (grupos generacionales), de sexo (feminismo), de raza (indigenismo y etnocracias)… Este tipo de relaciones nunca son isonómicas ni isovalentes, sino todo lo contrario, son desiguales, cambiantes y dialécticas, de tal forma que configuran una auténtica biocenosis, o lucha por la supervivencia de las diferentes especies que comparten un mismo medio o espacio, a través de la geografía y de la historia por la que circulan en su desenvolvimiento y desarrollo los materiales literarios. Las relaciones políticas determinan el grado de poder que detentan las diferentes partes en conflicto y en interacción. La literatura, con frecuencia, lejos de ser causa de este tipo de poderes, es casi siempre consecuencia derivada del curso y evolución de tales conflictos. El artista suele buscar con frecuencia un mecenas triunfante y poderoso. En otros casos, la derrota suele convertirse en fuente de inspiración o de exaltación, si bien en una geografía o en una época histórica donde la censura no lo impida y la libertad lo haga posible[1]. De un modo u otro, los materiales literarios nunca están solos en la biocenosis literaria, es decir, en la lucha por la supervivencia de tales o cuales objetivos y programaciones, en los que la literatura y el arte pretenden desempeñar un papel de referencia, sino que con frecuencia se encuentran muy bien asesorados por poderes políticos y fuerzas ideológicas, cuando no por credos religiosos, que de alguna manera resultan beneficiados en sus posibles relaciones de alianza con la literatura o de dominio sobre ella.

1.3. En términos políticos, las operaciones suponen el ejercicio de un poder que indudablemente influye de modo efectivo sobre los materiales literarios. La censura, la economía, las leyes, los programas educativos y académicos, la interdicción informática, etc., son operaciones que, desde la quema de libros hasta la clausura de páginas de internet, pasando por el deterioro deliberado de los planes de estudio universitarios, pueden influir de forma decisiva en el desarrollo de la construcción e interpretación de los materiales literarios. La vida política es indisociable de cualesquiera otras formas de vida. Por eso resulta ridículo que se afirme la separación entre cultura, deporte y política, por ejemplo, cuando la razón misma de ser de las actividades culturales, y de las competiciones deportivas internacionales, es precisamente la existencia de los Estados como organismos capaces de promover este tipo de actividades instructivas, atléticas u olímpicas, cuando no también opiáceas y propagandísticas.

2. En el eje semántico se disponen tres sectores: referentes, fenómenos y esencias.

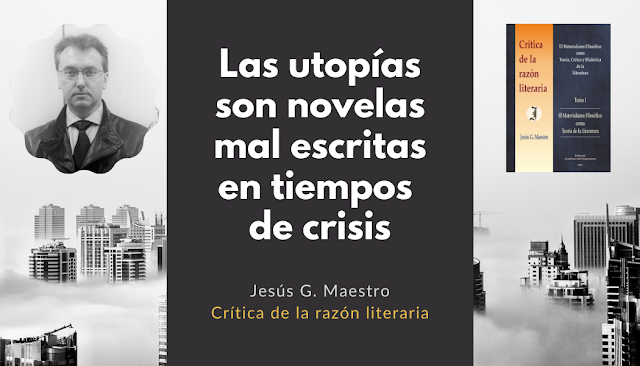

2.1. En primer lugar, una vez más, los referentes de la literatura en una sociedad política son los autores, las obras, los lectores y los intérpretes o transductores. Todos ellos son entidades corpóreas y operatorias, tanto material como formalmente. Proclamar la «muerte» de cualquiera de ellas, como hizo Barthes en 1968, o su pulverización material, para reducirla a un mero formalismo retórico, como siguió haciendo Foucault desde 1969, es, sinceramente, una memez, incluso en la forma más esbelta que pueda adquirir cualquier posible metáfora de tal boutade, cuyo origen no es otro que el fragmento 125 de Die Fröliche Wissenschaft (1882), en el que Nietzsche proclama poéticamente la muerte de Dios, y niega, de este modo, con la razón teológica, toda posible razón antropológica: o Dios, o la Nada. Nietzsche no reconoce, en consecuencia, ningún lugar donde el ser humano pueda legitimarse por sí mismo como tal. Sin embargo, y pese a que toda sociedad política en la que se desarrolla la literatura exige siempre un conjunto operatorio de entidades o términos físicos, referenciales, y relacionados entre sí, no han faltado, desde la propia literatura, pretensiones de establecerse en el ámbito de una política metafísica, en la que una jerarquía de potestades numinosas o mitológicas se articulan bajo una divinidad manifiesta: Padre, Hijo, Espíritu Santo, querubines, serafines, ángeles y arcángeles, demonios, etc. Pensemos en los estamentos de la olímpica mitología pagana del mundo grecolatino, en la geografía ultraterrena de la Divina commedia, y más explícitamente aún en la jerarquía metafísica de Paradise Lost (1667) de Milton, donde los ángeles del bien luchan como un ejército bestial contra los demonios malignos, o en las incontables narraciones populares y cuentos maravillosos de todos los tiempos, desde las más antiquísimas fábulas hasta novelas como El bosque animado (1943) de Wenceslao Fernández Flórez. Junto a esta política metafísica, la literatura también ha dado cuenta de una política utópica, al plantear obras narrativas, poéticas y teatrales, en las que es posible un mundo humano sin conflictos políticos ni injusticias sociales: la literatura bucólica y la pastoril, de Virgilio a Sannazaro, o La dama del alba (1944) de Alejandro Casona, son ejemplos muy transparentes. En la misma línea utópica podría situarse La Numancia (1580-1585) cervantina, con anterioridad a la invasión romana, que destruye la situación política preexistente entre los arévacos y convierte la historia de este pueblo en una tragedia de pretensiones universales. ¿Qué decir de una obra como Émile, ou De la éducation (1762) de Rousseau? No menos utópica es la novela de Gerhart Hauptmann, Die Insel der grossen Mutter; oder, Das Wunder von île des Dames; eine Geschichte aus dem utopischen Archipelagus (1921), traducida al español en 1925 con el título de La prodigiosa isla de las damas: historia de un archipiélago imaginario, donde se instaura una sociedad humana constituida exclusivamente por mujeres supervivientes a un naufragio. Apenas dos años antes, en 1919, Ramón Gómez de la Serna publica la primera parte de su drama vanguardista titulado precisamente La Utopía[2]. E incluso es posible aducir además obras literarias que expresan una política alegórica, objetivada con frecuencia en figuras de animales, desde las antiguas fábulas esópicas hasta Rebelión en la granja (Animal Farm, 1945) de Georges Orwell, obra que constituye la demostración más rotunda de una sociedad política basada en la alegoría como forma de interpretación de sus propias crueldades y excesos. Toda utopía constituye siempre el relato de una ficción política, y ha de advertirse que la literatura, tanto como la filosofía o incluso más, ha cultivado el género de lo utópico, y que de forma a veces más programática que crítica, y acaso más imperativa que indicativa, ha simpatizado con esta suerte de linaje literario propio de la política-ficción, especialmente en los ámbitos de la literatura teológica y de la literatura marxista. No en vano una utopía es una novela mal escrita en tiempos de crisis.

2.2. En segundo lugar, ha de advertirse que los fenómenos desempeñan en toda sociedad política o Estado funciones capitales y decisivas, pues, como señala Bueno (1991: 82), «los procesos políticos no pueden abrirse camino si no es a través del ámbito fenoménico, aunque no se agoten en él». Y es que una parte muy importante de la vida política y de la vida social transcurre en el ámbito de lo fenomenológico, es decir, en el delicado terreno de las apariencias. Como sabemos, una apariencia es la representación formalmente simulada de una realidad operatoriamente inexistente, cuyo correcto diseño fenomenológico no sólo no permite el descubrimiento de la falacia que oculta, sino que además resiste con eficacia toda interpretación crítica que trate de desenmascararla y deslegitimarla. En el ámbito de la política, y también en el de la literatura, las apariencias, como suele decirse, engañan, pero de forma muy rentable y sofisticada. Y es que la fenomenología, las apariencias, el psicologismo colectivo, las creencias e imaginaciones constitutivas de un mundo social, que están en la base de las ideologías y de la vida política de toda sociedad humana, constituyen un terreno fundamental sobre el que se desenvuelve y actúa la totalidad de los procesos políticos. En política, como en literatura, las apariencias no pueden ignorarse jamás, aunque ni la política ni la literatura se agoten en ellas, puesto que las rebasan siempre. Pero a trascender lo aparente y lo fenomenológico no llegan siempre ni todos los políticos ni todos los autores, lectores o intérpretes de obras literarias. Es más, el terreno de lo fenomenológico y de lo aparente es el caldo de cultivo preferido por los sofistas, tanto de la actividad política como de la interpretación literaria. De hecho, el sector fenomenológico del eje semántico del espacio gnoseológico constituye la sala vip de la sofística de todos los tiempos, desde Gorgias hasta Foucault. El sofista siempre trata de hacer creer a los demás que la apariencia es la realidad. Dicho de otro modo, que el fenómeno es la esencia. El sofista siempre trata de evitar el desengaño de sus oyentes o lectores, esto es, la crítica como experiencia interpretativa. Y el sofista más artero es aquel que engaña haciendo creer que desengaña. De esta manera asegura en el destinatario un sentimiento de superioridad y de crédito, al hacerle creer convictamente que cuenta con capacidades para desenmascarar el fraude, cuando, en realidad, es víctima del más sofisticado trampantojo o embeleco. Desde Michel de Montaigne hasta Emilio Lledó, el lenguaje se ha utilizado como el principal simulacro de conocimiento, como el mayor placebo de sabiduría. El sofista tiene mucho de terapeuta, de psicólogo de masas, de tranquilizante o sedante social. No hay señuelo sin golosina. El fraude se ofrece siempre en un entorno seductor. La literatura programática o imperativa, también. Suele ser por ello mismo una literatura que se presenta como estimulante paliativo contra «determinadas circunstancias», ante las que es necesario reaccionar, a fin de introducir cambios y transformaciones socialmente muy necesarios, sugestivos, extraordinariamente tentadores y por supuesto fascinantes. En este contexto de fenomenología política y literaria operan a sus anchas las teorías políticas de inspiración psicologista, de ascendencia nietzscheana y formato freudiano, lacaniano o foucaultiano, desde las que se postula la existencia de perversas e ignotas estructuras de poder —estatales y sectarias o gentilicias—, redes de control y dominio de las mentes de los individuos, censura y represión de la inteligencia de la población (a la que se supone en muchos casos más que superdotada, y cuya inteligencia hay que domar y castigar), así como de su sensibilidad creativa, comunicativa y, por supuesto, sexual. La cruda realidad suele revelar que la sociedad, las más de las veces, es en realidad mucho menos inteligente de lo que a sí misma se cree, mucho menos creativa también, y, por suerte o por desgracia, más necesitada de viagras de lo que quisiera.

Decepciones aparte, lo cierto es que los fenómenos y las apariencias sólo son relevantes cuando se desmantelan, es decir, cuando se identifican como realidades falsas o representaciones fraudulentas, porque cuando no sucede así no se interpretan tampoco como fenómenos, sino como esencias, esto es, más precisamente, como estructuras o realidades que, adulteradas, contienen un fraude y un error que se ignoran. He aquí la impostura, cuyo desconocimiento sitúa al intérprete en un tercer mundo semántico. La literatura programática o imperativa suele estar inicialmente muy próxima a la impostura intelectual, y sólo cuando la rebasa, es decir, cuando da lugar a consecuencias históricas literariamente relevantes, puede valorarse por sus componentes críticos e indicativos, más allá de sus programas y preceptos originales. Hoy leemos el Arte nuevo de Lope de Vega (1609) porque existe toda una comedia nueva en el teatro español aurisecular que encuentra en este breve tratado lopesco su justificación teórica y programática. En caso contrario, el escrito de Lope ante aquella academia del Madrid de los Austrias habría quedado reducido a un panfleto de circunstancias. Del mismo modo, todavía hoy leemos las obras dramáticas de Brecht como una demostración práctica de sus teorías acerca del teatro épico, ya fundado en realidad tres siglos antes por Cervantes en entremeses como El retablo de las maravillas o episodios del Quijote (II, 26) como el del retablo de maese Pedro. Asimismo, nadie puede negar que la Divina commedia de Dante contiene fidedignamente el programa medieval de la filosofía escolástica, a la vez que hay que reconocer que literariamente la rebasa por completo en todas sus dimensiones. En consecuencia, se observará que la mayor parte de las obras literarias programáticas responden en su origen a una génesis que se ha desarrollado estructuralmente de tal modo que ha superado el núcleo original y las premisas de partida, y que ha dado lugar, en última instancia, a obras de arte verbal cuyas dimensiones críticas e indicativas han sido, a fin de cuentas, constituyentes de un canon universal, no sólo occidental[3]. No en vano los políticos y los artistas saben muy bien que los fenómenos y las apariencias disponen de una fuerza motriz muy superior a la que ofrece la realidad descarnada, pura y cruda, con la que nadie quiere encontrarse, y todo el mundo es renuente a interpretar. Por ello el arte es, con frecuencia, la más estimable terapia social de la que pueden disponer los Estados contemporáneos, haciendo de la cultura el opio preferido de Occidente[4].

2.3. En tercer lugar, las esencias designan la realidad operatoria tal como es, es decir, los hechos no maquillados ni edulcorados, exentos de sofística —no sofisticados—. Las esencias identifican en este contexto las estructuras motrices de los materiales políticos y literarios. En este punto, el marxismo había distinguido las nociones de base y superestructura, y había identificado la primera con lo que aquí —siguiendo a Bueno (1991: 83 ss)— denominamos esencia y la segunda con lo que consideramos fenómeno o apariencia. El motor material de la sociedad, que se iba desplegando históricamente, constituía para Marx una base, cuyas diversas apariencias y manifestaciones fenomenológicas eran las superestructuras. De un modo u otro, son estas fuerzas basales o esenciales las que impulsan el desenvolvimiento de los hechos políticos y literarios, y, francamente, quienes los determinan con el concurso operatorio y dialéctico de los seres humanos. La realidad —literaria y política— siempre se mueve en un espacio fenoménico, que es necesario rebasar y trascender, para interpretar gnoseológicamente sus estructuras basales o esenciales. El centro de gravedad de los hechos nunca reside en las apariencias o fenomenologías, sino en sus esencias o estructuras basales. La literatura programática o imperativa, en la mayor parte de los casos, reduce o limita el acceso a tales esencias o componentes basales, y dispone de forma acrítica el contenido y la forma de los materiales literarios. La dramaturgia brechtiana objetiva una «crítica» a la «derecha» (burguesa), pero es completamente acrítica con la «izquierda» (proletaria). El feminismo expone un programa crítico contra el machismo, pero es por entero acrítico con sus propios dogmas ideológicos. La literatura teológica y confesional de un Dante o un Calderón detiene todo su efectivo potencial crítico ante los dogmas eclesiásticos que trata de preservar de toda controversia y discusión. El uso nacionalista de las lenguas y de las literaturas se impone a través de programas y discursos que eluden todo enfrentamiento crítico con los mitos que les resultan absolutamente necesarios para seguir subsistiendo fabulosamente como tales nacionalismos, entre ellos el mito del multiculturalismo (González Cortés, 2010). En las sociedades humanas del presente, caracterizadas por la disolución geográfica de las fronteras y la ecualización de los límites de convivencia, gracias al inédito desarrollo alcanzado por los medios de transporte y comunicación de masas, así como por los movimientos de población a escala mundial, es absolutamente ridículo hablar de la imposibilidad de cohabitación de las diferentes culturas, desde el momento en que este hecho tiene lugar cada día en todos los puntos del globo. En términos esenciales, el único multiculturalismo del que cabría hablar sería el existente entre la especie humana y los extraterrestres (si bien cuando estos últimos tengan a bien, o a mal, manifestarse públicamente).

Ahora bien, ¿dónde se ha situado la esencia de la literatura desde el punto de vista programático o imperativo de una sociedad política o Estado? Los resultados desde los que es posible responder a esta pregunta son sumamente reveladores. Para ello me serviré de los criterios expuestos por Gustavo Bueno en su Primer ensayo sobre las categorías de las ‘Ciencias Políticas’ (1991), que reelaboro aquí críticamente, desde presupuestos propios, para aplicarlos a los materiales literarios. De este modo, distinguiré cuatro tipos de teorías explicativas de la esencia de la literatura en el seno de una sociedad política o Estado: 1) teológicas, 2) psicológicas, 3) culturales y 4) estatales. Las tres primeras se caracterizan por emanar y desarrollarse desde estructuras sociales gentilicias, esto es, de gremios o microsociedades humanas que operan dentro de sociedades políticas o estatales más amplias, con frecuencia parasitaria o concertadamente, como es el caso de la Iglesia católica, que es una sociedad internacional incrustada en la estructura operativa de todos los países del mundo[5]; de organizaciones terroristas internacionales; de grupos financieros y empresariales igualmente multinacionales; o de microsociedades pseudonacionalistas, que dentro de determinados Estados políticos desarrollan sus singulares planes de independencia geográfica, incluso con organizaciones terroristas propias, etc. Por su parte, el cuarto grupo, constituido por las teorías estatales, remite a la estructura y morfología política de sociedades articuladas como Estados o imperios, es decir, Estados estos últimos con competencias de intervención y poder efectivo sobre otros Estados contemporáneos a ellos.

2.3.1. Las teorías teológicas, como no puede ser de otro modo, sitúan la esencia de lo literario en el terreno de la religión, sea numinosa (literaturas arcaicas), mitológica (literaturas antiguas) o teológica propiamente dicha (literaturas confesionales, desde la Edad Media hasta nuestros días). Pertenecerían a este género todos aquellos materiales literarios cuyos contenidos postulan, de forma más o menos explícitamente programática o imperativa, una sociedad religiosa que les sirva de referencia, sentido o fundamento. Autores como Agustín de Hipona, Berceo, Dante, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Milton, Calderón, son en este terreno figuras señeras, así como todo tipo de literatura homilética, hagiográfica, mística o sufí, entre otros múltiples ejemplos que pueden aducirse, por no apelar a la presencia de ensayos o escritos crítico-programáticos, como Política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás (1626) de Quevedo o El Político (1640) de Gracián. La teología funcionaría aquí como modelo de canon literario.

2.3.2. Por su parte, las teorías psicológicas programarían la esencia de la literatura, desde el punto de vista político, en la conciencia subjetiva del individuo, en tanto que miembro de una sociedad organizada políticamente. La máxima expresión de este tipo de teorías psicológicas de la literatura se alcanza con el Humanismo renacentista, en la Europa católica, y con el luteranismo, en la Europa protestante. Figuras como Montaigne y Erasmo, por una parte, y Lutero o Calvino, por la suya, diseñaron procedimientos de pensamiento fundamentales destinados a legitimar, en la experiencia subjetiva y personal de cualquier ser humano, toda posible interpretación del mundo. Abrieron las puertas al relativismo gnoseológico del humanismo moderno —no así al cientifismo tecnológico, que no se ha detenido jamás ante ninguna relatividad (pese a la retórica posmoderna de Feyerabend)— y al idealismo trascendental justificado por Kant doscientos años después. El resultado contemporáneo de estas teorías psicológicas es la concepción posmoderna del egoísmo humanista, tanto en su concepción individualista (el yo que se considera a sí mismo superdotado e infravalorado, un auténtico genio incomprendido, un artista ignorado, etc.) como en su acepción socialista (el nacionalismo como egoísmo colectivo, el feminismo como «clase social» que reemplaza la idea de medios de producción y consumo por la idea corporal de genitales y hormonas, las etnocracias o indigenismos que pretenden arrogarse privilegios gremiales argumentando mitologías multiculturalistas, cuando en el fondo lo que ocultan es el primitivismo que siguen practicando colectivos humanos excluidos de la civilización, es decir, culturas bárbaras, etc.). Esta reducción psicológica de la esencia de la literatura, legible y exigible en términos políticos, alcanza en nuestros días su máxima expresión en las normas, propias de la más inquisitorial preceptiva, de lo políticamente correcto. Nada, pues, más programático y más imperativo que una literatura que exige ser construida e interpretada conforme a este tipo de normas y preceptos. En este contexto, las interpretaciones posmodernas de los materiales literarios constituyen, hoy, las demostraciones políticamente más agresivas, imperativas y programáticas de esta forma suprema de egoísmo humanista y de egolatría colectiva, destinado uno y otra a asegurarse en la vida política —que ha de ser común para todos— la construcción de espacios individuales, autónomos o incluso socialmente privados, así como a imponer ideológicamente, sobre el conocimiento científico de los hechos, la exclusiva y excluyente posición moral de quienes, ante los demás, pretenden arrogarse para sí la administración del poder y la gestión absoluta de la libertad ajena, en un mundo que es de todos, y no sólo de ellos, ni histórica, ni geográfica, ni políticamente. Ninguna ideología puede privatizar ni el tiempo ni el espacio, es decir, la Historia o la Geografía. Y aún menos puede ni debe privatizar, ni jibarizar, la libertad del prójimo. Ni del ajeno.

2.3.3. A su vez, las teorías culturales consideran que todos los materiales literarios son, en general, y de forma indiscriminada y acrítica, materiales culturales, cuyo tratamiento resultará indistinto de cualesquiera otros materiales antropológicos, desde la lista de la compra hasta un código de barras, pasando por los incomprensibles objetos, supuestamente artísticos —pese a su carencia de significado—, que se exhiben en los museos a la contemplación de turistas y visitantes ociosos. El uso de la literatura como forma de entretenimiento de masas, reducida a una suerte de «opio del pueblo», lejos de satisfacer las exigencias de conocimiento científico que requieren los materiales literarios, se explica desde este uso culturalista, ocioso y acríticamente sedante, de las obras de arte verbal, de modo que las aventuras de Harry Potter, las vivencias de Alicia en el país de las maravillas, los viajes de Gulliver, los trabajos de Wilhelm Meister o la vida de Pascual Duarte, serían, culturalmente hablando, lo mismo.

2.3.4. Finalmente, dentro de las teorías explicativas de la esencia de la literatura en la sociedad política o Estado, hay que hacer referencia a las teorías estatales propiamente dichas, es decir, a aquellas que tipifican de forma normativa o canónica, y por supuesto de modo programático y también imperativo, qué es la literatura y para qué sirve, cómo ha de construirse y de qué modos ha de interpretarse. Sin duda el tratado más perfecto y ejemplar a este respecto es la República de Platón, en particular el libro X, donde las funciones de la literatura están programáticamente determinadas por los filósofos —en realidad por Platón—, quienes constituirían de forma indiscutida la clase dirigente, sostenida por una poderosa fuerza militar. Sólo el marxismo logró materializar, en su modelo de sociedad soviética, unos planteamientos homologables a los platónicos, mutatis mutandis, en el ámbito de la literatura, el teatro, la música, la pintura, la arquitectura, el cine y, en suma, la totalidad de las artes humanas. Desconocemos, en el momento de escribir estas líneas, qué hará la República Popular China oficialmente con la literatura, su enseñanza y sus posibilidades de construcción, comunicación e interpretación o transducción.

Sin embargo, la validez de los cánones artísticos y literarios no se mide por años, como la vida de los regímenes políticos, sino que se mide por siglos, como la historia de algunos Estados. Un canon que dura unos años no es un canon, sino un prototipo (resultado de un autologismo, debido a un yo más o menos célebre o influyente) o un paradigma (promovido por un nosotros, como dialogismo o movimiento gremial, tempranamente perecedero). La vida política de la literatura está vinculada a la vida política de los Estados, y por supuesto de los imperios, a los que puede sobrevivir, sin duda, pero en la Historia, nunca jamás fuera de ella. A partir de la constitución de un Estado, no se puede salir de la Historia para acceder a la literatura y a sus posibilidades de interpretación. Y antes de que comience la Historia, tampoco puede hablarse de literatura en términos políticos, sino solamente genealógicos. Porque la Historia es indisociable del Estado, del mismo modo que la interpretación de la literatura también lo es. Una sociedad preestatal o tribal puede componer obras literarias, por supuesto, pero éstas no se interpretarán como tales hasta la irrupción de un colonizador, antropólogo o transductor, formado en el Estado de una cultura políticamente invasora y capaz de convertir en literatura los presuntos materiales antropológicos de la cultura intervenida. Los pueblos sin Estado son pueblos que no disponen de recursos propios y solventes para reconstruir e interpretar su historia anterior, es decir, su prehistoria, que se codifica en el mito, la fábula y la oralidad. Sólo desde el Estado es posible interpretar una literatura construida antes del Estado, y reconstruirla retrospectivamente desde una genealogía desarrollada con anterioridad a su propia Historia, codificada en la retórica y la poética del mito, la magia, la técnica y la religión. Porque no hay Estado sin Historia, ni hay Historia sin escritura, como no hay literatura sin genealogía[6].

3. En el eje pragmático del espacio gnoseológico hay que distinguir tres sectores: autologismos, dialogismos y normas. Aquí voy a aplicar estos criterios de Bueno (1991: 102 ss) a la esencia de los materiales literarios, en el contexto de una sociedad política o Estado, según los presupuestos metodológicos propios de la Crítica de la razón literaria.

3.1. En primer lugar, el autologismo nos sitúa ante la obra concreta y particular de autores que quieren cambiar el mundo desde la escritura de obras literarias, poetas que pretenden escribir para un emperador o mecenas cuyas grandezas imperiales o políticas cantan en sus obras, o que simplemente escriben con la esperanza o el acierto genial de fundar un nuevo movimiento literario, a partir de una obra cumbre o matriz de un género a ellos debido. Desde poetas imperiales como Virgilio o Fernando de Herrera, hasta poetas, dramaturgos y novelistas sociales como Celaya, Sastre o Sender, pasando por fundadores de paradigmas literarios y estéticos como la comedia nueva lopesca, el teatro épico brechtiano (que en realidad nace en la literatura de Cervantes [Quijote, II, 26]) o el esperpento valleinclanesco, el autologismo literario está por antonomasia en la base de la creación estética verbal, cuyos criterios programáticos pueden utilizarse, o no, por un grupo más amplio de autores y escritores interesados en recibir y ampliar sus influencias. Sin el ejercicio constante de los autologismos, la originalidad de la creación literaria sería imposible. Es innegable que cuando el sujeto que desarrolla tales autologismos cuenta con el apoyo de una sociedad política o de un grupo político programático, las posibilidades de expansión de su obra son mucho mayores. El mero hecho de escribir en latín en la época de Augusto suponía disponer de más lectores que escribir en arameo, del mismo modo que hoy publicar en español o en inglés asegura, solamente por la demografía de la población hispanohablante o anglófona, un mayor potencial de lectores que si se escribe en noruego, alemán o francés. Por esta razón, el éxito de una literatura es indisociable histórica, geográfica y estructuralmente del éxito de una política. Si Pablo de Tarso no hubiera logrado llegar al emperador de Roma con su doctrina, por muy diferida que fuera esta llegada, el cristianismo jamás habría sido la religión oficial de ningún Estado y, probablemente, no habría evolucionado sino como la creencia colectiva de una secta judía más, incapaz de sobrevivir al siglo I de nuestra Era.

3.2. En segundo lugar, el dialogismo se manifiesta cuando el autologismo de un autor cuenta con el apoyo programático y político de un gremio o sociedad gentilicia, es decir, cuando dispone de la infraestructura de un nosotros, bien a través de un movimiento generacional (Grupo del 98, Generación del 14, del 27, del 50, etc.), con sus variados artistas, revistas y suplementos literarios, tertulias, manifiestos estéticos (surrealistas, dadaístas, futuristas…); un movimiento ideológico o social, con su ideario políticamente programático, de acciones, intervenciones y reformas (realismo socialista, arte fascista, estética marxista, literatura nazi, etc.); un grupo de escritores al que unen intereses sexuales, indigenistas, nacionalistas, etnocráticos, lingüísticos, etc., que se celebran y premian gremialmente entre sí, de forma endogámica y autopromocionada. Los dialogismos suelen mantener una relativa estabilidad interna, que garantiza su cohesión —moralmente exigida—, frente a una manifiesta beligerancia externa, de enfrentamiento con otros grupos o gremios ideológicos contra los que compite en la biocenosis política y literaria. La fuerza de muchos de estos grupos radica en el ejercicio antagónico con otros, que desde todos los puntos de vista resultan imprescindibles, sobre todo cuando una «identidad» ideológica se define más por sus adversarios que por los propios contenidos del grupo literariamente beligerante. Piénsese que a finales del siglo XVI pueden reconocerse en España hasta cinco tendencias teatrales que se disputan el éxito de público: el teatro popular, comercial y de creciente profesionalización, promovido por Lope de Rueda; el teatro cortesano y palaciego procedente de Encina, Naharro, Gil Vicente, Lucas Fernández, Sánchez de Badajoz…; el teatro eclesiástico y de colegio, cultivado por miembros de órdenes religiosas, principalmente jesuitas; un teatro de ascendencia humanista, al que se entregan los tragediógrafos de la generación de 1580, y al que está próxima una obra como La Numancia de Cervantes; y el incipiente teatro lopesco, con toda su variedad de subgéneros (comedia de capa y espada, comedia de santos, comedia histórica, comedia de enredo...), que se convertirá en el modelo dominante no sólo desde el punto de vista literario y espectacular, sino también social y político, al contar de forma decisiva con el apoyo del público, lo que finalmente confirmará su triunfo sobre todas las demás corrientes, en cierto modo aglutinándolas y superándolas por completo en el formato de la comedia nueva aurisecular.

3.3. En tercer lugar, ha de advertirse que cuando los dialogismos se desarrollan estética y también políticamente, alcanzan un valor normativo, de forma que se convierten en programas y modelos —con frecuencia estatales— de arte y literatura, en muchos casos con consecuencias imperativas. Es lo que ocurre con la Poética de Aristóteles durante el Renacimiento europeo, y prácticamente hasta el siglo XVIII, con la desintegración de la Naturnachahmung alemana, último canto del cisne de la poética clásica en Europa. Fue también lo que ocurrió con el éxito de la poética lopesca en el siglo XVII español, tras el triunfo del Arte nuevo de hazer comedias en este tiempo (1609). Las normas poéticas hacen posible la constitución de cánones literarios, pero nunca al margen de una política. Es más, no hay canon literario sin política estatal o incluso imperialista. Todo canon exige un imperio (o varios). Cuando una norma literaria no rebasa los límites de un individuo (autologismo) y su obra, hablaremos de prototipo (el hábito de Juan Ramón Jiménez de grafiar con j el fonema velar fricativo sordo); si la norma se limita al ámbito de un grupo literario, social o ideológico (dialogismo), hablaremos de paradigma (literatura feminista, nacionalista, o indigenista o etnocrática); y sólo cuando las normas literarias se instituyen en cánones, y operan desde la estructura basal de un sistema político capaz de preservarlos y de imponerlos sobre la voluntad de individuos (autologismo) y gremios (dialogismo), hablaremos de canon (Maestro, 2008).

No hay que olvidar que es precisamente en el ámbito de la pragmática donde, desde un punto de vista político, el imperativo marxista de transformar el mundo adquiere su máxima expresión: «los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diferentes modos, pero lo que hay que hacer ahora es transformarlo». He aquí la célebre tesis XI de Marx sobre Feuerbach[7]. Hoy, como acaso en cualquier otro momento de la Historia, las normas de interpretación de los materiales literarios están más determinadas y condicionadas por la política que por la ciencia. Sin embargo, en nuestro tiempo, en el momento de escribir estas líneas, como sin duda en otros momentos de la Historia, no hay autores lo suficientemente inteligentes ―no todo el mundo es Dante, Cervantes o Quevedo― como para escribir una literatura capaz de enfrentarse, en favor de las exigencias del racionalismo literario, contra las limitaciones y censuras que imponen las ideologías programáticas y los imperativos de lo políticamente correcto, procedentes ―dicho sea de paso― del mundo anglosajón, donde han germinado por razones muy ajenas a lo acontecido históricamente en el Hispanismo y su geografía. No son sujetos gnoseológicos ―los científicos― quienes dictan hoy estas leyes imperativas, sino sujetos ideológicos ―políticos, sofistas, humanistas, intelectuales, o simplemente ideólogos―. Las normas son, en un contexto gnoseológico, pautas relativas a una pragmática del conocimiento, no a una retórica de la ideología. El conocimiento ha de estar fundamentado siempre sobre la práctica de su propia génesis y sobre el desarrollo de su particular estructura, de modo que fundamento teórico y operatorio habrá de desarrollarse estructuralmente sin disociarse en ningún caso de aquellos materiales sobre los que la teoría se construye y articula. El conocimiento no puede convertirse nunca en un fin en sí mismo, como se pretende desde algunas posiciones afines incluso al Humanismo ―del Renacimiento a la posmodernidad―, ya que toda disociación cognoscitiva de una praxis se convierte en un puro formalismo, idealista, acrítico y retórico, basado exclusivamente en la implantación fideísta de un sistema, fácilmente soluble en un conjunto ideológico de imperativos morales, es decir, en la ilusión o invención de un discurso verbal que se desenvuelve por entero de espaldas a la realidad material, política, económica, histórica, etc., y en el que la subjetividad de la conciencia sólo se relaciona consigo misma, tal como procede, por ejemplo, Montaigne en sus ensayos, tan seductores y a la vez tan sorprendentemente triviales e inanes, equivalentes a un posmoderno libro de autoayuda. Hay que salir, objetiva y normativamente, del yo —y sus circunstancias— para interpretar la realidad. Es la única forma de superar el idealismo y el egoísmo —narcisista y corporativo— en el que con frecuencia viven enquistados los autocelebrados humanistas. E intelectuales. De Montaigne a Lledó, pasando sin duda por Ortega, y toda su fantástica y maravillosa filosofía poética. Por esta razón el autologismo ha de ejercitarse como una operación lógica individual, y no como una simple afirmación de la conciencia subjetiva. Los materiales literarios —autor, obra, lector e intérprete o transductor— están políticamente implantados en la realidad del mundo, y de ninguna manera el conocimiento que se ejerce sobre ellos puede disociarse de las condiciones materiales que lo hacen formalmente posible. La literatura es inconcebible e ininteligible al margen de la realidad política, pero bajo ningún concepto puede reducirse a los límites simplistas y de bajísimo nivel fenomenológico que exigen las ideologías. Ideologías en las que comúnmente pastan los humanistas —antaño— o intelectuales —hogaño— de todo tiempo y lugar, fertilizando una y otra vez las consecuencias de ese pacto siniestro entre la cruz y la pluma, o el Estado y la prensa. No hay poética sin política, pero una y otra han de imponerse a las ideologías para preservar el desarrollo de la ciencia literaria, porque el saber gnoseológico sobre la literatura no puede sobrevivir en la pobreza de umbrales fenomenológicos acríticos, por mucha seda humanista que los disfrace, desde el momento en que exige y requiere una implantación ―y una interpretación― científica, crítica y dialéctica.

________________________

NOTAS

[1] La Cataluña actual celebra una fiesta nacionalista el día 11 de setiembre de cada año natural, efeméride de la histórica derrota sufrida, en una Guerra de Sucesión, que no de secesión, contra Felipe V y sus tropas aliadas francesas, por defender a Carlos de Austria como rey de España frente a la dinastía borbónica. Es un ejemplo de cómo interpretar la Historia de forma conscientemente sesgada.

[2] Sobre utopía, teatro y vanguardia, vid. Huerta Calvo (2004).

[3] Cuando Harold Bloom habla de «canon occidental», revela carecer de conocimientos básicos y esenciales sobre Literatura Española e Hispanoamericana. Ignora la globalización de la literatura que lleva a cabo España a lo largo de los Siglos de Oro, y muestra su incapacidad para manejar el concepto de canon, que disuelve en una Geografía —la anglosajona— nesciente de una Historia, de una política y de una poética hispanogrecolatinas.

[4] Sobre la idea de cultura como mito —como opio del pueblo—, secularizada a partir de la teología de la Ilustración europea, véase Bueno (1997).

[5] La Iglesia católica comienza a estructurarse y organizarse como una sociedad supraestatal desde el siglo IV, a partir de las concepciones políticas de emperadores romanos como Constantino (ca. 272-237) y Teodosio (346-395).

[6] Por eso resulta completamente ridículo, por acientífico y acrítico, y por psicologista y pseudológico, situar la «identidad nacional» de un grupo humano en la prehistoria de su geografía. Es por completo absurdo acudir a lo céltico para buscar en ello la esencia de lo gallego o de lo asturiano. Sería más lógico acudir a lo neandertálico o a lo cromañónico para encontrar la esencia de lo humano, como han hecho en Atapuerca (que resulta que está en Burgos) con cuatro especies distintas de homínidos (Homo sp. de la Sima del Elefante, Homo antecessor, Homo heidelbergensis y Homo sapiens), muy anteriores a los celtas todas ellas. Mística y nacionalismo tienen mucho en común, pues con frecuencia nada de cuanto se relaciona con la identidad gremial puede explicarse al margen del misticismo nacionalista. Hay sociedades humanas que, dentro de determinadas sociedades políticas debilitadas o fragmentadas, se mantienen unidas fundamentalmente gracias a una «asistencia mística» (Bueno, 1991: 19), es decir, a una experiencia psicológica colectiva, y no a una realidad política, económica o cultural efectivamente existente. Respecto a las falacias asociadas a la huera mitología roussoniana del buen salvaje (González Cortés, 2012), conviene citar de forma directa las siguientes palabras de John Lubbock: «Los que no han consagrado gran atención a esta materia creen que el salvaje posee una ventaja, por lo menos, sobre el hombre civilizado: la de disfrutar de una libertad mayor que los individuos pertenecientes a las más cultas sociedades. No puede darse mayor error. El salvaje no es libre en ninguna parte. Su vida diaria aparece reglamentada, en todo el mundo, por un mecanismo complicado y a veces muy embarazoso de costumbres tan obligatorias como leyes, y de prohibiciones y privilegios extravagantes» (Lubbock, Orígenes de la civilización, apud Bueno, 1991: 149). Y añade Bueno, en la misma página: «En cualquier caso, esta libertad es sólo negativa. Es libertad de inmunidad de coacción respecto de las obligaciones inherentes a un nivel posterior de la sociedad humana […]. Decir que el ser humano disfrutaba de libertades políticas cuando todavía no hay política es tanto como decir que no ha llegado al estadio de sociedad política».

[7] Sin embargo, como advierte Bueno (1991: 109), «la tesis de Marx no hace justicia a Platón. En política, este requerimiento nos devuelve al tema platónico del filósophos basileus, del filósofo rey, o filósofo político, cuya norma habría de ser la política real efectiva». Y ha de señalarse además, cuando se habla de sociedad política, Estado, literatura programática, preceptiva literaria, etc., que instituciones e ideologías como la Iglesia católica —y sobre todo el cristianismo en general—, el islam, el marxismo, etc., se diseñaron convictamente para cambiar el mundo —algo que hoy acaso hace reír, sin duda, pero que en otros tiempos, no tan lejanos, podía hacer temblar—, y no para que el mundo, pecaminoso e indómito, las cambiara a ellas. Porque ninguna de ellas ha sido ni es una organización o una ideología dispuesta al cambio voluntario y acrítico, no, sino todo lo contrario: jamás han sido totalidades evolutivas, con la segura excepción de la Iglesia católica, sino maquinarias monolíticas de estructuración programática y global, concebidas para imponerse de forma absoluta sobre todo aquello que no formara parte de su propia y uniformada totalidad. Cuando estas instituciones o ideologías acuden a la literatura, lo hacen siempre con una intención programática e imperativa, para servirse herilmente de ella, utilizándola como soporte e instrumento de imposición y difusión de sus propios dogmas, y jamás con pretensiones evolutivas y regeneradoras sobre sí mismas, sino con objetivos regresivos y represores respecto a toda libertad ajena al monopolio absolutista de sus más gremiales intereses. Esto es lo que siempre han tenido en común la Iglesia católica y el marxismo, cuya forma de unión más extravagante ha sido la denominada teología de la liberación. En cuanto al protestantismo, el movimiento más regresivo que ha conocido Europa desde el Renacimiento, es un irracionalismo religioso tan exacerbado que, como ha señalado Gustavo Bueno, sólo puede conducir a los campos de exterminio nazis.

- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «La literatura en la sociedad política o Estado», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (III, 3.4.3.1), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).

⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria

- La literatura desaparece cuando el racionalismo de la censura es más potente que el racionalismo de la creación literaria capaz de evitarla.

- Los intelectuales y la política como administración de la libertad.

- 10 tesis de la teoría literaria del Hispanismo contra las teorías literarias anglosajonas.

- La Crítica de la razón literaria, desde el Hispanismo, contra el eurocentrismo y el etnocentrismo.

- En el Quijote de Cervantes está la primera y definitiva globalización de la literatura universal.

- El origen de la literatura: ¿cómo y por qué nació la literatura?

- La dialéctica entre la Europa de los pueblos y la Europa de los Estados: el papel de la literatura.

- ¿Por qué en el Quijote de Cervantes está el genoma de la literatura universal?

- La Regenta de Clarín y los canónigos de Vetusta: el individuo frente al gremio.

- El personaje autodestructivo en Crimen y castigo de Dostoievski y la literatura democrática: Marmeládov. Más allá del naturalismo.

- Cien años de soledad de Gabriel García Márquez: la soledad política de los seres humanos es el fracaso de los Estados democráticos.

- Tirano Banderas de Valle-Inclán e Hispanoamérica, geografía e historia de todas las revoluciones políticas ilusorias.

- Fracasología, de Elvira Roca Barea: el punto de partida contra las élites gestoras de España.

Los 4 tipos o clases de literatura en su genealogía:

primitiva, crítica, programática y sofisticada

* * *